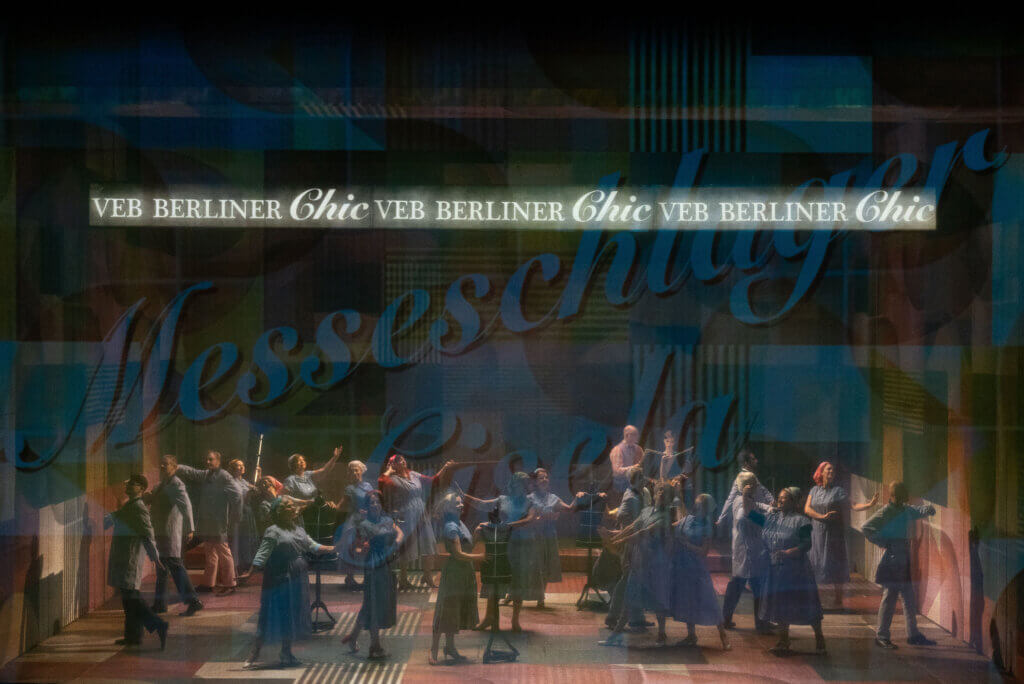

Foto: Nils Stäfe (Heinz Stubnik) gemeinsam mit Tänzerinnen und Damen des Opernchores. © Bernd Schönberger

Text:Roland H. Dippel, am 19. Oktober 2025

Katja Wolff inszeniert am Staatstheater Cottbus Gerd Natschinskis „Messeschlager Gisela“ in der Fassung von Axel Ranisch. Das enthusiastische Ensemble lässt die Publikumsherzen für Operetten und Musicals aus der DDR höherschlagen.

Cottbus hat eine dichte Aufführungsgeschichte von „Messeschlager Gisela“. Kurz nach der Uraufführung im Ostberliner Metropoltheater kam das für das Heitere Musiktheater der DDR seither sprichwörtliche Stück in der Lausitz heraus. Weil Gerd Natschinskis erster großer und 1960 uraufgeführter Bühnenwurf, in dem die Figuren aus Ostberlin in Westberlin ins Kino gehen und der Chef in Paris Matratzensport plant, nach dem Mauerbau politisch nicht mehr passte, verschwand die 1960 uraufgeführte Operette von den Spielplänen. Nicht aber aus den Fachbüchern und dem DDR-Fernsehen, für das Erwin Leister eine flotte Fassung mit Eva-Maria Hagen schuf. Um 2000 und die erste große Ostalgie-Welle nach der Wiedervereinigung brachte es Steffen Piontek in Cottbus zum Erfolg.

Über 20 Jahre später erneut dort: Wieder verzücktes Pfeifen, Freude, ekstatischer Beifall. Natschinskis Musik und die in einem Wettbewerb gefundene Story von Jo Schulz – diesmal in der Einrichtung für das Zelttheater der Komischen Oper Berlin am Roten Rathaus 2024. Grob angetastet hatte Axel Ranisch die Begebenheiten um die korrupten Zustände im Modebetrieb „VEB Berliner Chic“ und den Sieg der aufstrebenden Couturière Gisela Claus gegen den Leiter Robert Kuckuck dort keineswegs. Nur hie und da hat er manches für die Jüngeren verständlich gemacht und natürlich den erotischen Pluralismus verstärkt. Inge ist hier ein Zuschneider (Thorsten Coers in korrekter Kleidung mit sanften Fliederfarben), der im Gegensatz zu Ranischs eigener Inszenierung bei Katja Wolff in Cottbus leer ausgeht.

DDR-Bezug zu heute

Der Vorzug dieser Produktion: Man verzichtete ganz auf nostalgischen, symbolischen, kritischen oder realistischen Ostcharme. In den bunten Wänden von Cary Gayler und den Kostümen von Saskia Wunsch mit den wilden Farbarabesken der 1960er und 1970er Jahre geht es um eine vergangene Epoche, nicht aber um Politik und alltägliches Partisanentum. Dafür aber um Lebenswirklichkeiten: „In der DDR gibt es kein Patriarchat, da hat man Gleichberechtigung“ ist zum Beispiel einer der liebevoll-süffisanten Sätze, mit denen Ranisch die vergangene DDR und die Leipziger Messe ganz heutig macht. Kurz nach Erscheinen der Jubiläumsausgabe von Günter Wallraffs „Ganz unten“ geht es auch hier um einen Reporter, der in der Arbeitswelt herumstöbert und Missstände publiziert.

Hier heißt er Fred Funke und hilft der bereits zu Beginn recht selbstbewussten Gisela unter falscher Identität zum Durchbruch – bei Natschinski Herzdiebstahl und Super-Evergreen „Rote Rosen“ inbegriffen. Das Philharmonische Orchester unter Johannes Zurl hat einen sehr guten Abend. Im behutsam modernisierten Arrangement und mit satter Spiellust demonstriert der Chor (Leitung: Christian Möbius), wie wenig musikalischer Abstand zwischen Broadway und Spree liegt. Diese Spielzeit kommt hoffentlich ein Dammbruch für das in den alten Bundesländern noch immer sträflich ignorierte Operetten- und Musicalschaffen aus der DDR. An der Komischen Oper spielt man Ende Dezember das Paradestück „In Frisco ist der Teufel los“ von Natschinskis Kollegen Guido Masanetz.

Reibungen mit dem Zeitgeist

Thomas Helmut Heep und Florentine Beyer setzen im immer wieder aufjauchzenden Haus eine bewegungsreiche Choreografie. Orientiert an den Hochphasen der großen Fernsehshows in Ost und West vor 50 Jahren, aber auch mit Verankerung im Heute. Als einziger Gast agiert Julia Klotz ohne Berührungsängste vor ihrer Rolle als heute bedenkliche Sekretärin Marghueritta Kulicke. Eigentlich eine Unfigur gegen den woken Zeitgeist. Marghueritta ist beim Tippen eine Niete und hat vor allem dann physisch-emotionales Taktgespür, wenn sie den Chef nach Paris begleiten und ihren Lover Heinz bei Laune halten will.

Mit straffem Tempo zeigen die harmlos nur scheinenden Dialoge, in welch satirische Befeuerung die Reibung von DDR-Komödie mit unserem nicht minder absurden Gegenwartsflair geraten kann. Die Balance zwischen Klischees, deren opulenter Überwindung, Pointenreichtum und einem gepfefferten Anteil Originalität gelingt perfekt.

Ein buntes, ideales Ensemble trifft aufeinander. Ganz typgerecht gibt Hardy Brachmann den Journalisten Fred Funke mit Sympathie trotz einer minimalen Spur Verhärmung. Gesine Forberger als Werkstattleiterin hat Natürlichkeit, erotische Autorität und feinen Witz. Sie alle – auch Nils Stäfe als Heinz und Heiko Walter als papageienartig korrupter Chef Kuckuck – sind Figuren, wie man ihnen in jedem Bürotower zwischen Aufzug und Kaffeeautomat begegnet. Das Cottbuser Opernensemble leuchtet. Es ist schön zu beobachten, wie Wolff und Zurl die Mitwirkenden nicht zur Einheitlichkeit zurechtstutzten, sondern alle sympathischen Individualitäten zum Besten der Aufführung förderten und forderten.

Das Ensemble arbeitet bei VEB Berliner Chic. Foto: Bernd Schönberger

Das kommt besonders der Modegestalterin Gisela zugute, die aufgrund ihres Zuschnitts zur ursprünglich sozialistischen und damit etwas spannungsarmen Idealfigur sonst weniger Interesse weckt. Anne Martha Schuitemaker zeigt eine zielstrebige, unabhängige Gisela. Eigentlich lyrische Opernstimme durch und durch, setzt Schuitemaker beeindruckende Belt-Akzente. Mit diesem Prachtensemble empfiehlt sich „Messeschlager Gisela“ für weitere Stationen – egal, ob man das Stück für eine Operette oder ein Musical hält. Und die Intendanzen in Ost und West sollen endlich zur Kenntnis nehmen, dass in den 200 Operetten und Musicals, die in der DDR entstanden, noch so manch spannender Fund zu heben ist. Nicht nur von Natschinski.