Chinesische Klänge

Foto: „Die wahre Geschichte des Ah Q“ © TASU Text:Detlev Baur, am 5. Mai 2025

Der 42. Heidelberger Stückemarkt ist auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Festival, mit fast durchgehend ausverkauften Vorstellungen am Theater Heidelberg. Spektakulär war auch das Gastland: China. Am Abschlusswochenende gab es einen konzentrierten Einblick in eine fremde Theaterwelt.

Der Titel des Gewinnerstücks beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt passt ideal zum China-Schwerpunkt des Festivals. „Asiawochen“ von Yannic Han Biao Federer verbindet eine persönliche Biografie mit den historisch-politischen Beziehungen zwischen Ost und West.

Der ferne Osten und China im Besonderen sind im politischen Diskurs – und noch ausgeprägter in der deutschen Theaterszene – ein ausgesprochen fremdes Terrain. Das hat sicherlich auch sprachliche Gründe. Die Sprache des bevölkerungsreichsten Landes der Erde erscheint allen Deutschen, die nicht gerade Sinologen sind, als unverständlicher Singsang – mit zischenden und kehligen Lauten, verbunden mit einer hohen Melodik. Übersetzer:innen hatten daher im Vorfeld der drei Gastspiele, drei Stück-Lesungen bei der Erstellung einer deutschen Fassung für Übertitelung bzw. Lesung gut zu tun. Bei den sechs Nachgesprächen sowie einem Podiumsgespräch über die chinesische Theaterszene wäre der Austausch ohne die Simultandolmetscher:innen unmöglich gewesen.

Podiumsdiskussion mit (v.l.) Wang Chong (Regisseur), Xiao Jung (Regisseurin des Gastspiels »Die Geschichte vom Pfirsichblütenfächer neu erzählt«), Xuanyi Hu (Autorin), Meng Jinghui ( Regisseur und Festivalleiter) und Moderatorin Susanne Burkhardt. Foto: Detlev Baur

Die politischen, kulturellen und sprachlichen Unterschiede sind immens, in den Jahren seit der Corona-Epidemie war der Austausch auf Festivalebene ganz zum Erliegen gekommen. Die staatlichen Theater in Peking und Shanghai sind politisch und ästhetisch wohl stark der kommunistischen Partei verpflichtet. Auch traditionelles Musiktheater und kommerzielles Theater (Musical) haben mit dem Sprechtheater, das in Heidelberg vorgestellt wurde, wenig zu tun. Die freien mit Festivals im In- und Ausland kooperierenden Gruppen finden sich ausschließlich in den größten Städten. Dabei speist sich, wie mir die Produzentin Krista Wang erklärte, das akademisch geprägte Publikum fast ausschließlich aus jungen Menschen.

Auch die in Heidelberg anwesenden Theatermacher:innen und Autor:innen waren fast ausschließlich jung und zu großen Teilen weiblich. Die Preisträgerin des internationalen Autor:innenwettbewerbs Han Jing ist noch Studentin. Ihr in Auszügen von Ensemblemitgliedern des Theaters Heidelberg vorgestelltes Stück „Vierundzwanzig Stunden vor Neujahr werden wir des Lebens müde“ zeichnet überwiegend aus der Perspektive der Generation junger Erwachsener das Bild komplexer Beziehungen einer Großfamilie.

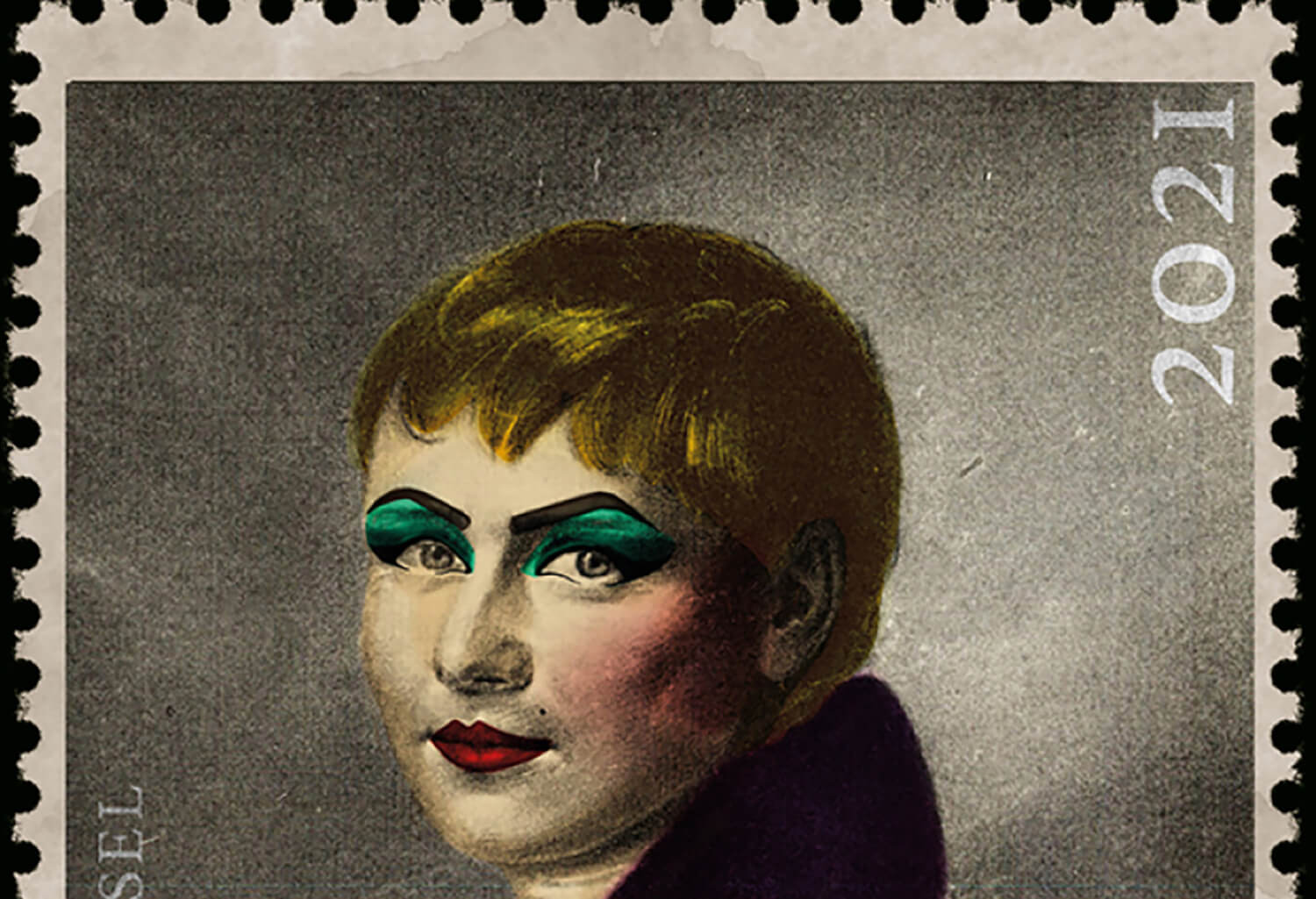

Auf die Bühne projizierter Titel. Foto: Detlev Baur

In diesem wie den anderen Stücken und den Inszenierungen fallen als wiederkehrende Motive auf: Generationenkonflikte in Familien sowie Versagensängste und Minderwertigkeitskomplexe einzelner. Das Gastspiel der NEW YOUTH GROUP aus Peking stellt in seiner Version des hundert Jahre alten Romanklassikers „Die wahre Geschichte des Ah Q“ einen irdischen Verlierer in den Mittelpunkt, der als Geist immerhin eine zweite Chance erhält. Die Inszenierung wirkt mit Live-Videos durchaus „westlich“, verbindet musikalisch oder in Tanzeinlagen die Welten. Und sie schlägt in der Geschichte und in eingeblendeten Bildern eine Verbindung zur grausamen Geschichte Chinas im frühen 20. Jahrhundert. Gemeinsames Essen spielt in dieser Inszenierung wie anderen Texten und Aufführungen nicht nur im sozialen Zusammenleben eine zentrale Rolle. Ein irritierendes Thema dieser wie anderer Texte und Inszenierungen war Homophagie in Folge der extremen Armut und politischen Gewalt der jüngeren chinesischen Geschichte.

„Die Geschichte vom Pfirsichblütenfächer neu erzählt“. Foto: Liu Yixuan

„Die Geschichte vom Pfirsichblütenfächer neu erzählt“ vom Routine Poems Institute greift hingegen auf historische Unruhen der ausgehenden Ming-Dynastie im 17. Jahrhundert zurück. Ausgeprochen fremdländisch wirken nicht nur die zahlreichen Namen von Kriegsherren oder die zentrale Liebesgeschichte zwischen einer Kurtisane und einem Gelehrten, sondern teilweise auch das engagierte Spiel der vier Darsteller:innen. Immer aber reflektiert die Inszenierung von Regisseurin Xiao Jing die Distanz zum Heute, am Ende verweigern die Akteur:innen das klassische Ende in Form des Rückzugs der beiden Helden in ein Kloster. Vielmehr präsentiert die Protagonistin einen an Ibsens Nora erinnernden emanzipatorischen Aufbruch in die Welt.

„Ein gutes Jahr“. Foto: Hongchang Xu

Die dritte Inszenierung „Ein gutes Jahr“ von Xu Hongchang bietet das so triste wie bestrickende Bild einer Kleinfamilie. In einer eher vom Stillstand als von rasender Aktion dominierten Geschichte finden eine am Wok kochende, traditionelle Werte einfordernde Mutter und die beiden studierenden und mit der Gesellschaft und ihrer Rolle hadernden Kinder nicht zueinander. Wie sich im Nachgespräch zeigt, weist die Inszenierung auch auf die sprachlichen Differenzen im Land China selbst hin. In seinem dichten Text und der (extra für den Stückemarkt eingerichteten) szenischen Vorstellung des ersten Aktes kontrastiert der mutige Regisseur die künstlich verordnete Hochsprache Mandarin mit dem ursprünglichen Kantonesischen Dialekt der Landbevölkerung.

Im von Susanne Burkhardt souverän moderierten Podiumsgespräch im „Sprechzimmer“ des Theaters erwies sich hingegen Meng Jinghui – laut Theater Heidelberg „Chinas einflussreichster und Festivalleiter“– einerseits als diplomatischer Kämpfer für Theater in einem von Mäzenatentum abhängigen Umfeld. Andererseits betonte er, dass es bei der Rezeption Bertolt Brechts, einer der zentralen Impulsgeber für das moderne chinesische Theater (der wiederum ja selbst gerne auf chinesische Stoffe zurückgriff), eher auf die Haltung als auf die Nähe zur Theorie des Vorbilds ankomme: Wichtig sei, „sich aufzulehnen, Widerstand zu leisten, wir müssen unser eigenes Selbst verteidigen.“

Bei aller Fremdheit und Ferne auch nach einem intensiven Wochenende mit chinesischem Theater: Dem Theater Heidelberg und der Kuratorin für den China-Schwerpunkt, der Dramatikerin und Übersetzerin Ulrike Syha ist mit ihrem bestens angenommenen Angebot gelungen, was sich Syha zum Auftakt wünschte: Ein Fenster aufzustoßen in eine andere Welt.

Die Preise des Stückemarkts 2025 gingen an:

- Autor*innenpreis für „Asiawochen“ von Yannic Biao Federer. Das Stück erhielt auch den SWR Kultur Hörspielpreis und den Publikumspreis

- Internationaler Autor*innenpreis für „Vierundzwanzig Stunden vor Neujahr werden wir des Lebens müde“ von Han Ying

- Jugendstückepreis an das Gastspiel des Theaters Konstanz, „Nice“ von Kristo Šagor in der Regie von Sergej Gößner

- Nachspielpreis an „Gelbes Gold“ von Fabienne Dür in der Inszenierung von Malin Lampater am Stadttheater Gießen

- Der neugeschaffene FIDENA Stückepreis geht verbunden mit der Uraufführung der Fassung für Puppentheater am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier an Svealena Kutschke für „Fußnoten aus dem späten 21. Jahrhundert