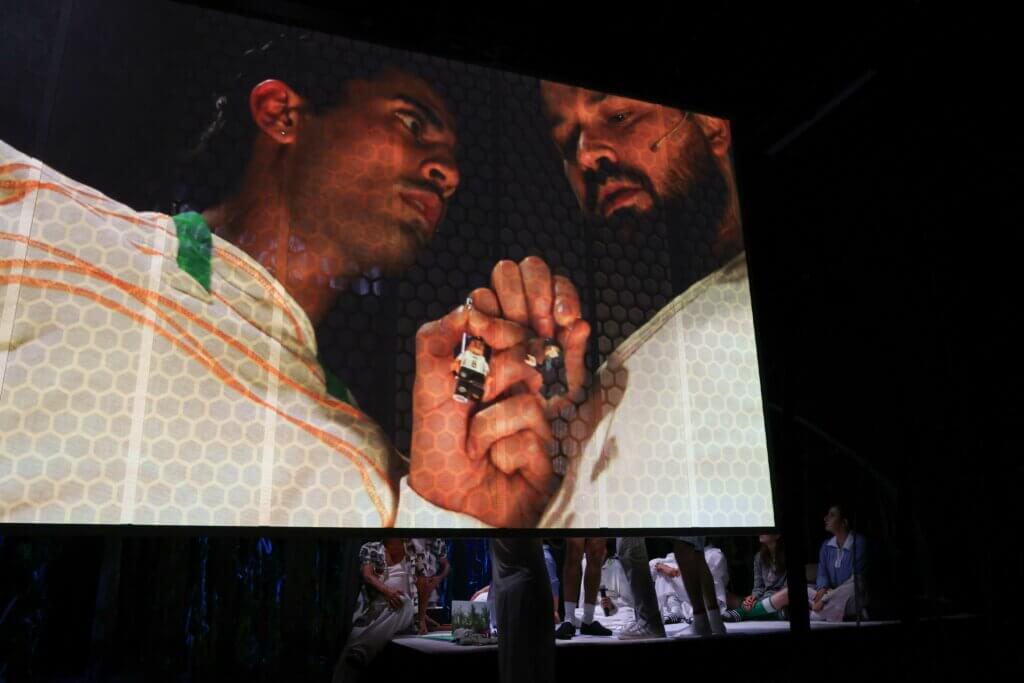

Foto: Szenenfoto aus „Der Zauberer von Öz – Eine Fußballtragödie“ von Akın Emanuel Şipal am Theater Bremen. Mit Manolo Bertling (im Video) und Ensemble. © Jörg Landsberg

Text:Michael Laages, am 17. Oktober 2025

In der Uraufführung „Der Zauberer von Öz – eine Fußballtragödie“ von Akın Emanuel Şipal am Theater Bremen durchleuchtet Regisseur Aram Tafreshian die Karriere Mesut Özils vom Ruhrpott-Kicker zum Weltstar, der sich im Nationalismus verliert. Ein beispielhafter Abend über Irrtümer der Integration, der zwischen prägnanter Verdichtung und dem Verrennen in spielerische Ideen changiert.

Ab wann ist verbindlich klar, dass jemand zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehört? Wann wird das Leben zur nationalen Einbahnstraße? Der aus Gelsenkirchen stammende und in der türkischen Familie Özil aufgewachsene Junge namens Mesut hat einen spektakulären Weg genommen, weil er schon mit Kindesbeinen dem runden Leder hinterherlief. Özils Geschichte erzählt der aus Essen stammende Autor Akın Emanuel Şipal als beispielhafte Geschichte über viele Irrtümer der „Integration“.

Mit 17 Jahren wird der Junge Mesut von Schalke 04 unter Vertrag genommen. Fünf Jahre später geht es zu Real Madrid – und mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Südafrika. 2014 in Brasilien ist Özil der Star – ein Teil der Mannschaft, die siegt. Vier Jahre später bei der WM in Russland scheidet Özil mit der Nationalmannschaft in der Vorrunde aus.

Die Karriere kippt: Das gemeinsame Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wird zum Politikum. Der prominente Fußballer gilt ab da als Unterstützer des Polit-Strategen und autoritären Beherrschers der Türkei. Mittlerweile sitzt Özil im Vorstand, also der Machtzentrale, von Erdoğans islamistisch-nationalistischer Regierungspartei AKP.

Märchen des Unpolitischen

Denn auch die immer noch weit verbreitete Vorstellung, dass Fußball gefälligst „unpolitisch“ zu sein habe, ist ja nichts als ein Märchen… eines von denen, die Şipal auch für Özils Tragödie herbeizitiert. Frank Baums Kino-Fabel über den „Zauberer von Oz“ ist so eins.

Şipal verwandelt „Oz“ zu „Öz“, also „Özil“ und einige der Märchen-Figuren sind im Finale mit auf der Bühne. Aram Tafreshian, der Regisseur der Uraufführung, Deutsch-Iraner aus Filderstadt, beschwört extrem offensiv eine Art Wimmelbild der Profile und Effekte; mit einem fundamental bunten und munter divers zusammengewürfelten, dabei aber sehr effektiv und effektsicher sortierten Ensemble. Es macht unbedingt Spaß, dieser bunten Mischung von Darstellerinnen und Darstellern zuzuschauen – auch wenn Stück und Regie einander ab und an im Wege stehen oder sich gemeinsam in spielerische Ideen verrennen.

Sofia Iordanskaya, Manolo Bertling, Ruben Sabel, Lisa Guth und Martin Baum durchforsten das Dickicht in „Der Zauberer von Öz“ von Akın E. Şipal am Theater Bremen. Foto: Jörg Landsberg

Das beginnt schon in der „1. Halbzeit“: Während das Ensemble Gelsenkirchener Alltag bei Familie Özil zu Hause mimt, rauschen im Video von Rafael Ossami Saidy wesentliche Figuren und Ereignisse von Mesuts Kindheit und Jugend vorbei: in überbordenden Mengen von winzigsten Film-Schnipseln über Kanzlerin Merkel oder das Attentat auf das World Trade Center in New York. Das ist so rasant geschnitten, dass die Augen schmerzen könnten. Zwischendrin wird immer wieder an die Vorkriegshelden des Schalker „Kreisels“ erinnert, an Fritz Szepan und Ernst Kuzorra. Deren Familien hatten Wurzeln in der Zeit der großen polnischen Einwanderung ins Ruhrgebiet – und die Nazis mochten das „polnische“ Schalke darum eigentlich überhaupt nicht.

Verschwitzte Männer-Psychologie

Şipal legt nahe, dass sich der Widerstand gegen das Fremde im Zuge der Zuwanderung aus der Türkei bruchlos fortgesetzt hat und dass es nun immer wieder türkische (wie früher polnische) Familien gab, deren Mitglieder Meister der Assimilation sein wollten: deutsch, deutscher und noch deutscher – und dabei türkisch. Papa Özil könnte so einer gewesen sein. Er schwingt sich zum Manager des Sohnes auf und „verkauft“ ihn nach Madrid. Immer wieder wird der Jung-Star zum Spielball für andere. Jogi Löw liebt Özil „wie einen Sohn“ und der Nationaltrainer ist wie ein zweiter Vater für den jungen Spieler. Da blitzt eine Menge verschwitzter Männer-Psychologie auf.

Ruben Sabel, Manolo Bertling (im Video), Ensemble. Foto: Jörg Landsberg

Das Bühnen-Spiel mit den Mini-Figürchen ist zwar eine Weile sehr amüsant, aber der Charme verbraucht sich ziemlich schnell. Die „2. Halbzeit“ beginnt mit der fulminanten Aufregung um das Foto mit Erdoğan, Özil und Gündoğan, vom Pascha und den hilfswilligen Satrapen. Jetzt verdichtet sich die Story und ist kaum mehr in Gefahr, sich zu verzetteln.

Im Unterholz deutsch-türkischer Geschichte

Prägend ist jetzt das Nachdenken über die Rolle des türkischstämmigen Deutschen, der Özil ja immer ist. Sein Pass ist deutsch, er spielt in der Mannschaft, die „die Nation“ repräsentieren soll, gerühmt als Musterbeispiel für gelungene „Integration“… Aber was ist all die offizielle Anerkennung wert, wenn sie umschlägt in (so empfindet es Özil) blanken Hass nach dem Erdoğan-Foto?

Im Übergang zur „Verlängerung“ wird dann immer deutlicher spürbar, dass die Verführung zum Nationalismus keine Grenzen kennt. Auch Özils Weg in Deutschland war schon der eines deutschen Nationalisten. Weil aber die öffentliche Meinung hierzulande das nicht ernst genug nahm, steht der immer noch junge Mann nun an der Seite des autoritären Erdoğan-Regimes. Das ist etwas Neues – und doch das Gleiche wie zuvor.

Mit einem echten kleinen Märchen endet Şipals Fantasie: Die Fabel von den zwei Schwestern hat viel mit dem zu tun, was von einer Persönlichkeit sichtbar wird – in Spiegeln, die halb blind sind. Und da sind wir wieder mitten im Wald aus hohem Gras, den Susanne Brendel gebaut hat und der das Bild insgesamt möglichst undurchschaubar bleiben lässt. Ja – im Unterholz deutsch-türkischer Geschichte ist auch die Şipals angesiedelt.