Foto: Die Kumpel im Schacht: Etienne Walch (Christian Kleinschmidt), Thomas Kiechle (Bergmann), Thomas Essl (Peter Loose), Johann Kalvelage (Bergmann) und Daniel Pastewski (Spieß). © Nasser Hashemi

Text:Ulrike Kolter, am 21. September 2025

Komponist Ludger Vollmer hat den postum veröffentlichten Roman „Rummelplatz“ von Werner Bräunig vertont. Das Libretto von Jenny Erpenbeck schafft es, den über 600 Seiten starken Entwicklungsroman über das Bergbau-Leben in der Wismut-AG in kompakte Szenen zu gießen. Die Opern-Uraufführung gehört zu den Höhepunkten des Kulturhauptstadt-Programms am Theater Chemnitz – und wird in der Regie von Frank Hilbrich zu einer Sternstunde zeitgenössischen, relevanten Musiktheaters.

Diese Opern-Uraufführung war das Leuchtturmprojekt der Kulturhauptstadt Europas 2025 in Chemnitz. Und es war die ambitionierte Idee des Dramaturgen Johannes Frohnsdorf, dafür einen regional verwurzelten Stoff zu wählen: Werner Bräunigs postum 2007 erschienener „Rummelplatz“ ist ein unvollendeter Entwicklungsroman mit zahlreichen Handlungssträngen, der das Leben junger Bergarbeiter der Wismut-AG in Nachkriegs-Ostdeutschland schildert. Ein Bergbau-Roman als Bühnenadaption also, angesiedelt im Erzgebirge, wo die Wismut-AG Uran für die sowjetische Atomindustrie abbaute.

Der berühmteste ungedruckte Roman der Nachkriegszeit als Theaterfassung

In „Rummelplatz“ schildert Bräunig den Alltag in der Wismut-AG als Mikrokosmos, wo alle Nachkriegskonflikte aufeinanderprallen, sozialistische Idealisten auf Ex-Faschisten treffen, wo guter Verdienst und Schnaps entschädigen für das Malochen unter Tage. Auf dem titelgebenden Rummelplatz gilt es dann, alle Hoffnungslosigkeit in Schaukelvergnügen und Alkohol zu ertränken.

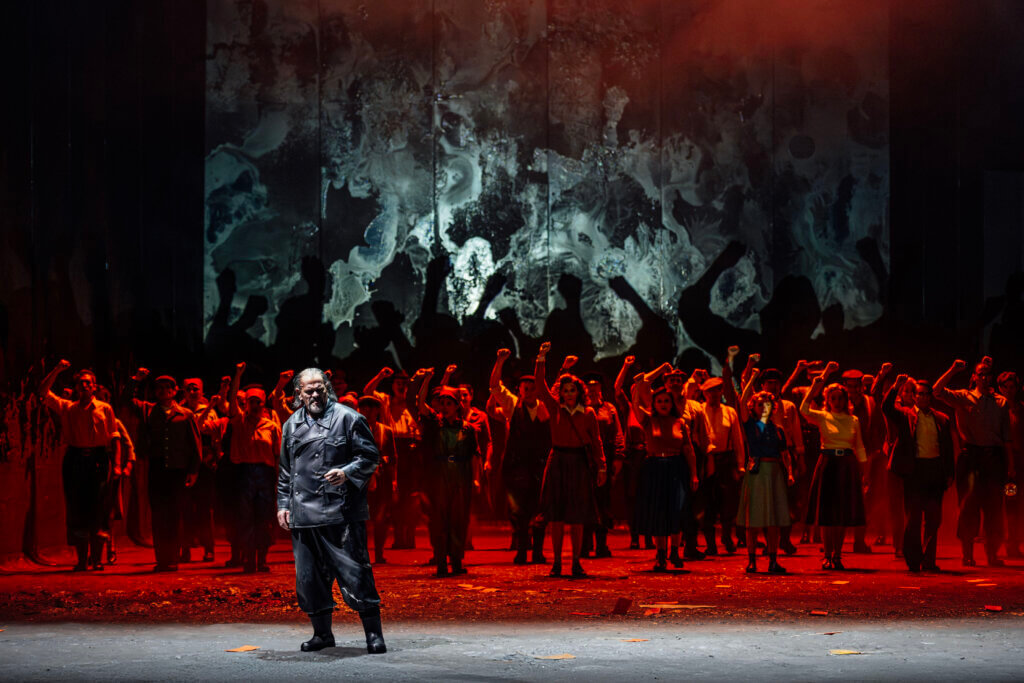

Das Ensemble auf dem Rummelplatz. Foto: Nasser Hashemi.

Bräunig beschreibt aus der Vogelperspektive die Freundschaften etwa von Peter Loose, einem Kleinkriminellen, Christian Kleinschmidt, der lieber studieren würde, statt unter Tage zu schuften, der jungen Kellnerin Ingrid, dem Alt-Kommunisten und Steiger Hermann Fischer und seiner Tochter Ruth, die in die Lehre gehen und sich vom Hausfrauendasein emanzipieren will. Viele weitere Figuren hat Jenny Erpenbeck in ihrem Libretto gestrichen und so eine sprachlich kompakte Bühnenversion geschaffen, die in kurzen Szenen Bräunigs emphatische, dabei hochphilosophische Erzählweise bühnentauglich macht. Inklusive Anspielungen auf allerlei Dichter und Denker des Abendlandes.

Ludger Vollmers einprägsame Klangsymbole

Dass mit Ludger Vollmer einer der meistgespielten zeitgenössischen Komponisten gewonnen werden konnte, passt hervorragend: Da hämmert und brodelt es bergbautauglich aus dem Graben, als wäre man in Alberichs Nibelheim gelandet. Obwohl Vollmer sein Kompositionsprinzip Klangsymbolik statt (wie Richard Wagner) Leitmotivik nennt, sind seine abfließenden Ganztonleitern und hektischen Triolen mindestens genauso Ohrwurm-tauglich. Dabei hat er mit „Rummelplatz“ fürs Theater Chemnitz auch eine große Choroper geschrieben, die die Rolle des sozialistischen Kollektivs hervorhebt.

Jaco Venter (Hermann Fischer) und der Opernchor. Foto: Nasser Hashemi

Um die Gewaltexzesse der Arbeiter einerseits, die individuellen Tragödien andererseits nicht plakativ zu bebildern, haben Regisseur Frank Hilbrich und sein Team (Bühne: Volker Thiele, Kostüme: Gabriele Rupprecht, Video: Stefan Bischoff) eine komplett surreale Erzählweise gewählt: Chor und Solisten bewegen sich in Zeitlupe – über die kompletten zweieinhalb Stunden des Abends. Wenn in der ersten Szene alle Bergarbeiter mit Rucksäcken ankommen, wenn Ruth im Dialog mit ihrem Vater über die Bühne schreitet, wenn die großen Trink-, Tanz- und Prügel-Exzesse des Chores als Schattenspiel auf einer Gaze in Zeitlupe verdoppelt sichtbar werden, dann wird die Unausweichlichkeit aus ihrem Elend greifbar. Auch eine Schlüsselszene in Roman und Oper – der lebensmüde Wettbewerb an einer Überschlagschaukel, wer darin volltrunken die meisten Umdrehungen schafft – wird mit Videoüberblendungen eher als Traumsequenz interpretiert.

Solche Abstraktion hat schon Erpenbeck ihrer Textfassung eingeschrieben mit „drei Riesen“ als Verkörperung prügelnder Saufkumpel oder mit den kommentierenden „drei grellen Mädchen“, die Gabriele Rupprecht in bunte Pailletten-Kleider gesteckt hat und denen Ludger Vollmer halsbrecherische Koloraturen verpasst. Tea Trifković, Maraike Schröter und Paula Meisinger meistern sie bravourös.

Einige Stühle und Bierkrüge sind die einzigen Requisiten auf der sonst leeren, von verrußten Wänden umgebenen Bühne. Absoluter optischer Höhepunkt ist die Abfahrt ins Bergwerk: Von pechschwarzer Dunkelheit umgeben, erscheinen aus der Unterbühne fünf Schächte mit fünf einsamen Bergleuten darin. „Ich wusste nicht, dass man so einsam sein kann im Inneren der Erde. So ganz und gar allein“, singt der Professorensohn und einzige Intellektuelle im Stück, Christian Kleinschmidt. Ensemblemitglied und Countertenor Etienne Walch ist diese Rolle vom Komponisten wahrlich in die Kehle geschrieben. Mit wunderbar ariosen Momenten gibt er den Schöngeist mit Nickelbrille, ganz im Kontrast zu seinen robusten Kumpeln.

Etienne Walch (Christian Kleinschmidt), Thomas Essl (Peter Loose), Johann Kalvelage (Lagerverwalter) und der Opernchor. Foto: Nasser Hashemi.

Großes Ensemble, große Tonsprünge

Auch das übrige, großbesetzte Ensemble überzeugt rundum: Thomas Essl, ein Sängerdarsteller von Format mit kraftvollem Bariton als Kleinschmidts Freund Peter Loose; Jaco Venter, der die extremen Tonsprünge in der Partie des Hermann Fischer scheinbar mühelos bewältigt, Marlen Bieber als liebenswürdige Ingrid und Menna Cazel als Ruth Fischer. Zahlreiche kleine Partien bewähren sich in den anspruchsvollen, häufig repetitiven Melodiebögen: Felix Rohleder (Polotnikow), Tommaso Randazzo (Nickel), Daniel Pastewski (Spiess), Jonathan Koch, David Sitka, Johann Kalvelage, Thomas Kiechle (Bergmänner), Jakob Ewert (Jungandres), Matthias Winter als Vater Kleinschmidt, sowie die drei Riesen mit beängstigender Körperdynamik auf Plateauschuhen: Stephan Hönig, Lukasz Wieloch und Jann Schröder.

Benjamin Reiners, neuer Generalmusikdirektor am Haus, wird zurecht schon zur Pause mit Bravi gefeiert und führt die Robert-Schumann-Philharmonie geradezu tollkühn durch die rhythmisch anspruchsvolle Partitur.

Der von Jenny Erpenbeck ergänzte Epilog führt ins Schließungsjahr der Wismut-AG 1991, in ganz heutige Fragen unserer Gesellschaftsform: Steht der Kapitalismus über allem? Wie unsere Demokratie erhalten bei all der tief verankerten sozialen Spaltung? Und wie verlässlich war das Ende des Wettrüstens überhaupt? „Wenn wir die Höllenmaschine, die mit unserem Erz gebaut wird, einsetzen wie der Urmensch die Keule, löscht sie uns alle aus“, erkennt Kleinschmidt in einer Szene. – Möge es nie so weit kommen.

Minutenlanger Jubel für ein bedrückendes Gesamtkunstwerk, das keineswegs nur historisches Zeitzeugnis einer Region ist.