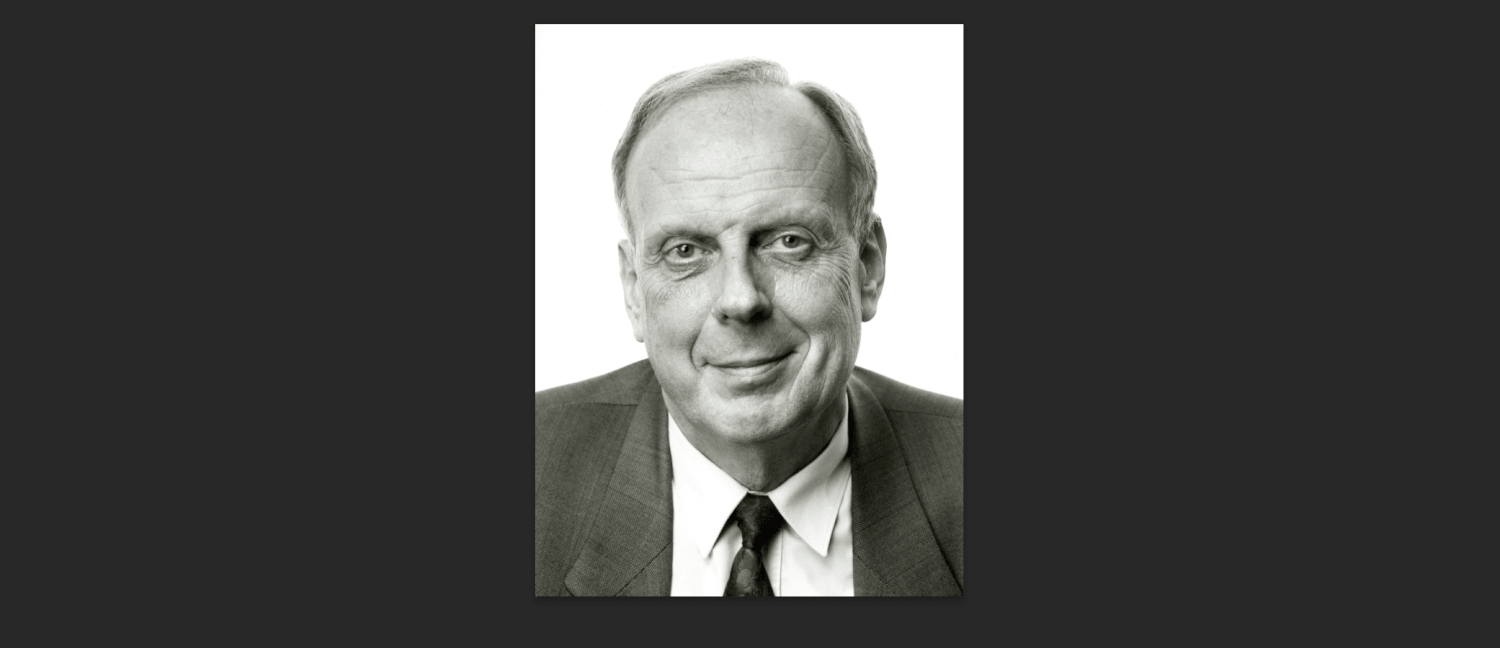

Zum Tod von Robert Wilson

Foto: Robert Wilson © picture alliance/dpa Text:Detlef Brandenburg, am 1. August 2025

Robert Wilson ist tot – ein Regisseur, der das Theater neu gedacht und mit seinem Wirken und Schaffen Generationen geprägt hat. Nun ist er mit 83 Jahren gestorben.

Große, einflussreiche Künstler wachsen manchmal schon zu Lebzeiten über sich hinaus. Sie werden quasi zur Institution, ihr Einfluss und ihre Präsenz lösen sich von ihrem persönlichen Schaffen und manifestieren sich in der Gesamtentwicklung einer ganzen Kunstform. Wenn so ein großer Mensch stirbt, steht man da und ist betroffen: Er nicht mehr da – und alle Fragen offen…

So ging es mir, als ich letzte Nacht die Nachricht vom Tod Robert Wilsons bekam. Ich habe ihn vor allem aus der Perspektive des Opernkritikers erlebt und daher weite Teile seines Œuvres erst im Nachhinein wahrgenommen. Aber auch mir wurde sofort wieder klar, wie inkommensurabel das ist, was dieser einzelne Mensch und Künstler im Laufe seines 83-jährigen Lebens geschaffen und bewirkt hat. Man muss nur die wirklich schön formulierte Pressemeldung seines Teams auf Long Island zitieren und hat es schon mit der ganzen Polyvalenz seiner künstlerischen Arbeit zu tun:

„We are heartbroken to announce the passing of Robert M. Wilson, visionary artist, theater and opera director, architect, set and lighting designer, visual artist, and founder of The Watermill Center in Water Mill, New York. Robert Wilson died peacefully today in Water Mill at the age of 83, after a brief but acute illness. While facing his diagnosis with clear eyes and determination, he still felt compelled to keep working and creating right up until the very end. His works for the stage, on paper, sculptures and video portraits, as well as The Watermill Center, will endure as Robert Wilson’s artistic legacy. “

Kosmopolitisches Theater

Eigentlich ist sein ganzes Leben bereits Theaterlegende: Geboren 1941 in Waco, Texas, das erste Theaterspielen in der Garage; sein Stottern, das viele Biografen als Präfiguration seiner asynchronen Theaterästhetik interpretieren, und dessen Überwindung mit Hilfe der Tänzerin Byrd Hoffman; die Arbeit mit Jugendlichen mit Beeinträchtigung, von denen zwei, der gehörlose Raimond und der autistische Chris, ihn so nachhaltig inspirierten; das polythematische Studium, unter anderem bei Sybil Moholy-Nagy, der Witwe des berühmten Fotografen; die Begegnungen mit George Balanchine, mit Merce Cunningham; Mitte der 60er Jahre die ersten Performances in New York; das Entstehen seines Œuves als Zeichner, Maler, Designer, Lichtkünstler; die 1970 uraufgeführte Silent Opera „Deafman Glance“ in New York; das einwöchige (!) Theaterstück „Ka mountain and guardenia terrace“ 1972 beim Schiras-Kunstfestival im Iran; dann 1976 die weithin beachtete Uraufführung der Oper „Einstein on the Beach“ von Philip Glass zusammen mit der Choreografin und Tänzerin Lucinda Childs in Avignon; und 1979 an der Schaubühne Berlin „Death, Destruction & Detroit“, sein legendärer Durchbruch in Deutschland; und all die Projekte mit Heiner Müller oder Tom Waits, Marina Abramović oder Herbert Grönemeyer, und, und, und…

Sogar die deutsche Theaterwissenschaft hat er geprägt. Der polnisch-amerikanische Theaterwissenschaftler Andrzej Wirth sah in Wilson den Protagonisten des von ihm propagierten Kosmopolitischen Theaters. Als Wirth 1982 in Gießen das Institut für angewandte Theaterwissenschaft gründete, wurde Wilsons radikal postdramatische, interdisziplinäre Ästhetik zum Leitstern der hier gelehrten Wissenschaft, er selbst war dort als Gastdozent tätig. Unter diesem Stern wuchs ein neues Verständnis von Theaterwissenschaft heran und eine ganze Generation junger Theaterkünstler.

Was soll man hier über so einen Künstler noch erzählen, wo man doch schon über eine einzige Wilson-Inszenierung ein Buch schreiben könnte? Sich vielleicht auf das beschränken, was man persönlich beglaubigen kann? Ich hatte mein nachhaltigst verstörendes Bob-Wilson-Erlebnis erst 1991. Da hatte sich der Meister an der Hamburgischen Staatsoper des „Parsifal“ von Richard Wagner bemächtigt. Und der war zumindest für die Wagnerianer das Allerheiligste des Opernrepertoires. Wer solches in Wilsons Inszenierung erkennen wollte, musste allerdings über einen klaftertiefen Abgrund hinweg. Denn diese Figuren, die da in der cleanen Schwarz-Weiß-Ästhetik einer allerfeinst illuminierten Bühne und in den sehr stylischen Kostümen von Frida Parmeggiani ihre Zeitlupenaktionen vollzogen, scherten sich in ihren Bewegungen kein bisschen um Handlung oder szenische Interaktion, ja, kaum um die Musik!

Das war ein Ritual von äußerster Künstlichkeit, aber selbst da hätte man eine innere Kohärenz erwarten können. Denn auch Wagners Musik ist in Rhythmus, Agogik und Verlauf ein Kunstgebilde. Man musste sich auf die über vierstündige Trance geduldig einlassen, um zu begreifen und zu erspüren, dass vielleicht genau in der Trance jenes Moment von Transzendenz liegen könnte, das auch die in dieser Oper propagierte Kunstreligion anvisiert.

Spleenigkeit und Idiosynkrasie

Aber das sollte nun der gleiche Regisseur gewesen sein, der gerade ein Jahr zuvor das Hamburger Thalia Theater mit „The Black Rider“ gerockt und damit die Gattung Avantgarde Musical erfunden hatte, die er dann gleich selbst fortsetzte, 1992 mit „Alice“ (erneut Tom Waits), 1996 mit „Time Rocker“ (Lou Reed) und 2000 mit „POEtry“ (erneut Lou Reed)? Ja, so war es. Und so versetzte Robert Wilson auch uns Opern-Aficionados noch in Erstaunen, als die Schauspiel- und Avantgarde-Kollegen bei seinem Namen schon längst kennerisch die Augenbrauen hoben – oder sie auch schon wieder skeptisch zusammenzogen, weil allmählich auch eine immergleiche Machart in seiner Bühnenästhetik erkennbar wurde.

Ich habe seit 1991 noch viele Wilson-Inszenierungen miterleben dürfen. Und ja, es stimmt: Ästhetische Stagnationsmomente wurden erkennbar… Aber ist das das Entscheidende bei einem Künstler, der die dramaturgischen Parameter des Theaters so maßgeblich verschoben und verflüssigt hat? Und der beispielsweise bei „H – 100 seconds to midnight“, einem von Stephen Hawking und Etel Adnan inspirierten Theaterabend 2022 am Thalia Theater in Hamburg, zusammen mit seinen bereits legendären Mitstreitern Philip Glass und Lucinda Childs gezeigt hat, dass er dazu immer noch fähig ist?

Was könnte man nicht noch von ihm erzählen über all die Anekdoten und verrückten Situationen, die er im Laufe der Jahrzehnte in seiner Spleenigkeit und seiner Idiosynkrasie vom Zaun gebrochen und manchen Theaterleiter an den Rand der Psychose getrieben hat? Über all die Listigkeiten und Tricks, mit denen diese Theaterleiter die oft hypertrophen Anforderungen dieses Egozentrikers zu umgehen suchten? Ein Buch, das all das zusammenfasst, was uns dieser zum Inbegriff eines Theaterideals gewordene Mensch hinterlassen hat – es müsste wunderbar zu lesen sein. Wir aber müssen hier schließen.