Zum Tod von Claus Peymann

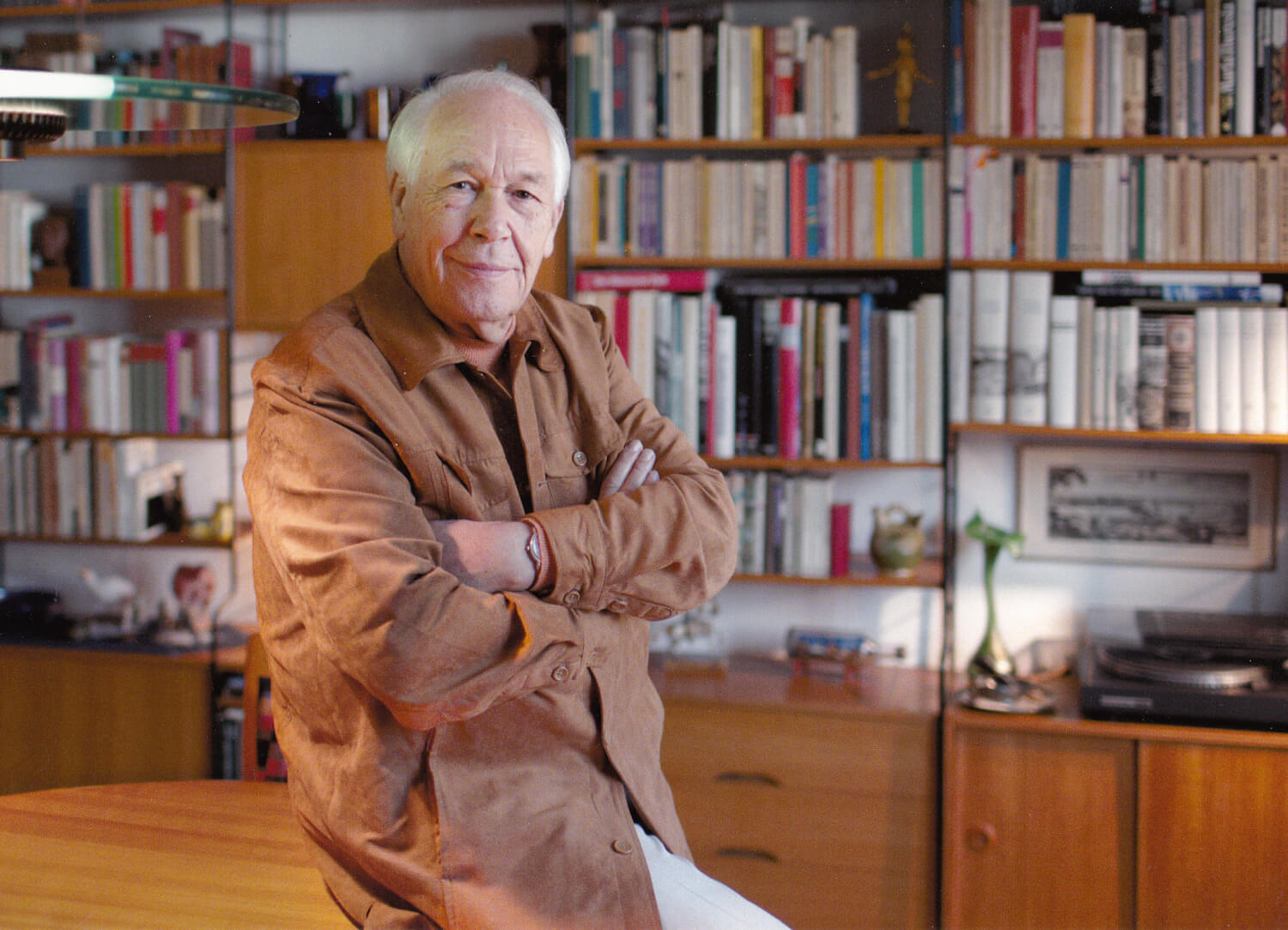

Foto: Theatermacher Claus Peymann © Fritz Reiss Text:Michael Laages, am 17. Juli 2025

Claus Peymann ist tot – ein Theatermacher, wie es ihn kaum noch gibt. Sein Wirken war geprägt von lauter Leidenschaft, harter Brillanz und ebenso großen Konflikten wie Erfolgen. Ein Theaterleben voller Widersprüche und Wucht.

Und wieder sind da diese viel zu großen Worte: „Titan“ etwa oder „König“. Als würden ungewählte, nur sich selbst verantwortliche Alleinherrscher noch im Theater benötigt. Doch kein König ist da gestorben, ein Titan schon mal gar nicht. Ein herausragender, wichtiger und einflussreicher Theatermensch ist tot: Claus Peymann, aufgewachsen in Bremen und von dort aus aufgebrochen in die Welt des Theaters. Anfang Juni hatte er noch seinen 88. Geburtstag feiern können.

Provokation als Prinzip

Dies sind die Stationen eines sehr besonderen Theaterlebens: Nach dem Studium in Hamburg fällt der junge Mann aus Bremen an den wichtigen Studierenden-Bühnen im Lande auf. Er hinterlässt den ersten haltbaren Eindruck, als er 1966 am Theater am Turm in Frankfurt die „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke uraufführt. Peymanns treuester Partner im Theater, der Dramaturg Hermann Beil, war damals dabei und spricht noch heute beseelt von dieser Begegnung.

Dierk Breimeier, viele Jahre lang Beleuchtungschef am Schauspielhaus in Hamburg, erinnert an Peymanns herausfordernde Arbeiten dort – etwa die Uraufführung von Thomas Bernhards Stück „Ein Fest für Boris“ 1970. Immer mal wieder arbeitet Peymann am Schauspielhaus, bringt später aus Stuttgart auch die zwei „Faust“-Abende zum Gastspiel nach Hamburg. Für kurze Zeit gehört der Regisseur auch zum Team der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin; für das Mitbestimmungsmodell der jungen Theater-Kommune um Peter Stein ist er aber auf Dauer nicht zu haben.

Ab 1974 ist dann Stuttgart Peymanns Theaterheimat. Die erfolgreiche und (wie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch heute berichten) extrem herausfordernde Zeit dort endet im Eklat um die Spende für die Zahn-Behandlung der in Stuttgart-Stammheim einsitzenden RAF-Anführerin Ulrike Meinhof; den Bittbrief von Ensslins Mutter hatte er im Theater aushängen lassen. Die „Bild“-Zeitung entfesselte eine Kampagne (ganz so, als wäre Peymann selbst Terrorist), sein Vertrag wird gekündigt und das Stuttgarter Publikum feiert ihn beim Abschied stundenlang. Neun Jahre folgen in Bochum, dreizehn in Wien – und wieder bleibt ein furioser Krach in Erinnerung, diesmal um Thomas Bernhards Theaterstück „Heldenplatz“, das von jenem Tag 1938 erzählt, an dem auf eben diesem Platz der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland bejubelt wird. Diesmal forciert der Regisseur und Intendant selbst die Auseinandersetzung – er nimmt den Kampf gegen alle auf, die das Stück verhindern wollen und gewinnt.

Ein schwieriges Erbe

Auch danach, in achtzehn Jahren am Berliner Ensemble (wo er sich Jahrzehnte vorher mal beworben hatte, noch bei Helene Weigel), bleibt er laut und will sich immerzu einmischen. Nur ist die deutsche Hauptstadt zehn Jahre nach der Wende längst durch andere Umbrüche gegangen und regelmäßig scheint Peymanns Stimme zu verhallen im Berliner Alltag. Obendrein haben die Konkurrenten vor Ort, Frank Castorf vor allem, aber auch Thomas Ostermeier, Peymanns ästhetisches Konzept fürs Theater längst überholt und ganz andere Töne ins Spiel gebracht. Plötzlich stehen seine widerständigen Gesten im Lager des kulturellen Konservatismus. Und wie zu erwarten gibt ihm das Publikum recht und strömt zu ihm, gerade aus dem Westen der Stadt, wenn er an den guten alten Theaterwerten der Vergangenheit festhält.

Peymann steht zudem mittlerweile übersehbar im eigenen Lebenswiderspruch. So lauthals und erfolgreich er einst nach außen die unumschränkte Freiheit im Theaterdiskurs propagiert hatte (und wohl selbst denkt, dass das noch immer so sei und ausreiche), so deutlich wird nun, unter wie vielen Zwängen und Ungerechtigkeiten – nach innen, in den Theaterbetrieb hinein und vor allem gegenüber dem Ensemble – diese überwältigende Wirkung erkauft worden ist. Schauspielerinnen und Schauspieler melden sich zu Wort, für die die Zeit mit Peymann – das heißt: unter der Fuchtel des Intendanten – nicht sehr glücklich gewesen sein muss.

Und auch darüber muss offen gesprochen werden, auch gerade jetzt, im Abschiednehmen von diesem außergewöhnlichen Theatermacher. So wie die bedauernswerten Kinder in der Familie von Bruscon, dem „Theatermacher“, im gleichnamigen (und vielgespielten) Stück von Thomas Bernhard kujoniert werden – jenem Stück, das Peymann in Salzburg uraufgeführt hatte –, so mag sich auch der Theaterpotentat, der „Titan“ oder der „König“, im eigenen Betrieb aufgeführt haben. Nun, da er gestorben ist, hinterlässt er bedeutende Erinnerungen. Aber auch das Wissen darum, wie viel sich noch ändern muss, damit das Theater, dieser wichtigste Spielraum einer Kulturnation, zu einem wirklich demokratischen und humanistischen Lebens- und Arbeitsraum werden kann.

Noch einmal in den Jahren seit dem Berliner Abschied vor acht Jahren war Claus Peymann als Regisseur in Stuttgart zu Gast, noch dreimal zuletzt auch in Wien, am „Theater in der Josefstadt“. Die Bühne, Lebensraum seiner eigenen Träume, hat diesen widersprüchlichen Menschen ebenso wenig verlassen, wie er ohne ihre Luft hätte leben können. Nur hier vermochte einer, der sich selbst bisweilen als „ängstlich“ bezeichnete, sich über alle Hindernisse hinwegzusetzen und vor nichts und niemandem Angst zu haben.

Wenn er gescheitert ist, dann vermutlich immer nur an sich selbst. Und das hat er dann vielleicht ja doch mit einem „König“ gemein.