Die Berliner Regisseurin Anna Weber revolutioniert derzeit die Gattung Operette mit ihren feministisch-bunten Inszenierungen – allein oder mit ihrem freien Kollektiv tutti d*amore.

Sie ist innerhalb kurzer Zeit in den Fokus einer Musiktheatergattung gerutscht, die bisher bei jungen Regisseurinnen und Regisseuren eher unbeliebt war: die Operette. Ende Februar feierte Anna Weber an der Deutschen Oper Berlin Premiere mit „Ab in den Ring!“. Die Zusammenarbeit von Deutscher Oper, dem Apollo-Chor der Lindenoper und dem freien Kollektiv tutti d*amore wurde ein überwältigender Erfolg und mit der hoch aufragenden grauen Burg von Stella Lennert ein dekoratives Großereignis in der kleinen Spielstätte Tischlerei.

Humoristische Utopien

Dieses Zusammenspiel aller theatralen Mächte ist bisher das Opus summum der Regisseurin Anna Weber. „Neue Fassungen schreibe ich oft deshalb, weil das Frauenbild in den alten Stoffen wirklich modernisierungsbedürftig ist! Ich finde, man merkt in vielen Libretti, dass sie von cis Heteromännern geschrieben wurden“, begründet sie ihre Strategie. Immer setzt Weber humoristische Utopien und opponiert dabei mit Heiterkeit gegen den Clash zwischen Generationen und Gruppen. Humor ist für Weber auch in gesellschaftlichen Diskursen ein wichtiges Mittel: „Hoch leb der Zauber des Theaters, hoch leb die Kunst und die Macht der Fantasie!“, jubeln am Staatstheater Wiesbaden die Massen in ihrer Textfassung von „Fantasio“, Jacques Offenbachs sensibler Opéra-comique. Und am Theater Münster heißt es „Hier ins Theater, wo nur Spaß ist und kein Maß ist. Kommt vorbei!“ in ihrer Einrichtung von Offenbachs fantastischer Operette „Doktor Ox“ nach Jules Verne.

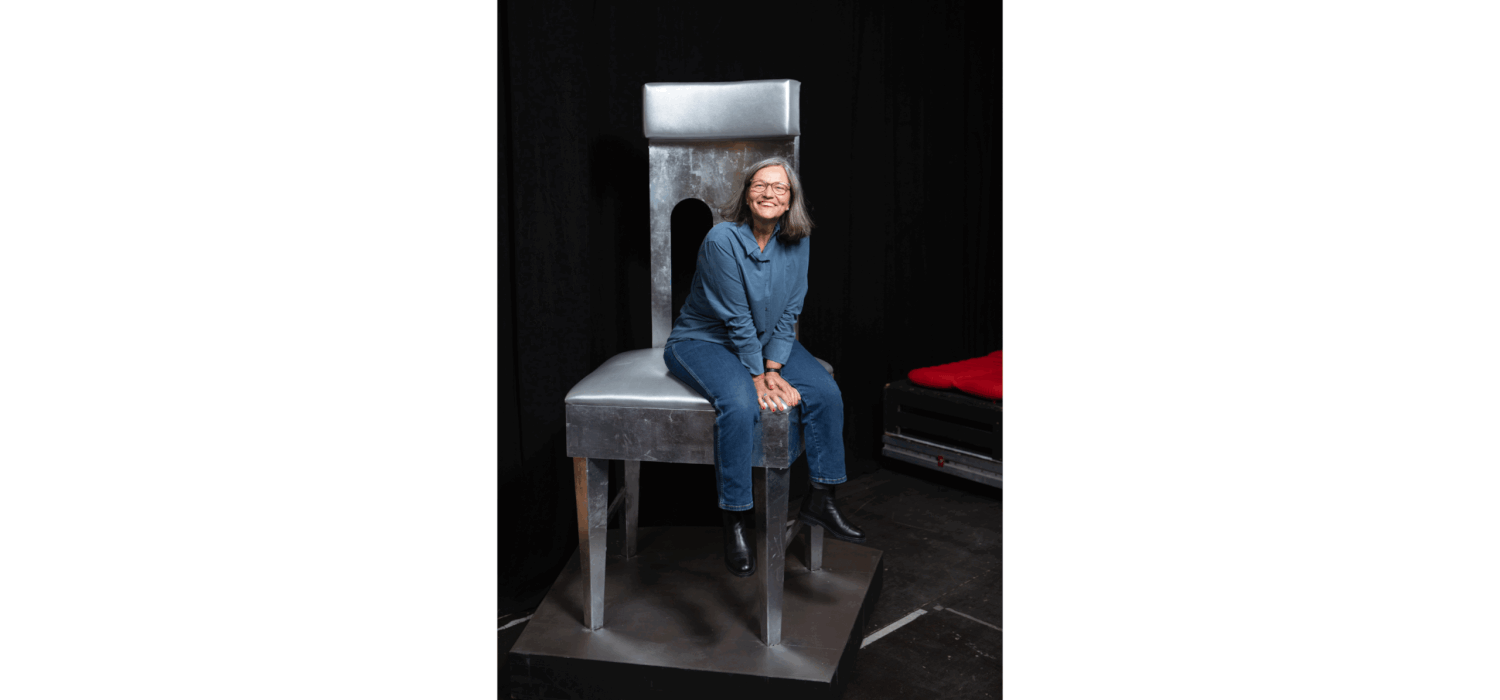

Wir treffen uns am ersten warmen Tag des Jahres vor dem Restaurant der Deutschen Oper Berlin. Anna Weber ist entspannt nach dem Riesenerfolg von „Ab in den Ring!“, einer wuchtig-witzigen und zugleich nachdenklich stimmenden Adaption nach Oscar Straus’ „Die lustigen Nibelungen“. Für die gebürtige Berlinerin war es ein Heimspiel. Parallel zur abklingenden Pandemie setzte für Weber ein lückenloser Arbeitsschub an größeren Bühnen ein, unter anderem mit „Carmen“ in Schwerin und Eduard Künnekes „Der Tenor der Herzogin“ in Chemnitz.

Die Buntheit des Kollektivs tutti d*amore

Schon seit sieben Jahren bildet Weber mit Caroline Schnitzer, Ferdinand Keller und Ludwig Obst die Leitungsspitze des Kollektivs tutti d*amore. Dessen Erfolgsstück „tutti in campagna. Mit dem Oper*etten-Mobil durch Italien Brandenburg“ war eine Corona-Idee. Das mobile Stück steht für die Buntheit und lustige Innovationsgier sowohl von tutti d*amore wie von Weber selbst. Nach dem Erfolg bei den Weimarer Wochenenden für aktuelles Musiktheater ist es im Mai noch mal beim Festivalwochenende eXoplanet #1 des Theaters Magdeburg zu erleben.

Humor ist bei Weber, die jeden Satz mit hoher Genauigkeit formuliert, essenziell, aber im inhaltlichen Gespräch ein eher hintergründig präsenter Wesenszug. Entwickelt hatte sie ihr Alleinstellungsmerkmal als führende, weil einzige Operettenexpertin der jüngeren Generation vor allem in Berlin: Nach einem FSJ Kultur bei Isabel Ostermann im Schillertheater studierte sie Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ und parallel Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“.

Schon da kristallisierten sich die beiden kreativen Seelen in ihrer Brust heraus: eine große Liebe für die Flexibilität freier Theaterformen, aber ebenso für die Ressourcen der großen Theaterbetriebe und deren fantastische Möglichkeiten. Noch im Studium assistierte sie unter anderem bei der Weimarer Operndirektorin Andrea Moses. Die Expertin für gegenwartsnahes Operntheater ermöglichte der jungen Regieabsolventin die erste eigene Inszenierung an einem öffentlich geförderten Theater.

Mit einer eigenwilligen Umarbeitung von Jacques Offenbachs „Prinzessin von Trapezunt“ fand Weber am DNT zur oft als „Königsdisziplin“ bezeichneten Operette. Lustvoll ließ sie das Geschehen auf dem Weimarer Theaterplatz beginnen und zog es von dort in den Zuschauerraum. Seitdem geht es in Webers Operettenarbeiten immer wieder um die Konfrontation einer traditionellen Gemeinschaft mit einer Gruppe bunter Menschenvögel, die Konventionen infrage stellen. Dieses Erfolgsmuster hat Weber etabliert und entwickelt es weiter – oft unter Mitwirkung des Kollektivs tutti d*amore.

Das Publikum: geteilt in Tiergruppen

Erfolgreich war in dieser Hinsicht auch „Playing Animal Farm“ beim Weimarer Passion:SPIEL. Im e-werk teilte Weber das Publikum in vier Tiergruppen und Gehege auf. In dieser Konstellation machte sie die Notwendigkeit der Tierwohl-Bewegung plausibel. Sie wendet sich nicht an ein „Elitepublikum“, will kein Abbild der Realität. Tierfiguren finden sich immer wieder bei ihr – in vielschichtigen Abwandlungen. Im Operetten-Festspiel „Ab in den Ring!“ werden nach der Fusion des Operntrupps mit dem Performanceensemble „Die wilde Brünhilde“ alle zu schmuddeligen Tauben im Gemäuer an der Bismarckstraße. In „Fantasio“ bekundet Marinoni, Diener des korrupten Kulturinvestors, die innige Liebe zu seinem rosa Pferd. Wer Zweideutiges und Queeres dabei denkt, liegt nicht falsch. „Das Publikum soll Sachen hineinlesen“, wünscht sich Weber, die in ihren Inszenierungen nicht dogmatisieren und moralisieren will. Gleichheit der Geschlechter ist ihr wichtig: „Ich denke, aus stigmatisierten und tradierten Rollenbildern kommen wir dann raus, wenn wir vor allem mehr und unterschiedliche weibliche Personen auf der Bühne sehen – also nicht nur die Femme fatale oder das gute Mädchen.“

In Weimar setzte sie ihre Operettenlesart bisher am radikalsten um. Dort verzichtete sie in „Die Prinzessin von Trapezunt“ auf einige originale Musiknummern und platzierte dafür ironisierende Zitate aus „Der Freischütz“. Das Publikum erkennt solche Einsprengsel klassischer Werke, nicht aber solche von unbekannten Werken bei Veränderungen oder Eliminierung essenzieller Musiknummern wie in „Fantasio“. Manche Experten zeigen für Webers Überschreibungen wenig Verständnis. Ihr selbst ist die Zustimmung des Publikums wichtiger als Diskussionen über den allseits subjektiv genutzten Begriff „Werktreue“.

Das Image der Operette modernisieren

Die Regisseurin ist gerade deshalb so erfolgreich, weil sie die Operette aus dem Image einer unzeitgemäßen Theaterform befreien will: „Meine Vorgehensweise ist unterschiedlich“, sagt sie. „Mal fängt es schon mit der Besetzung an: Da mixe ich gerne die Geschlechter durcheinander, denn das ermöglicht auch neue Sichtweisen. Allerdings ist das im Musiktheater durch die Stimmverteilung in der Komposition nicht so leicht – da eignen sich eher unbekannte Operetten, die sind flexibler.“ So sucht Weber bei Verlagen und in Archiven nach verschollenen Werken, in denen sie die heteronormativen Geschlechterverhältnisse hinterfragt und auf einer utopischen Ebene mit Idealen unserer Gegenwart durchsetzt.

Am Staatstheater Wiesbaden erhielt sie dafür mit dem Team Misha Cvijovi´c (Komposition), Philipp Amelungsen (Libretto), Stella Lennert (Bühne), Alexander Djurkov Hotter (Kostüme) und Thomas Helmut Heep (Choreografie) für das Konzept der neuen Operette „Alles Liebe! Eine queere Landoperette“ den mit 50 000 Euro dotierten Reinhold Otto Mayer Preis. Die Uraufführung ist für 2025/26 geplant. So radikal neu ihre Visionen sind, so stark harmonieren sie mit den ästhetischen Postulaten früherer Operettentheorien, die der Gattung anarchisches Potenzial zuschreiben. „Die lustige Witwe“ inszenierte Weber in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) mit der neuen Dialogfassung einer vietnamesischen Autorin.

Weber bekennt sich zu einem „gesunden Optimismus“ in ihrer Arbeit, auch wenn die in „Ab in den Ring!“ thematisierte Sparfusion vor dem Hintergrund der Berliner Finanzkürzungen im Kulturbereich durchaus einen apokalyptischen Touch hat. Ihre sich mit einem Happy End zwischen Hagen und Siegfried auflösende Nibelungen- und Oscar-Straus-Überschreibung endet ungewöhnlich. „Konsens ist ein hohes Gut“, sagt Anna Weber. Vielleicht ist gerade dieser Aspekt das Wichtigste ihrer sanften Operettenrevolution, bei der sie nicht nur aus feministischer Perspektive, sondern vor allem mit Werten einer aufgeklärten Zivilgesellschaft agiert. Anstelle von Champagner-Defilés und Nationalidiomen finden sich wilde Akkumulationen von Moden und Diversitäten. Das greift weit tiefer als die heteronormativen Paar-

ordnungen der letzten Operettenjahrzehnte und Mutmaßungen über queere Subtexte von Operette.

Ihre Produktionen realisiert die junge Berlinerin immer mit weiblichen Regieteams – sie nennt diese Kreativgemeinschaften augenzwinkernd „sisterhood“. Die Buntheit ihrer Inszenierungen hat jedenfalls Methode – das wird auch bei Mozarts „Zauberflöte“ als Weimarer Sommertheater 2025 so sein.

Dieser Artikel ist erschienen in Heft 3/2025 der Deutschen Bühne.