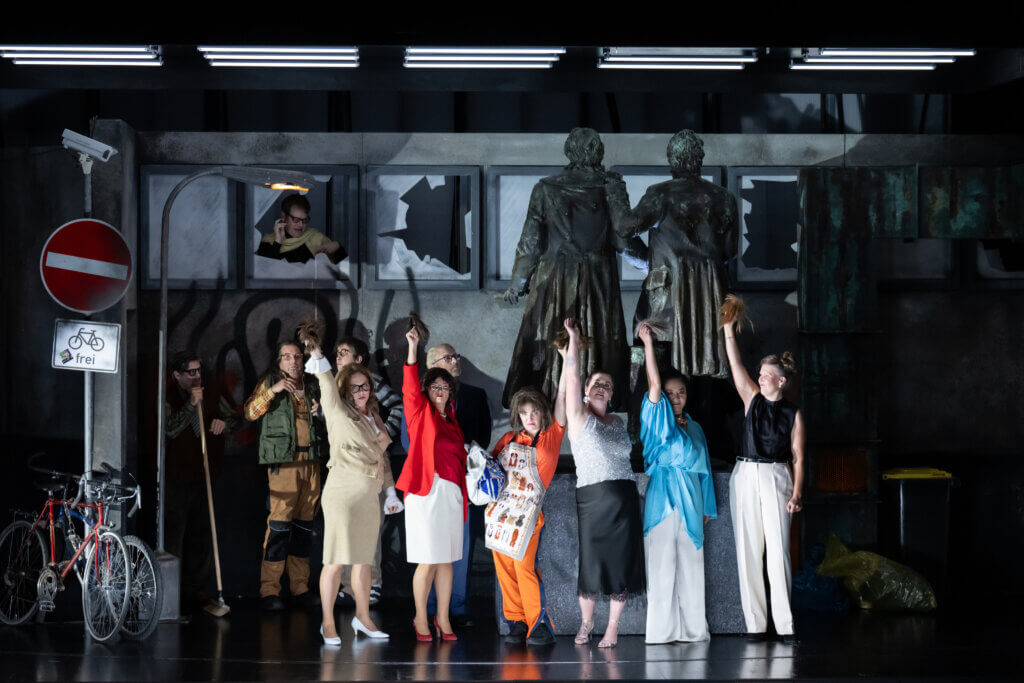

Foto: V.l.n.r.: Sayaka Shigeshima (Penthesilea), Anna Schoeck (Meroe), Sarah Mehnert (Oberpriesterin), Heike Porstein (Prothoe), Opernchor des DNT © Sandra Then

Text:Michael Laages, am 21. September 2025

Die Wieder-Entdeckungen „Penthesilea“ und „Der zerbrochene Krug“ werden am Deutschen Nationaltheater in Weimar von Valentin Schwarz mit einer Parallel-Handlung inszeniert. Die Kleist-Opern von Othmar Schoeck und Viktor Ullmann verbleiben unterschiedlich wirkungsvoll.

Das ist mehr als ein Effekt – hinter dem Eisernen Vorhang wird gegen die stählerne Schutzwand getrommelt, Schlag um Schlag zunächst und dann ununterbrochen … da will was raus. Und mit genau dieser ungebändigten Energie überfallen gleich darauf dann die Musik und das Orchester das Publikum im Nationaltheater. Weimars Bühne wird zum Kampfplatz, den niemand unverletzt verlassen wird – nicht die antike Amazonen-Königin Penthesilea und schon gar nicht der griechische Feldherr Achill, den sie im monströsen Finale (so erzählt es Heinrich von Kleist im überaus blutigen Drama) mit Küssen wie mit Bissen zerreisst. 1927 schrieb der Schweizer Komponist Othmar Schoeck Musik dazu; und die wiederum kann kaum jemanden unerschüttert lassen. Frontal greift diese Komposition an, sie zerschlägt vertraute Normalitäten und setzt aus den Trümmerstücken Neues zusammen – um mittendrin, völlig überraschend, plötzliche Oasen der Menschlichkeit zu eröffnen zwischen den Liebenden … als wäre da Hoffnung auf ein anderes Ende der Geschichte.

Neu-Entdeckungen zu Beginn der neuen Spielzeit

Die neue „Team-Intendanz“ am Nationaltheater in Weimar setzt mit diesem furiosen Hammerschlag ein markantes Zeichen im Festival der Tag-und-Nacht-Gleiche, in den „Aequinoctien“ zu Beginn der neuen Spielzeit. Die Staatskapelle des Hauses gibt die Stimmung vor – „…‘n Abend!“ tönt es gemütlich aus dem Orchestergraben, als Daniel Carter ans Pult kommt, der neue musikalische Direktor. Das ist sicher auch nicht die Regel. Das Orchester wie die beiden Teile des auf griechisches Heer wie Amazonen verteilten Chores erforschen und verwirklichen die wirklich überwältigende Energie von Othmar Schoecks Grenzen sprengender Musik. Und Valentin Schwarz, Teil der „Team-Intendanz“, gibt dem musikalischen Schlachtgetümmel klare, abstrakte Formen; auf Andrea Cozzis Bühne, einer variabel verschieb- und faltbaren, glänzend funkelnden Licht- und Spiegelwand, die immer wieder die Fronten der Schlacht markiert, und in den sehr besonderen Kostümen von Andy Besuch.

Der ist sonst fast immer mit Falk Richter unterwegs – und setzt in Weimar auf ebenso abstrakte wie strukturierende Farb-Effekte: von Fleisch-und-Blut-Rot über grünen und blauen Glitzer bis zu Unschulds-Weiß. Die griechischen Truppen scheinen einem Science-Fiction-Film entsprungen, die Amazonen tragen einen sektenartigen Doppel-Halbmond auf grauen Umhängen mit schwarzen Flatter-Flügeln am Kopf. Und die Oberpriesterin der Frauen bringt knalliges Orange ins Bild – Besuchs Farb-Abstraktionen bringen tatsächlich so etwas wie Ordnung in die gnadenlos akkurat und effektvoll getaktete Schoeck-Musik, die in eineinhalb Stunden kaum jemals eine Atempause lässt.

Musikalische Kleist-Überschreibungen

Und Sayaka Shigeshima als Penthesilea sowie Michael Kupfer-Radecky als Achill sind die Protagonisten dieses schmerzhaften Abenteuers – im Doppelpack der musikalischen Kleist-„Überschreibungen“ ist diese „Penthesilea“ ein ganz großer Wurf. Die Opernversion des in dieser Spielzeit landauf-landab gespielten Kleist-Klassikers „Der zerbrochene Krug“ wirkt im zweiten, halb so langen Teil des Abends eher wie eine Fingerübung – wäre da nicht die Geschichte der Komposition. Viktor Ullmann, Schönberg-Schüler aus jüdisch-assimilierter Familie und 1944 ermordet im Konzentrationslager Auschwitz, schrieb seine „Krug“-Bearbeitung kurz vor der Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt 1942. Er verdichtete Kleists Fabel (die die Nazis für den Gipfelpunkt deutschen Theater-Humors hielten) zum finalen Ruf nach Gerechtigkeit; wie im letzten Aufbegehren und schon in der Ahnung der bevorstehenden Vernichtung.

„Penthesilea“ und „Der zerbrochene Krug“ am Deutschen Nationaltheater Weimar. Foto: Sandra Then

Und gerade weil das zu spüren ist, verblüfft, ach was: schockiert das kleine Werk, das erst lange nach Ullmanns Ermordung in Archiven entdeckt und vor drei Jahrzehnten uraufgeführt wurde. Denn es ist so ein unangemessen leichtsinniger Spaß. Kleists ausgefeilte Dramaturgie (eigentlich das Wichtigste am Stück) hat Ullmann massiv verknappt; wohl, um zügig zum finalen Statement zu gelangen. Musikalisch wagt er sich derweil weit hinaus in die Welt der damals zeitgenössischen Unterhaltungs-Musik; fast so, als sei die Partitur eine Bewerbung für’s amerikanische Exil. Die Musik swingt geradezu (und nutzt zuweilen tatsächlich kleine Anleihen im Jazz der Epoche!), sie nimmt sich viel Zeit auch für kleiner gezeichnete Profile und setzt auf geradezu entspannte Ensemble-Führung; wie hat Ullmann das bloß geschafft im Angesicht lebensbedrohlicher Verfolgung? Das ist das größte Rätsel des Abends.

Parallel-Fabel

Zudem gibt’s eine (in Weimar deutlich verstärkte) Parallel-Fabel – der übergriffige Dorfrichter Adam heißt zwar immer noch so, spricht aber eigentlich nicht mehr Recht. Zum Theater-Intendanten mutiert, geht er einem Ensemble-Mitglied sehr ungebührlich an die Wäsche. Auch drumherum ist immerzu und überall Theater-Gewimmel, Spielort ist die Kantine (mit Frau Marthe als Chefin an der Theke!) und sind sie Garderoben; und auch das Goethe-Schiller-Denkmal vor dem Nationaltheater steht im Bühnenbild. Was wirklich geschehen ist (und wobei halt der Krug zuschanden ging), wird spielerisch und stumm zur Ouvertüre in Erinnerung gerufen – danach lärmt munter der immer leicht überdrehte Theaterbetrieb. Und Kleists Gerichtsrat Walter ist ein Abgesandter vom regionalen Kulturministerium in der Landeshauptstadt Erfurt.

Bei dieser Aktualisierung wäre allerdings mehr möglich gewesen. Rechtsprechung und Kunstproduktion wollen nicht wirklich zueinander passen. Da haben die Schauspiel-Produktionen der „Aequinoctien“ zur Eröffnung deutlich geschickter und kompakter am neuen Bild alter Stoffe gearbeitet – Miriam Ibrahims Beschäftigung mit Goethes „Iphigenie“, sparsam und klug ergänzt in Motiven und Profilen durch klärende und zuspitzende Texte der Dramatikerin Julienne de Muirier, und die „Stella“-Arbeit von Patricija Katica Bronic, die zwar eher oberflächlich toxische Männlichkeit beschwört (aber das tat ja schon Goethe), dafür die Fabel aber explosiv aufheizt im Bühnen-Vulkan, den Jana Furrer und Lenki Behm in die kleine Redoute-Spielstättet gezirkelt haben.

Stark aber agieren in beiden Fällen, bei „Iphigenie“ wie bei „Stella“, die neuen Ensembles; und mit dem doppelten Kleist im Musiktheater nimmt das große Haus tatsächlich neue Ziele ins Visier. So kann das gerne weitergehen.