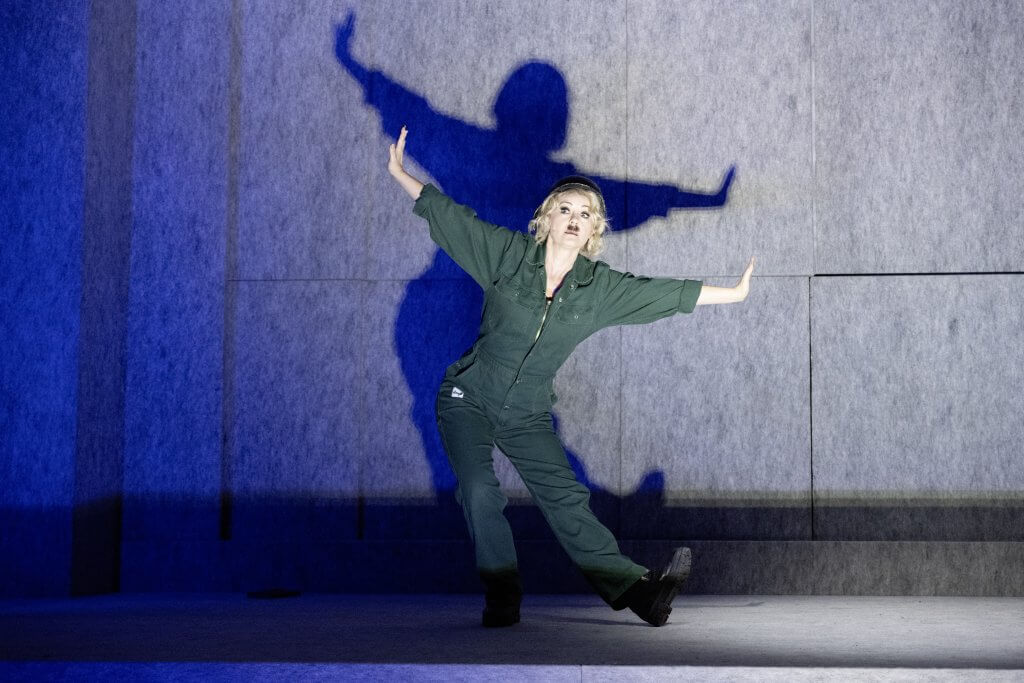

Foto: Paul Herwig in "Fremder als der Mond" am Berliner Ensemble © JR Berliner Ensemble

Text:Michael Laages, am 27. August 2023

Mit keinem anderen Theater ist der Dichter Bertolt Brecht enger verbunden als mit dem Berliner Ensemble. Der heutige Intendant Oliver Reese hat nun Gedichte und Lieder von Brecht zu einem bemerkenswerten Abend zusammengestellt, die einen frischen Blick auf den prägenden Theatermenschen Brecht ermöglichen.

Auswärts und in Edinburgh punktet das Berliner Ensemble aktuell mit Barrie Koskys jüngster Fassung der „Dreigroschenoper“. Derweil hat das Haus, das Bertolt Brecht im früheren „Theater am Schiffbauerdamm“ begründet hatte und 1928 Uraufführungsort des Klassikers unter Brechts Klassikern war, die neue Spielzeit mit einer Inszenierung eröffnet, die auf den ersten Blick extrem nach Routine schmeckt: einer vom Intendanten Oliver Reese inszenierten Zusammenstellung von Brechts Texten zur Musik vieler Begleiter auf Brechts Theaterweg: vom ganz frühen Franz S. Bruinier über Kurt Weill bis zu Hanns Eisler und Paul Dessau; auch Kompositionen vom musikalischen Leiter Adam Benzwi, Brecht selber, Grigori Schneerson, Mathias Schramm und Franz Wittenbrink sind dazu gemischt. Und überraschenderweise ist das mehr als die Erfüllung einer Pflichtaufgabe.

Besondere Persönlichkeiten auf der Bühne

Das liegt natürlich an zwei besonderen Schauspiel-Persönlichkeiten – Katharina Mehrling und Paul Herwig. Sie teilen sich die lyrischen wie literarischen Texte und werden (Herwig naturgemäß etwa mehr als Mehrling) zu „alter ego“-Figuren, die Brechts Gedanken durch zwei Stunden tragen, Poesie und Politik, Kampfeslust und Verzweiflung. Im Finale stellen sie (mit Weills „Mahagonny“-Musik) fest, dass der Welt nicht zu helfen war, und wohl nie zu helfen sein wird.

Dann macht sich Herwigs Brecht im Krankenkittel zum Sterben bereit und ordnet letzte Dinge, etwa die Aufschrift für den Grabstein und den Ablauf der Beerdigung, bevor am 14. August vor 67 Jahren Brechts immer kränkelndes Herz endgültig zu schlagen aufhört. Derweil singt Mehrling dazu (mit Hanns Eislers „Lied der Nana“ aus dem Stück um „Die Rundköpfe und die Spitzköpfe“), das gottseidank doch alles schnell vorüber geht … Aber Reeses Gang durch Brechts literarisches Leben, montiert vom Dramaturgen Lucien Strauch, will nur bedingt ein Lebensbericht in Texten sein.

Getragen wird der Abend von den Persönlichkeiten Katharine Mehrling und Paul Herwig. Foto: JR Berliner Ensemble

Ein Dichter auf der Flucht

Tatsächlich stiften drei Epochen den groben historischen Rahmen. Zu Beginn driftet der Abend durch die frühen Jahre, mit innovativer und stilbildender Lyrik und mit dem theatralischen Exzess um den hemmungslosen Mensch-Gott namens „Baal“ bis hin zum Durchbruch Ende der 20er-Jahre, als die immergrüne „Dreigroschenoper“ entsteht und gleich darauf die ambitioniertere Oper über „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. Wie charakterisiert Brecht sich selbst in dieser Zeit? Klare Sache: „Rein. Sachlich. Böse“.

Dann folgen die Jahre des Exils in Dänemark, Schweden und Finnland, schließlich der letzte Fluchtweg, der über Russland in die USA führt. Von dort bekommt der Abend den Titel – „Fremder als der Mond“. So schreibt Brecht, sei ihm dieses Land geblieben. Alles, jeder und jede sei ihm käuflich und verkäuflich vorgekommen, ganz als würden immer Preisschilder hängen an Menschen und Dingen. Welt war hier Ware für ihn, sonst nichts.

Im dritten, dem kürzesten Abschnitt kehrt Brecht zurück. Über die Schweiz kommt er in ein Land, das nicht mehr ist, was es war, und in eine Stadt, die physisch und psychisch in Trümmern liegt. Immerhin wählt er den Osten Berlins als neues Domizil, nicht den Westen, dessen Ämter voll sind von alten, nur oberflächlich gewendeten Nazis. Aber Glück war halt auch im neuen Deutschland nicht mehr zu finden – die Kräche mit der Polit-Elite der jungen DDR spart der Abend aus, zeigt den Dichter lieber in wachsender Vereinsamung mit Blick auf den See vor dem Fenster des Hauses in Buckow.

Die Inszenierung von BE-Chef Oliver Reese erzählt aus dem ganzen Leben von Bertolt Brecht. Foto: JR Berliner Ensemble.

Das Berliner Theater von seinen besten Seiten

Vielleicht kommt ein Abend wie dieser zur rechten Zeit: Brechts literarische Kraft ist schon ziemlich weit weg für Menschen von heute. Vieles wirkt für viele womöglich wie neu. Und tatsächlich hat sich das Team vom „Berliner Ensemble“ das Ziel gesetzt, Texte und Musik sozusagen durchsichtig werden zu lassen – immer wieder öffnet sich das Grau von Hansjörg Hartungs Bühne aus verschiebbaren Segmenten neu für optische, oft von Videos unterstützte Optionen: die Großstadt zunächst, die Pflaumenbäume der unvergleichlichen „Erinnerung an die Marie A.“ oder das dunkle Geviert für Eislers Ballade um Marie Sanders, die Juden liebt und dafür geschunden und geschoren wird.

Gelegentlich geht das Dekor direkt über in die Szenerie – wenn Mehrling Brecht zunächst zitiert, wie Brecht einen kurzen Film des von ihm verehrten Charlie Chaplin analysiert, um dann mit angeklebten Chaplin- und eben auch Hitler-Bärtchen überleiten in einen der kraftvollen Songs aus dem Exil-Stück „Schwejk im Zweiten Weltkrieg“. Der Effekt ist beachtlich. Und während sich an das Stück lange niemand herangewagt hat, funkeln in der Mischung die Eisler-Songs nun ziemlich feurig. Fast alle singt im Stück ja Frau Kopecka, die Wirtin vom „Kelch“ in Prag – in den Interpretationen der „BE“-Legende Gisela May sind sie in Erinnerung geblieben.

Einmal wird die Bühne völlig aufgerissen, leer ist sie bis zur Brandmauer. Mehrling singt im leeren Raum das berühmte Lied der Mutter Courage. Darüber geblendet flimmert die Aufzeichnung, die das Fernsehen der DDR von der genauso berühmten Inszenierung erstellte. Effekte wie dieser funktionieren halt nur hier, am Schiffbauerdamm. Oliver Reese präsentiert den guten Geist des eigenen Hauses von vielen allerbesten Seiten – wenn etwa Herwig die mitreißend traurige Geschichte vom „Kinderkreuzzug 1939“ erzählt. Oder wenn er in „Oh Fallada die Du hangest“ ein Pferd klagen lässt, das auf der Frankfurter Allee zusammenbricht – und in Windeseile von den hungrigen Bürgerinnen und Bürgern filettiert und skelettiert wird. Warum verrohen Menschen über jedes zivile Maß hinaus? Die Frage ist ja brandaktuell, auch wenn kein Hunger herrscht.

Musikalisch gestaltet wird der Abend von Adam Benzwi. Foto: JR Berliner Ensemble

Einladung zu mehr Brecht-Theater

Natürlich fehlt unendlich viel, etwa die Reflektion über Brecht als Mann und Frauenverbraucher. Aber immerhin ist Brecht an diesem Abend ein immer berühmter werdender Dichter, der zugleich das immerzu wachsende Maß der eigenen Wirkungslosigkeit empfindet. Der Rückzug in die Abgeschiedenheit der Buckower Elegien ist Teil dieses Empfindens – wie sehr er in den allerletzten Jahren auch in der Arbeit kämpfte um sein „Berliner Ensemble“. Dem „BE“-Team jetzt, also Reese und Benzwi, Bühnenbildner Hartung und Kostümgestalterin Elina Schnizler sowie natürlich vor allem Mehrling und Herwig, gelingt so etwas wie eine Beschwörung. Und der Umgang mit diesem Geist, diesem Brecht war, ist und bleibt fruchtbar.

Und da ja mittlerweile der Umgang mit den Verwalterinnen des Erbes überaus angenehm und produktiv sein kann für alle, die es ernst meinen, ist der kleine Abend auch eine große Aufforderung: diesen Stückeschreiber wieder ins Visier zu nehmen und seine Stücke zu inszenieren, mit neuem Blick von heute. Nebe-an in Berlin hat etwa das Gefangenentheater „auf-Bruch“ schon mal vorgelegt – und gerade die rabiate Farce um den Gangster „Arturo Ui“ inszeniert.

Jeder neue Versuch lohnt: mit dem alten Brecht.