Lessingtage am Thalia Theater

Foto: Die 12. Lessingtage starten heute am Thalia in Hamburg © Thalia Theater Hamburg Text:Jens Fischer, am 31. Januar 2021

Seit dem 21. Januar begleiten wir hier die 12. Lessingtage am Thalia Theater in Hamburg:

31.1.2021: „Nora” aus Budapest

Theaterinszenierungen als Beiträge zu aktuellen politischen Diskursen sollten Kernkompetenz der Lessingtage sein, waren aber bisher Mangelware. Mit dem ungarischen Beitrag könnte sich das radikal ändern. Denn wie sollte man dort Kunst machen, ohne zu reflektieren, dass mit der Viktor-Orbán-Partei Fidesz eine autokratische Politik gewählt wurde, die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie Kunst- und Pressefreiheit aushöhlt. Eine geistig-moralische Wende hin zu nationalkonservativen Werten steht auf der Agenda. Das müsste doch kreativer Humus für Kulturschaffende sein.

Und so scheint es konsequent, dass die Lessingtage eine Inszenierung von Kriszta Székely zeigen, die sie für das Katona József Színház als frische Absolventin der Budapester Hochschule für Theater- und Filmkunst erarbeitet hat, einem Widerstandsort des Kulturkampfes. Deswegen hatten Orban & Co. die Hochschule einer regierungsnahen Stiftung untergeordnet und die Leitung gegen regierungsfreundliches Personal ausgetauscht, woraufhin Studierende das Universitätsgebäude besetzten und es weltweit Kritik hagelte.

Vor diesem Hintergrund, so dachte ich, wird die zur internationalen Präsentation ausgewählte Arbeit die ästhetisch avancierte und sozialkritisch relevante, damit also essenzielle Bedeutung der Theaterkultur in Budapest aufzeigen. Und da es sich um die Ibsen-Adaption „Nóra – karácsony Helmeréknél“ handelt, so dachte ich weiter, wird anhand der Emanzipationsgeschichte wahrscheinlich erzählt, dass sich die ungarische Gesellschaft verändert und wie sich das im Familienleben spiegelt. Wie das Private politisch wird – oder umgekehrt.

Und dann das. Die „Nóra“-Produktion ist mehr als vier Jahre alt. Der Text wurde zwar, sofern die Untertitelung den Wortlaut wiedergibt, großenteils neu geschrieben, aber nur im Tonfall modernisiert. Auch die alltagsbiederen Kostüme und die heimelig verlogene Weihnachtsabendatmosphäre verorten die Aufführung in einem diffusen Hier und Heute. Das Ensemble agiert dezent überemotionalisiert, inszenatorisch betont wird aber lediglich, dass Nora sich den Wünschen, Begierden und Meinungen ihres Gatten unterordnet wie eine fremdbestimmte Puppe. Dahingelächelte Mimikry als Überlebenstechnik. Befreit von der Anwesenheit ihres Mannes Helmer ist Nora in amourösen Ausflügen und genervten Ausführungen eine Frau, die ihr Unglücklichsein nicht vertuscht. Liebe, Nähe, Aufmerksamkeit, Unterstützung, Gleichberechtigung – sie vermisst alles, was Partnerschaft auszeichnet.

Dafür erlebt sie ständig alleinverantwortlich den Stress, für Kinder, Küche und die Karriere ihres Mannes da zu sein. Als sich die Lebenslüge dieser Ehe offenbart, erweckt Helmer expressiv seine egoistisch empathiefreie Natur zur Kenntlichkeit. So dass Nora vor lauter Wut den Mut gewinnt, ihn und die Leere der fiktiven Familienidylle zu verlassen. Zwei Leben in Trümmern nach 14 Jahren Ehe. Dieses traditionelle Erzählen von traditionellen Eheproblemen scheint inhaltlich so zeit- wie künstlerisch belanglos. Es ist eben nur eine Abrechnung mit Helmer als feigem Macho-Mann, nicht beispielsweise mit dem reaktionären Familienbild und den erzreaktionären Geschlechterrollen-Identitäten, die in Aussagen der Fidesz-Partei ihren Platz finden. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Fehler, mit Erwartungshaltungen in einen Theaterabend zu gehen …

30.1.2021: „DER HIMMEL IST KEINE KULISSE”

Wie sympathisch ist das denn! Nach recht aufwändigen Produktionen verweigern die Lessingtage mit der am Lausanner Theatre de Vidy entwickelten Performance „Il cielo non è un fondale“ (Der Himmel ist keine Kulisse) von Daria Deflorian und Antonio Tagliarini mal die üppige Inszenierung einer Fiktion, um einen nüchternen, um nicht zu sagen puren Zugang zum Theater zu präsentieren.

Feierabendlich nachlässige Kostüme, ein fast leerer Bühnenraum und die ihn mal erweiternde, mal verengende Rückwand sind in Grau-Schwarz gehalten, nur ein strahlend weißer Radiator heischt Aufmerksamkeit. Das Autorentheaterduo, Schauspieler Francesco Alberici sowie Sängerin Monica Demuru nehmen eine Traumerzählung und einen Liedvortrag als Ausgangspunkt, um mit Erzählungen über sich selbst etwas von der Welt zu verstehen, der mit der Abenteuerei des Flanierens begegnet wurde. Die Grenzen zwischen den Gewohn- wie auch Gewissheiten in der privaten Realität und all den Fremden in der Realität da draußen gilt es für einen osmotischen Ausgleich zu durchlöchern. Wie das funktioniert? Für Deflorian und Tagliarini ist die Antwort klar: Indem man sich nicht wichtiger nimmt als andere Menschen. Damit verweisen die Theatermacher auch auf die Grundsituation des Theaters, die vierte Wand durchbrechen zu müssen, um das, was vor den Toren der Kunst passiert, auf der Bühne nicht nur repräsentieren, sondern mit dem Denken, Fühlen, Fantasieren, Wahrnehmen des Publikums verbinden zu können. Wie das funktioniert? Für Deflorian und Tagliarini ist auch da die Antwort klar: Indem das Theater sich nicht wichtiger nimmt als das, worüber es erzählt. Nicht das Besondere, sondern das Alltägliche ist als wertvoll zu erfahren.

Daria Deflorian hat ihren großen Moment, wenn sie von der Sisyphos-Arbeit gegen Kabelsalat, Spinnen und Staub in ihrer Wohnung berichtet, auch von Angst – und dass sie seit zehn Jahren ihr Leben mit einem Radiator teilt. Vor ihm trinkt sie Bier, schmaust Käse, verschlingt Weltliteratur. Er ist der Mittelpunkt des Daseins, Wärmespender, Speiseecke, Denkort, Rückenstütze, Schlafplatz und ein Symbol für Zuhause, also Geborgenheit. Laut dem Regieduo ist das einzige Requisit auch als Plädoyer zu verstehen „für ein offenes Herz, Wärme und geistige Innerlichkeit, die den menschlichen Wert der städtischen Realität ausmachen.“ So gestimmt, führt Deflorian aus, schlendere sie gern abends, kurz vorm Ersticken in der radiatorischen Wohlfühleinsamkeit, in den Supermarkt um die Ecke. Jedes Mal fühle sie sich dort kurz vor Ladenschluss besser als daheim, beobachte die Kunden und die Kassiererin, sei plötzlich nicht mehr nur selbstversponnen allein mit sich, sondern jemand wie alle anderen. Sie empfindet sich aufgehoben – lässt sich auf der Bühne fallen und wird von einem Kollegen, wohl Repräsentant der idealisierten urbanen Realität, aufgefangen.

Autobiografisch seien die Geschichten, heißt es. Wir erfahren vom Zusammentreffen mit einem Rosenverkäufer, Hilfskoch, Obdachlosen, einer Kellnerin – flüchtige Begegnungen, in denen laut dem Regieduo die Gespenster „eines nackten Lebens, aus dem wir herauszukommen glaubten,“ zu entdecken sind. Gleichzeitig funkelt darin die Sehnsucht, in andere subjektive Welten hineinzuschauen. Leitmotivisch eingespielt wird Giovanni Truppis Song „La Domenica“, der das „Wild thing“-Riff klaut und die „Ich weiß, dass ich nichts weiß“-Ratlosigkeit in Poplyrics verpackt. Tragikomische Weisheiten kommen zu Gehör – „ein ängstlicher Mann bekommt nie eine schöne Frau ins Bett“ – und melancholisch wird angemerkt, dass man doch immer dieselben Fehler mache und aus seinem Wirklichkeitskokon nicht herauskomme, also gleich liegenbleiben und nix tun könne.

In unaufgeregter Selbstverständlichkeit redet das Darstellerquartett seiner selbst mit vielen, sehr vielen Worten, den grundlegend reflektierenden und auch den ab-, aus- oder umherschweifenden. So sind nicht Italienisch-Versteher vor allem mit dem Lesen von Untertiteln beschäftigt, können sich kaum einlassen auf die Atmosphäre dieses beeindruckend bescheidenen, zutiefst menschenfreundlichen, elementaren Theaterabends.

28.1.2021: „Una [Eine Frau]” von Raquel Cors

Eva Lyberten hörte im Winter 1998 auf zu existieren. Mit diesem nach Verführung und Freiheit klingenden Künstlernamen wurde Herminia Benito Durante in den 1970er- und 1980er-Jahren zu einem Star der erblühenden Erotik- und Softcore-Industrie in Spanien. Die Katalanin war jung, attraktiv und liebte es, nackt vor Kameras zu spielen. Zu ihrem 40. Geburtstag, 1998, entschied die Künstlerin, diesem Genre „hasta luego“ zu sagen und ihre dort ausgelebte zweite Identität aufzugeben. Aber Eva Lyberten lebt. Wer ihren Namen heute googelt, findet „eva-lyberten-nude“-Videos, mit Überschriften wie „Pornosternchen Eva Lyberten posiert nackt wie ein Lustluder“ werden ihre Fotos und Sextapes im Internet angeboten. Auch die Frau hinter all dem lebt weiter. Inzwischen 62-jährig, reflektiert sie ihre Vergangenheit auf der Bühne des Teatre Lliure in Barcelona, spricht über Pornografie, Altern, Sexualität und Repräsentation. Regisseurin Raquel Cors wollte mit „Una [Eine Frau]“ aber mehr als pures Dokumentartheater.

Erstmal blickt Herminia Benito Durante in ihr Fotoalbum, redet über die Kommunion und wie sie mit 15 Jahren das Elternhaus verließ. Im Madrider Museum Prado hatte sie das Ölgemälde „Adam und Eva“ (1504) von Albrecht Dürer entdeckt, so jung und so nackt seien die beiden, so schön, dachte sie, war beschämt, berührt und inspiriert. Die Idee war geboren, sich selbst als weiblichen Akt in die Kategorie der Kunst erheben. Herrlich natürlich fand sie das und zog sich mit 16 Jahren erstmals vor der Kamera aus. Zu sehen sind Pin-up-Bilder und Filmausschnitte. Die Hauptdarstellerin sagt, sie hatte Spaß daran, verdiente Geld damit, bereut nichts – und bezeichnet sich jetzt als „Opfer“. Wohl Opfer der eigenen Naivität. Denn erst sehr spät entdeckte sie, dass es beim Pornofilmdreh nicht primär um künstlerische Statements zur Befreiung vom sittenstrengen Katholizismus geht. Aber die Analyse fällt auf der Bühne recht dünne aus, dass es nicht Herminia Benito Durante, sondern patriarchale Sichtweisen waren, die Eva Lyberten zu der machten, die sie war.

Dass sie sich als Objekt für den voyeuristischen Blick vieler Männer inszenierte und in den Dienst ihres Masturbationsvergnügens stellte. Während sie nun im reifen Alter nochmal ihre einst ikonografischen Posen nachstellt, die sich auf das ersten Playboy-Cover mit Marilyn Monroe beziehen, fragt die Schauspielerin ratlos, warum sie so zu einem Bild fürs Verlangen anderer werden konnte. Aber so eine richtig knackige feministische Abrechnung ist „Una [Eine Frau]“ nicht, eher ein Abend abgeklärten Unbehagens.

Auch wird daraus kein Metoo-Statement, wenn Herminia Benito Durante von ihrem Erstaunen berichtet, dass es Männer gibt, die kein „No“ von ihr akzeptieren, wenn sie mit Eva Lyberten schlafen wollten – also nicht mit ihr, sondern mit der erotischen Fiktion das Bett teilen. Dort musste sie erstmal viele Porno-Sex-Praktiken verlernen, um ihre eigene Sexualität voll genießen zu können.

Die Dramaturgie des Abends bezieht sich auf den Beckett-Monolog „Das letzte Band“. Ein Mensch erinnert sich mithilfe aufgezeichneter O-Töne seiner Vergangenheit. Für „Una [Eine Frau]“ werden sie aus dem Off eingespielt, laut Angaben der Lessingtage handelt es sich um Aussagen von Zeitgenossinnen Lybertens. So soll eine individuelle Geschichte zu einer kollektiven Erfahrung der 1970er/80er-Jahre erhöht werden, dem Wandel von der Franco-Diktatur zur Demokratie. Eine Zeit des politischen Umbruchs, gesellschaftlichen Aufbruchs und Ausbruchs aus moralischen Konventionen. Mit Lyberten als Symbol. Aber wer nicht so vertraut ist mit spanischer Geschichte wie ich, hätte gern noch mehr erfahren, um die Zusammenhänge zu verstehen.

Was richtig gut funktioniert ist der Live-Dialog mit der Jazz-Saxofonistin Mireia Tejero. Sie untermalt die Aussagen, kommentiert, führt die Gedanken mit Tönen weiter. Denkt sich ihren Teil zur Show mal befreiungshungrig wild improvisierend, mal verstrickt in melancholische Melodien.

Was nach dem Ende der Lyberten-Filmkarriere passierte, wird nur angedeutet. Drogen, Abstürze, alleinerziehende Mutter sind so Stichworte. Dann macht sich die Protagonistin nochmal nackig. Befreit sich in Rückbeziehung auf ihre Rolle von dieser? Vielleicht war das so gemeint. Aber der Emanzipationsgeschichte fehlt einfach der Furor fürs Manifest. Was den zu kurzen Abend allerdings zu einer warmherzigen Begegnung mit einem außergewöhnlichen Menschen macht. Das kann Theater. Derzeit nur online. Aber immerhin.

26.1.2021: Dostojewskijs „Idiot“ in Originalsprache

Gut, dass die Lessingtage die schwedische „Der Idiot“-Inszenierung von Mattias Andersson schon gezeigt und damit in grobe Zügen die Handlung in Erinnerung gebracht haben, denn die zweite im Streaming-Programm befindliche Adaption des Dostojewski-Romans interessiert sich nicht für den Text, nicht für das Nacherzählen und Interpretieren einer komplexen Geschichte oder die Auseinandersetzung mit den dort an- oder aufgerissenen Themen. In Deutschland würde man sagen, aha, das muss wohl eine Arbeit von Ersan Mondtag sein. Das europäisch ausgerichtete Festival aber präsentiert „Идиот“ nach Fjodor Dostojewski aus dem Moskauer Theater der Nationen. Regisseur Maxim Didenko ist dort weniger der Grübler denn der Bilderdompteur. Für seine eigenen visuellen Welten scheint es ziemlich egal, ob nun Prinz Myschkin oder Mickey Mouse im Fokus steht.

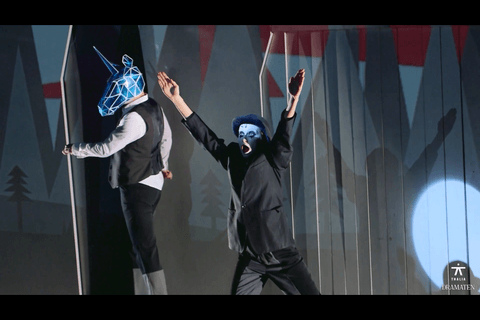

Mit Videokunst und einem mal spannungsvoll aufpeitschen, mal melodramatisch darnieder wallenden Soundtrack wird untermalt, was mit zirzensischem Furor über die Bühne tobt und beispielsweise an der Mime School in Amsterdam oder im Studiengang Physical Theatre an der Essener Folkwang Universität der Künste zu lernen ist – modernes Körpertheater, das klassische Schauspieltechniken beinhaltet wie auch Pantomime, Maskenspiel, Tanz, Akrobatik, Kampfchoreografien mit und ohne Waffen.

Didenko nutzt all das, vor allem aber das Clownsspiel – nicht nur für den heiligen Narren Myschkin. Fahl weiß geschminkt sind die Darsteller, statt Dialogen entfleuchen ihren Mündern so Minions-Piepstöne, mal intoniert jemand auch ein gar wehmütiges Lied, rappt einen Traum oder hält ein Kurzreferat über den russischen Liberalismus.

Myschkin ist in der Gestalt von Ingeborga Dapkunaite der traurig leidende Clown, tritt mit aufgerissenem Entsetzensmund sowie melancholisch strahlenden Augen auf und wirkt ständig in wuselige Versuche des Gutseins und Glücklichwerdens verstrickt. Gegenspieler Rogozhin (Evgeny Tkachuk) ist mit roter Weste der hitzig böse Clown, häufig gewalttätig. Beide kämpfen, nur dieses Handlungsfragment wird kenntlich, auf ihre Art um Nastassya (Roman Shalyapin), die kein Clown, nur ein hilfloses Objekt der Begierde Rogozhins und der mariamagdalenischen Verehrung Myschkins ist. Versteckt im Bärenfellmantel und unter einer Langhaarperücke kommt sie auf die Bühne, wird angehimmelt, angetatscht, verfolgt, ausgezogen – und nach 90 Minuten Dostojewski-gemäß erdolcht. Sie steht dann aber mit Einhornmaske wieder auf. Eine neue Chance für die wahre Liebe?

Alle Akteure agieren wie Puppen eines Maschinentheaters. Der Bewegungskanon bedient sich nicht nur bei den verträumten Pierrots und derben Harlekins dieser Welt, er prunkt auch mit geheimnisvollen Expressionismus-Gesten und macht sich für die Slapstick-Szenen die Tragikomik eines Buster Keaton und Charlie Chaplin zu eigen. Die Inszenierung wirkt wie eine Volkstheater-Version von Robert Wilsons abgezirkelten Bühnen-Exerzitien. Didenkos Symbolik ist dann auch eher ironisch denn weihevoll. Beispielsweise kommt durch Rogozhin ein rotes Band ins Spiel, Nastassya bindet sich das eine Ende wie einen Ehering um den Finger, woraufhin Myschkin mit dem anderen Ende Selbstmord durch Erhängen spielt, schon beginnt die Angebetete alle noch verfügbaren Bandmeter an sich zu reißen und schamvoll ihren Kopf einzuwickeln – während zur Aufheiterung ein Liebespfeil durch Bild segelt.

Beeindruckend sind die Projektionen auf der Drehbühnentrennwand, deren Fenster und Türen wie Sargdeckel designt sind. Mal fließen dort Blutlachen, mal wehen Herzchen vorüber, Knochen, Sektkelche, Messer und Sterne tanzen herum, Vögel kreiseln – und ganz besonders reizvoll anzuschauen ist, wie die Abstraktion der sowjetischen Avantgarde des letzten Jahrhunderts neu erfunden wird und ihre geometrischen Formen in kräftig klaren Farben in Bewegung geraten.

Die Aufführung macht zwar immer wieder rätseln, in welcher Szene des Romans man sich gerade befindet. Mit der kühl schillernden Ästhetik kann Didenko den Figuren und Diskursen der fiebrigen Vorlage keinen Mehrwert hinzugewinnen. Aber die dynamischen Abläufe dieser rastlos vitalen Show bringen die Verhältnisse einer Dreiecksbeziehung zum Tanzen und haben betörende Schauwerte wie noch keine Produktion der Lessingtage. Der Moskauer „Idiot“ ist ein echter Hingucker.

26.1.2021: „Così è (se vi pare)“ von Luigi Pirandello

Nun also Italien bei den Lessingtagen, Teatro Stabile Torino, und ein Klassiker der tragikomischen Wahrheitssuche: Filippo Dini inszeniert „Così è (se vi pare)“ von Luigi Pirandello.

Halb gemalt, halb gebaut ziert das gruftige Wohnzimmer einer feudal modernden Villa die Bühne, sie wirkt wie ein Gefängnis, die weiß livrierten Bediensteten lassen an Pfleger einer Psychiatrie denken. Anfangs benimmt sich die dort hausende großbürgerliche Gesellschaft noch normal in ihren retroschicken Kostümen, also reichlich blasiert quatscht sie rasend drauflos. Denn eine unterprivilegierte Familie, die ins Städtchen gezogen ist, provoziert die dort herrschende illusionierte Sicherheit geistiger Leere. Diskutiert wird, ob Herr Ponza mit Frau Frolas Tochter zusammenlebt, obwohl diese noch niemand gesehen hat.

Vielleicht versteckt Ponza seine Gattin auch, um der Schwiegermutter den Schock zu ersparen, sich an den Tod ihrer Tochter, seiner ersten Frau, zu erinnern? Oder handelt es sich um Ponzas erste Gattin, die er mit einer anderen Frau verwechselt? Sind die jungen Frauen pure Erfindung? Mordopfer? Nichts ist sicher? Oder hat alles seine eigene Logik? Ponza und Frola beschuldigen sich jedenfalls gegenseitig des Wahnsinns. Die einheimischen Snobs addieren keifend und gackernd reichlich weitere Vermutungen, feiern Klatsch und Tratsch als sadistisches Vergnügen am Eindringen in das Leben anderer. Die so fein tuenden Damen und Herren werden geradezu fanatisch in ihrem Wunsch, das Geheimnis der Kleinbürger kennen, besitzen zu wollen, ohne von ihm betroffen zu sein – um so von den eigenen Abgründen ablenken und sich im kuscheligen Besitz der Wahrheit dummdösig wohlfühlen zu können. Aber sie ist nur in unvereinbaren Versionen voller Rätsel verfügbar. Das widerspricht der in religiösen Vorstellungswelten geprägten Idee von der einen, absoluten Wahrheit.

Wie im Krimi muss nun ein investigativer Kommissar oder Priester ermitteln, wie denn alles wirklich war und ist. Dini potenziert derweil die Verwirrung in der Rolle des Außenseiters Lamberto Laudisi, ein diabolischer Zweifler, der mit immer neuen Möglichkeiten der Wahrheit aufwartet, sie überall und damit nirgends verortet. Woraufhin die Villenbewohner noch nervöser, geradezu hysterisch werden. Die parodistische Sicht auf die engstirnig neugierigen Provinzbürger, die Dini „Inquisitoren“ nennt, wird ins Groteske zugespitzt. Schließlich soll gezeigt werden, nicht Herr Ponza oder Frau Frola sind verrückt, sondern die bourgeoisen Snobs. Sie erleben einen fortschreitenden nervlichen und schließlich geradezu mentalen Zusammenbruch, als eine Frau auftritt und behauptet, sowohl Ponzas Gattin wie auch Frolas Tochter zu sein. Sie selbst sei also niemand – nur immer das, wofür man sie halte. „So spricht die Wahrheit“, resümiert Dini mit philosophischer Freude an der relativistischen Sicht des Soseins der Dinge, das bestenfalls subjektiv wahrhaftig, nie objektiv wahr sein kann.

Das ist konsequent entwickelt, weil sich die Inszenierung präzise auf die Melodramatik der Komödie (des Großbürgertums) und Tragödie (des kleinbürgerlichen Trios) einlässt. Das Geschehen wird dabei gekonnt in eine surreale Atmosphäre getaucht. Die Darstellenden machen ausschließlich sehr große Freude. Letztlich ist „Così è (se vi pare)“ eine brillant konventionelle Inszenierung.

24.1.2021: „Antigone” vom Toneelhuis in Antwerpen

Wenn die Vielfalt des europäischen Theatermachens gezeigt werden soll, gehört Guy Cassiers vom Antwerpener Toneelhuis natürlich dazu. Einfühlungsvermögen in Außenseiterpositionen gelingen ihm häufig mit epischen Texten, die er in multimedialen Hightech-Inszenierungen präsentiert. Er ist der Grafik-Designer unter den Regisseuren der diesjährigen Lessingtage. Mit „Antigone in Molenbeek / Tiresias“ präsentiert Cassiers ein Diptychon antiker Klassiker, die von Stefan Hertmans und Kate Tempest neu formuliert und in aktuelle Diskurse hineinpoetisiert wurden.

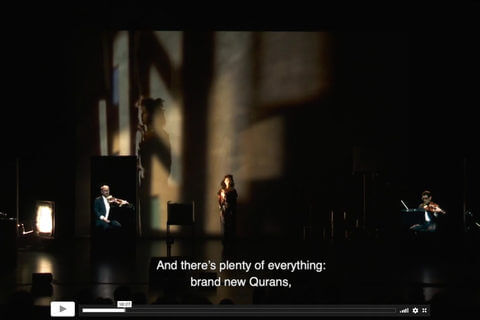

Da ist sprachlich sicherlich eine komplexe Freude. Funktioniert mit reichlich Erzähl- und stark zurückgenommener Schauspielkunst live auf die Bühne vielleicht auch prima. Obwohl der Abend extrem textlastig ist, eben aus zwei Monologen besteht. Aber es wird halt Niederländisch gesprochen, was die meisten Europäer nicht so gut verstehen – und deswegen müssen endlos Untertitel eingeblendet werden, die den gesprochenen Worten hinterherrasen und dem mitlesen wollenden Zuschauer kaum Zeit geben, mal auf die Darstellerinnen und ihre minimalen Bühnenaktionen zu gucken. Auf Englisch wäre diese Produktion sicherlich ein ideales Produkt zur Verwertung im internationalen Festivalreigen. Denn sie sieht schick modern aus, wirkt schlau gemacht und behauptet politische Relevanz.

Die Antigone in Hertmans‘ Text ist eine Jurastudentin (Ikram Aouland) aus dem Brüsseler Stadtteil Molenbeek, bekannt als Terroristen-Hotspot der Pariser Anschläge des Jahres 2015. Von dort brach Antigones Bruder einst auf, wurde radikalisierter Moslem und ging als Selbstmordattentäter für seinen religiösen Wahn irgendwo in die Luft, um möglichst viele Menschen mit in den Tod zu reißen. Antigone macht anschließend, was Antigone seit fast 2.500 Jahre auf Theaterbühnen machen muss: den unveräußerlichen Wert jeder menschlichen Person und damit die vom Staat verweigerte Beerdigung ihres einst geliebten Bruders einklagen. Von ihm, nicht von einem Terroristen, will sie sich würdevoll verabschieden. „Ich kenne nur das Gesetz, das ich fühle”, sagt sie und meint wie bei Sophokles das alte Recht der Familie, jedem den letzten Respekt erweisen zu dürfen. Dieses Recht gelte aber nicht vor einem belgischen Gericht, wird Antigone zurechtgewiesen, die Grabstätte dürfe keine Pilgerstätte für Dschihadisten werden.

Ferdinand von Schirach hätte daraus wohl ein apartes Gerichtsdrama basteln können. Wenn heutigen Terroristen oder auch Selbstmördern das würdevolle Begräbnis verweigert wird, bedeutet das auch, so könnte aufgeklärt werden, man wolle den Täter und seine Tat verdrängen – ausgrenzen. Der ist kein Muslim, Christ, Staatsbürger, Mensch. Auch Antigone fühlt sich zunehmend isoliert, erzählt von Rassismus, kaltherzigen Staatsorganen und wird weggesperrt nach dem versuchten Diebstahl der brüderlichen Leibesfetzen aus der Forensik. Mit stiller Leidenschaft und im Sprachrhythmus tanzender Gestik vereinsamt diese Antigone vollends. Wobei Hertmans ihr grundsätzliches Thema nie diskutiert, sondern Antigone stets maßlos Recht gibt im Kampf Individuum versus Mehrheitsgesellschaft. Den Cassiers designt.

Der Einsatz von Live-Video bedeutet in diesem Fall, dass ständig das Antlitz der Schauspielerin auf Leinwänden, Glasflächen oder einem Bottich voller Kunstschnee zu sehen ist, ohne Mehrwert. Der Einsatz von Musik bedeutet in digitalen Zeiten eben nicht, dass live gespielt wird, sondern vier Streicher per Videozuspielung zu erleben sind. So sorgt das Danel Quartett nicht nur für tiefgründige Stimmungsmalerei, sondern geht mit Dmitri Schostakowitsch‘ Streichquartett Nr. 15 bis an die Grenzen der Musik und darüber hinaus – wie auch Antigone mit ihrem Widerstand Grenzen überschreitet. Aber die kühle Perfektion dieser Kunstinstallation lässt einen ziemlich kalt.

Noch kälter wird’s bei „Tiresias“. Es ist unmöglich, die Untertitel des einschläfernd sanften Sprachflusses zu verfolgen. Zu versponnen ist der Text über die Identität des vom Jungen zur Frau zum alten Mann verwandelten Protagonisten, der sich in die Genderdebatte verstrickt, aber auch Drachen beim Sex zuschaut. Wenn ich das im Ansatz richtig verstanden habe. Warum die Schauspielerin Katelijne Damen ausgiebig in eine Kamera statt zum Publikum spricht, vermittelt sich nicht. Auch all die Spielereien mit einem Overhead-Projektor des Computerzeitalters sind hübsch anzusehen, helfen bei der Wer-bin-ich-Frage aber in keinster Weise. Der Text erstickt im Ästhetizismus der Regie.

23.1.2021: „Der Idiot“ vom Nationaltheater Stockholm

Gibt es ein paneuropäisches Theater oder nationale, regionale Ausprägungen? Zum Beispiel in Schweden? Dort wird politisch und im Umgang mit Corona ja bereits vieles anders gemacht als in den übrigen Länder Europas. Auch im Stockholmer Nationaltheater Dramaten? Mattias Anderssons dort herausgebrachte Adaption des Dostojewski-Romans „Der Idiot“ erweist sich beim Lessingtage-Stream erstmal als präzise aktualisierte Auseinandersetzung mit dem Stoff. Der Fokus liegt weniger auf der brennenden christlichen Liebesbotschaft oder dem Ringen um Gott, grundsätzlich debattiert wird die Güte des melancholisch wohlmeinend lächelnden Protagonisten, Prinz Myschkin. Er wirkt auf der Bühne als Provokation für die immer ärmer werdenden Armen, die um soziale Mindeststandards kämpfen, wie auch für die immer reicher werdenden Reichen und das missmutige Bürgertum, hat es sich doch gelangweilt abgeschottet in eine Die-Welt-ist-schlecht-Sicht. Selig gutsein passt da nicht ins Konzept.

Geradezu dokumentarisch überschreibt Andersson die Roman-Vorlage mit Stimmen unserer Zeit. Asyl ersehnende Geflüchtete, das skandinavische Hartz-IV-Prekariat bis hin zu einer schnöseligen Unternehmerfamilie – es kommt ein großes Spektrum auseinanderdriftender Lebensbereiche zu Wort. So leicht, so selbstverständlich, so genau wirkt das alles.

Das gesamte Ensemble ist stets anwesend, beobachtet das Geschehen und wartet auf Stichworte, wie es aus Inszenierungen von Jürgen Gosch bekannt ist. Beeindruckend agieren die Schauspieler, von denen wir in Deutschaland viele aus Schwedenkrimis kennen. Auf der Bühne herrschen auch die Gebote des Psychorealismus, werden aber mit ungleich höherer Intensität und Differenziertheit interpretiert – von der alltagsöden Beiläufigkeit bis hinein in den Exzess von Beziehungsgewalt und Kindesmissbrauch. Wie die Diskussion an und über die Rampe flutet, direkt ins Publikum gesprochen wird, ist schon außergewöhnlich. Mit den Nahaufnahmen in der abgefilmten Version funktioniert das ebenfalls sehr gut.

Nur die Überdeutlichkeit wirkt auf deutsche Stadttheatergucker ungewöhnlich. Wie Regisseur Andersson die Figuren als beispielhaft für die Thesen seines Bühnendiskurses stilisiert und wie plakativ er die Szenen zur Darlegung der unterschiedlichen Perspektiven ausarbeitet, das erinnert an die häufig recht pädagogisch argumentierende schwedische Filmkunst.

Wobei die Moral von „Der Idiot“ durchaus offen ist. Die Gut- und Großherzigkeit des verhuschten, Slapstick-ungeschickten Myschkin wird von den steinherzigen Menschen, denen er begegnet, aus diversen Gründen angezweifelt, seine altruistische Freundlichkeit ausgenutzt und er als großer Naivling verlacht. Aber Myschkin wird auch angehimmelt und zum Vorbild genommen. All das, was einem heutzutage mal wieder Kurzurlaub auf Erden machenden Jesus wohl auch passieren würde.

Mit dem Argument, wer großzügiger Wohltäter sei, müsse erstmal das Geld und die Zeit und die Muße dafür haben, es sich also leisten können, wird gegen Myschkin opponiert. Nicht absichtslos gut in seiner Hilfsbereitschaft und seinem sanften Verständnis für jedermann sei er, all das nur Ausdruck einer privilegierten Lebenssituation. Nur eitle Selbstinszenierung aus dem Schuldgefühl heraus, durch Erbschaft reich geworden zu sein? Eben wollte sich das Stückpersonal noch mit Myschkin schmücken, ihn integrieren, adoptieren, sich an ihm wärmen, nun fühlt sich die Egoisten-Clique bloßgestellt, obwohl die eigene charakterliche Niederträchtigkeit längst entlarvt ist. So rücken alle vom fragwürdig gewordenen Helden ab, der verzweifelt fragt: „Könnt ihr nicht zueinander sein!“ Können sie nicht. Hopfen und Malz ist verloren bei den Erwachsenen, könnte das heißen. Schließlich stürmen Kinderstatisten aus dem Schein ihrer Handydisplays sowie unter Kopfhörern hervor und gruppieren sich um Myschkin wie Jünger. Ist das Projekt, ein guter Mensch zu werden, dank der Jugend noch nicht verloren? Oder gönnt sich Andersson einen ironischen Seitenhieb auf Erlöserfantasien? Die Inszenierung jedenfalls ist offenherzig überzeugend.

22.1.2021: Der Film „Voices of Europe”

„Stories from Europe“ wollen die Lessingtage 2021 erzählen. „Gerade in dieser Zeit, in der die Grenzen geschlossen und wir physisch so immobil sind, wie schon lange nicht mehr, ist die Konfrontation mit ganz anderen Ästhetiken und Theatersprachen eine bereichernde Erfahrung und ein wichtiges Zeichen“, hatte Dramaturgin Nora Hertlein vorab gesagt. Zum Eingrooven angekündigt sind „Stimmen von wichtigen Künstlerinnen und Künstlern aus Europa, die Einblicke in ihre zukunftsweisende Arbeit und ihre Visionen zur Bedeutung der Kunst in einer kommenden Gesellschaft geben“. Zusammengefasst werden soll all das im Film „Voices of Europe“ im Abendprogramm des Streaming-Festivals.

Ein Dramaturginnenteam des Thalias hat hierzu ein paar Fragen an prominente Theaterregisseure geschickt. Die sitzen nun in sterilen Designer-Büros, vor geliebten Bildern oder überquellenden Regalen und reden zumeist skeptisch strahlend in die Webcams ihrer Laptops oder Smartphones. Nur Simon McBurney steht im Eingang seiner Hütte in Gloucestershire, zeigt uns die Felder vor der Haustür und zitiert tiefenentspannt Blaise Pascal: „Wir greifen der Zukunft vor, als käme sie zu langsam und als wollten wir ihr Eintreten beschleunigen, oder wir rufen uns die Vergangenheit zurück, als wollten wir sie festhalten, da sie zu schnell vorübereilte, wir sind so unklug, dass wir in Zeiten umherirren, die nicht die unsrigen sind, und nicht an die einzige denken, die uns gehört, und wir sind so eitel, dass wir an jene denken, die nichts sind, und uns unüberlegt der einzigen entziehen, die weiterbesteht. Das kommt daher, weil die Gegenwart uns gewöhnlich verletzt.“

Das zeigt der Gesichtsausdruck des Berliner Schaubühnen-Chefs Thomas Ostermeier. Angesichts der prekären Situation soloselbstständiger Künstler fordert er geistesgegenwärtig das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Für die Zukunft fordert er, verfilmte Theaterinszenierungen müssten das technische Niveau von Netflix-Serien haben. Aber sollten nicht vielleicht auch mal Netflix-Serien das inhaltliche Niveau eines Textes von sagen wir mal Elfriede Jelinek haben – oder die ästhetische Kühnheit früher Castorf-Inszenierungen?

Was auf den Bühnen gerade so geht? In London seien alle großen Häuser seit Frühjahr 2020 geschlossen und würden es bleiben, bis wieder eine 100-Prozent-Belegung möglich sei, erklärt Ivo van Hove, denn nur dann rechneten sich die Vorstellungen für die kommerziellen Betriebe. Das ist in Deutschlands Musicaltheatern nicht anders. In Moskau seien alle Theater offen, erzählt Kirill Serebrennikov, nur ein Viertel der Plätze dürften allerdings besetzt werden, in anderen Städten seien es 50 oder 100 Prozent. Grzegorz Jarzyna überrascht mit der Aussage, sein Teatr Rozmaitości in Warschau habe jetzt doppelt so viele Zuschauer wie vor Corona.

Festivalmacherin Marina Davydova freut sich für viele ihrer Freunde, die dank Corona nun digitalisierte Aufführungen europäischer Bühnen besuchen können, wofür sie analog nie Geld gehabt hätten. „Das ist die neue Offenheit der aktuell geschlossenen Welt“. Serebrennikov freut sich ebenfalls über die Pandemie, denn „Stabilität ist der Tod der Kunst“. Corona sei der Trigger zur Abwicklung der wieder und wieder inszenierten Dialoge alter Dramen. Und was dann? „Neue Kommunikation mit dem Publikum.“ Was diese Phrase bedeutet, erklärt der russische Regisseur nicht. Auch van Hove freut sich etwas. Hat er doch Inszenierungen so verfilmt, dass sich Zuschauer „mittendrin“ fühlen können. Aber das ist auch ein alter Hut, mit Kameras beispielsweise auf, über und unter der Bühne zu agieren. Schon 2011 ließ Wim Wenders Kinozuschauer in 3-D in eine Choreografie Pina Bauschs eintauchen. Derzeit inszeniert das Theater Augsburg für VR-Brillen.

Für Old-School-Theater-Fans ist die Slowenin Mateja Koležnik als Sympathieträgerin in den Stimmenreigen integriert. Sagt sie doch so Sätze wie „ohne Kunst ist das Leben barbarisch“ und verspricht, wenn Corona besiegt sei, werde sie mit besonders großer Empathie große Geschichten für ein großes Publikum erzählen.

Und so geht es weiter und weiter und weiter mit wohlbekannten Statements zur Situation der Bühnenkunst als gemeinschaftlichem Erlebnis in einer Zeit, in der die Vermeidung von Gesellschaft als hohe Tugend gilt. Müsste nicht gerade das Visionen provozieren? Aber wie lautet beispielsweise Christopher Rüpings Wunsch eins und zwei für die postpandemische Zukunft des Theaters? Mehr Fenster und Grünpflanzen fürs Foyer!

21.1.2021 Zum Start: „Paradies” von Thomas Köck

Heute starten die 12. Lessingtage am Thalia Theater in Hamburg – pandemiebedingt als Online-Gastspiel-Festival. Zu sehen ist „Paradies” von Thomas Köck, das im September noch Premiere am Thalia feiern konnte. Ab 19 Uhr kommt das Ensemble nach längerer Pause für die Aufführung auf der Bühne wieder zusammen, es wird live gestreamt und Globalisierung in den Fokus gerückt. Was das mit Lessing zu tun hat?

Wer dessen Theaterstücke in unterschiedlichen Inszenierungen zum Vergleich erwartet, den enttäuscht der Veranstaltungsreigen seit Jahren. „Was uns interessiert ist das, wofür Lessing steht, die Vernunft, seine aufklärerischen Gedanken, sein Eintreten fürs Gemeinwohl, seine radikale Offenheit im Ermöglichen kontroversen Austauschs, Lessing setzt die Freiheit des Denkens an die Stelle der Angst“, sagt Thalia-Pressesprecherin Maren Dey. So wie Gotthold Ephraim Lessing im 18. Jahrhundert die konstruktive Streitkultur in Hamburgs Literatur- und Theaterszene prägte, soll das Festival heute politisch-gesellschaftliche Fragestellungen unserer Zeit beleuchten. 2018 beispielsweise ging es um Demokratie und ihre Gefährdung, im letzten Jahr wurde gefragt: Wem gehört die Welt und wie geht postkoloniale Selbstbestimmung? 2021 wird auf solche losen roten Fäden verzichtet, zudem keine Lessing-Statue vorm Thalia Theater aufgebaut. Erstmals sind die Lessingtage auch nicht kuratiert.

Seit einigen Jahren ist das Thalia Mitglied von Mitos 21, einem Zusammenschluss europäischer Bühnen. Dort tauschen sich Intendanten und Dramaturgen aus, über Nachhaltigkeit wird diskutiert und hier eine Koproduktion, dort ein Gastspiel organisiert – nun erstmals auch öffentlich als Mitveranstalter in Erscheinung getreten. Alle 18 Mitglieder des Netzwerkes waren zu den Lessingtagen eingeladen, eine Produktion ihrer Wahl vorzustellen. Elf Theater konnten rechtzeitig ein Streamingangebot bereitstellen. Da persönliche Begegnungen derzeit unmöglich sind, „ist das Publikum also eingeladen, auf einer paneuropäischen Couch Platz zu nehmen − zu Hause, aber doch zusammen, in Paris, Turin, Budapest oder Moskau“, wie es in der Festivalankündigung heißt.

„Angetrieben von der Neugier auf die Vielfalt Europas“ werde das Programm einen digitalen Einblick in den Reichtum des Theaterschaffens auf dem Kontinent ermöglichen. Was dieses ausmacht, auf diese Frage suchte Thalia-Intendant Joachim Lux Antworten und hat dafür mit Regisseurinnen und Regisseuren gesprochen, diese „Voices of Europe“ sind am Donnerstag, 21.1.2021, ab 19 Uhr, zu erleben.

Die Online-Gastspiele werden kostenlos gestreamt. Das Programm und die Links finden sich hier.