Foto: Rietzschels „Der Girschkarten” feierte Uraufführung am Schauspiel Leipzig. © Rolf Arnold

Text:Thilo Sauer, am 28. November 2025

Am Schauspiel Leipzig hat der Erfolgsautor Lukas Rietzschel den „Kirschgarten“ von Anton Tschechow überschrieben und weitergedacht. Mit „Der Girschkarten“ treibt er Nostalgie und Stillstand des Originals pointiert weiter und nähert sich zugleich aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.

„Der Girschkarten“ ist erst der dritte originäre Theatertext von Lukas Rietzschel und zum ersten Mal setzt sich der Görlitzer Autor darin mit einem klassischen Werk auseinander. Im Spiel mit den Motiven aus Tschechows „Kirschgarten“ beweist er dramaturgisches Gespür, aber auch viel Mut.

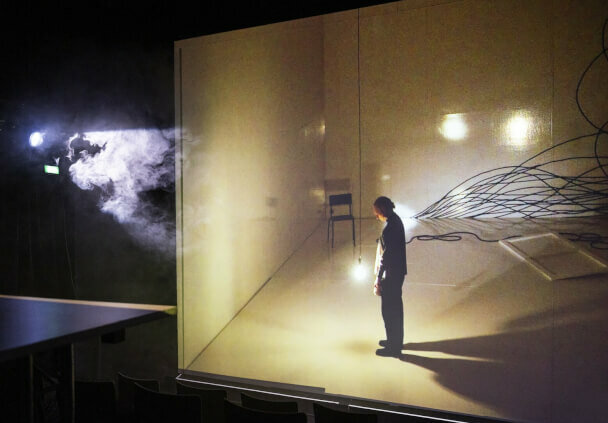

Eine hohe weiße Wand erhebt sich direkt an der flachen Bühnenkante der Diskothek, der Nebenspielstätte des Leipziger Schauspiels für junge Dramatik. Eine Person tritt aus einer Ecke hervor und stößt die Wand um. So gibt sie den Blick auf sechs Gestalten frei, die diesem Kubus in den kommenden 100 Minuten nicht entkommen werden.

Eine Familie im Streit

Der Leipziger Intendant und Regisseur Enrico Lübbe hat sich eine Bühne geschaffen, die ein Hinterraum der Matrix sein könnte. Von dem prächtigen Kirschgarten aus Tschechows Vorlage ist nur noch ein Kabelbaum geblieben. Die glänzenden weißen Wände erinnern an einen Reinraum für Computertechnik.

Nach und nach setzen sich die Figuren auf der Bühne in Bewegung: Das Paar in der Mitte tritt zu der Frau mit weißen Haaren und hilft ihr aufzustehen. Der junge Mann stellt sich als Anton vor und bietet seine Meinung zum Hausverkauf an. Die alte Frau winkt gleich ab, der Verkauf sei abgesagt. Dann richtet sich der Mann auf dem Stuhl auf und stellt gleich alles in Frage, was die Alte gesagt hat: Er sei vor ihr hier gewesen. Schließlich tritt auch das Pärchen von der Wand in den Raum: Am nächsten Tag könne alles schnell geklärt werden, um das riesige, einengende Haus loszuwerden. Die Konfliktlinien zeichnen sich schnell ab.

Der Raum in der Leipziger Inszenierung von „Der Girschkarten” deutet selbst schon einen Systemfehler an. Foto: Rolf Arnold

Tschechow überzeichnet

Rietzschel schreibt Tschechows Komödie fort, holt sie in unsere Gegenwart und überzeichnet sie gleichzeitig. Es gibt zwar keinen finanziellen Druck, doch hier muss die Familie über die Zukunft von Haus und (großem) Garten entscheiden. An einzelnen Stellen deutet der Autor an, dass das Grundstück eine der Parzellen sein könnte, denen der Kirschgarten weichen musste. Doch die Welt hat sich weiter verändert: Rechts und links des verfallenden Hauses sind Neubau-Siedlungen gewachsen.

In der Anlage folgt das Stück den vier Akten Tschechows: Ankommen, familiäres Zusammensein, Fest und Aufbruch. Während sich bei Tschechow die Familie der drängenden Realität nicht stellen wollte, scheint es bei Rietzschel gar kein gemeinsames Verständnis der Realität mehr zu geben: Ist das Haus ein Palast oder eine Hütte, baufällig oder nur renovierungsbedürftig. Geschickt evoziert der Autor eine Stimmung, die an aktuelle politische Debatten erinnert: Die Behauptung, die Maße des Grundstücks stimmen nicht, wirbelt alles durcheinander. Die Frage, ob der allgegenwärtige Zollstock die Folge einer Indoktrination ist, sorgt fast für einen Nervenzusammenbruch. Rietzschel berichtet im Programmheft von einer Analyse, nach der Fake News keine Gegenwahrheit schaffen will, sondern die Gegenseite nur so lange in Zweifel halten will, bis die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Genau das zeigt er mit seinem Stück.

Der Abend am Leipziger Schauspiel lebt auch von der Leistung des Ensembles. Foto: Rolf Arnold

Überragendes Ensemble in Leipzig

Dass etwas an diesem Ort nicht stimmt, macht auch Enrico Lübbe in seiner Inszenierung deutlich: Immer wieder flimmert die Bühne wie ein Grafikfehler auf einem Bildschirm – das Haus scheint wie ein veraltetes Programm das System zu stören. Statt abzugehen, bleiben die Schauspielenden an der Wand stehen, nicht als ästhetisches Mittel, sondern weil sie schlicht nicht abgehen können – sie stecken in ihrer fragilen Gegenwart fest.

Getragen wird der Abend von einem wunderbaren Ensemble: Tilo Krügel gibt der Nachbarin einen blitzenden Funken von Wahnsinn mit, den man nie ganz erfassen kann. Niklas Wetzel spielt den jungen Freund Anton so unbedarft, dass es nur natürlich wirkt, wie er von der Großmutter vereinnahmt wird. Vanessa Czapla wirkt als Tochter Anja etwas hölzern, was aber durchaus zur simplen Art ihrer Figur passt. Thomas Braungardt stattet den Onkel Alexander auf bemerkenswerte Weise mit einer unterdrückten Wut aus, die zwar brodelt, aber nie überkocht. Dirk Lange macht seinen Peter zu einem unausstehlichen Erfolgstypen und Lisa-Katrina Mayer wirkt als Freundin Dunja in jeder Bewegung wie eine aufgetakelte Luxusfrau, sodass man die Antipathie der Großmutter verstehen kann. Und an der Spitze steht Katja Gaudard, die den Starrsinn der alten Frau gleichzeitig wie eine natürliche Alterserscheinung und eine ausgeklügelte Strategie wirken lässt, so wie sie sich mal gebrechlich gibt und im nächsten Moment alle anzischt.

Am Ende von Rietzschels „Der Girschkarten” hat der Stillstand jede Logik ausgehebelt. Foto: Rolf Arnold

Ein Fehler im System

Vater Peter erzählt einmal, wie die Nachbarin Äpfel aus der Nachbarschaft für mehr Geld angekauft hat, als sie selbst in ihrem Laden dafür verlangt hat. Dass diese beiläufige Anekdote später zentral wird, ist ein Beweis für den geschickten Aufbau des Stücks. Wie schon bei Tschechow wird die Familie vor vollendete Tatsachen gestellt (Achtung, Spoiler): Das Grundstück ist längst nicht mehr ihr Eigentum, sondern gehört der spleenigen Nachbarin mit dem Laden. Die Großmutter hat damit keine große Summe verdient, das wertvolle Grundstück soll nicht bebaut oder vermietet werden, sondern sich selbst überlassen. Zum Abschied gibt es für alle einen Spritzer schalen Apfelsaft.

Hier bricht alles auseinander: Es folgt ein absurd langer Monolog über die Kulturgeschichte von Gärten zwischen Agrarwirtschaft, Machtrepräsentation und Aufstiegsbestreben der Arbeiterschaft. Die Figuren reden über ihren Aufbruch mit den Worten vom Anfang und es scheint, als könnte das Stück gleich wieder von vorn beginnen. Die Logik der Welt scheinen ausgehebelt: Nichts hat einen ökonomischen Nutzen, ein Fortschritt ist nicht mehr möglich. Eine große Qualität des Abends besteht darin, dass er sich dem Rätselhaften hingibt, nicht alles erklärt oder auflöst. Ob diese Verweigerung von kapitalistischen Prinzipien gut oder schlecht ist, oder schlicht eine Folge des von Nostalgie angetriebenen Stillstands, muss das Publikum entscheiden. Rietzschels „Girschkarten“ am Schauspiel Leipzig lässt uns genauso im Ungewissen wie seine Figuren.