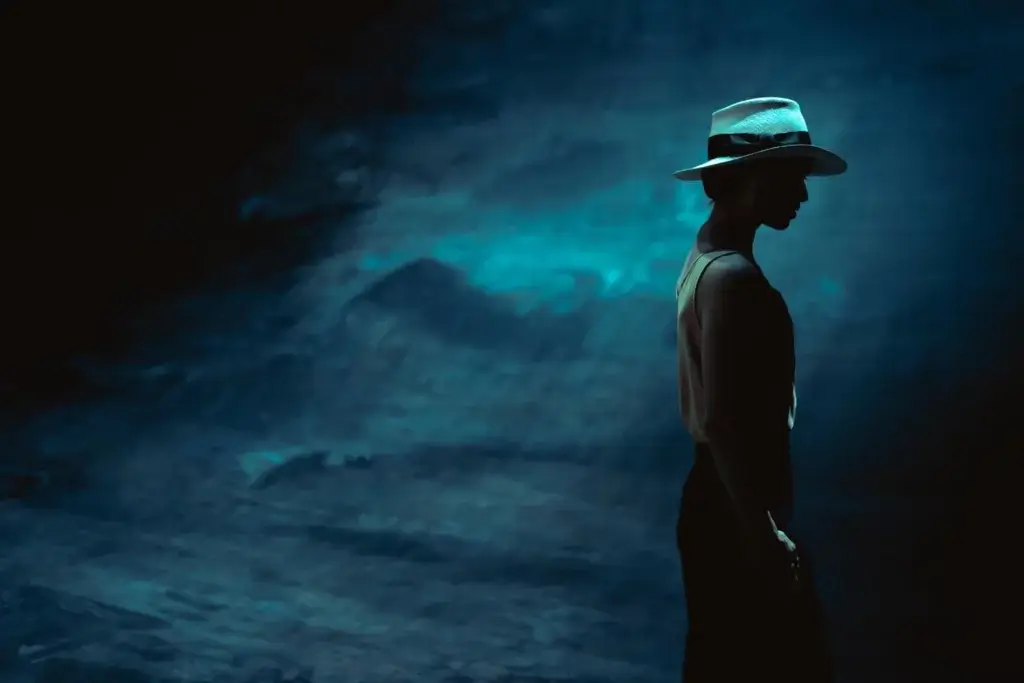

Foto: Der Tänzer Michelangelo Chelucci in „Der Liebhaber“ von Marco Goecke © Ralf Mohr

Text:Miguel Schneider, am 12. Oktober 2025

Marco Goecke wagt am Theater Basel den Neuanfang mit einem Stück, das vieles von seiner choreografischen Handschrift und seiner Idee von erzähltem Tanz bündelt: „Der Liebhaber“, frei nach Marguerite Duras. Dass er nicht auf Bequemlichkeit setzt, sondern eine Art dunkles, dialogisches Handlungsballett präsentiert, ist ein Statement.

Ursprünglich war „Der Liebhaber“ Marco Goeckes Einstandswerk in Hannover. Die Premiere kam pandemiebedingt erst nach mehreren Anläufen – rund zehn Monate verspätet – auf die Bühne, anfangs sogar nur als Stream. Zum Auftakt seiner Direktion erlebt Basel die Schweizer Erstaufführung des 2021 uraufgeführten Abends. Viel wurde nicht umgebaut, eher nachgeschärft, an Übergängen gefeilt. Die Biografie des Stücks erklärt seinen Status: keine gefällige Visitenkarte, sondern ein Prüfstein.

Der Liebhaber und das Mädchen im Auto. Foto: Rahi Rezvani

Gegen die Ordnung

Duras’ Romanvorlage erzählt keine lineare Geschichte, sondern Zustände: ein französisches Mädchen im kolonialen Indochina, der reiche chinesische Liebhaber, eine Familie zwischen Sehnsucht, Schuld und Geldnot, eine Gesellschaft, die die Beziehung zum Skandal erklärt. Der Reiz des Buches liegt im Gemisch aus fernöstlicher Exotik und dem Ausleben einer Sexualität, die gegen soziale Barrieren läuft. Goecke übersetzt das nicht naturalistisch, sondern in flackernde Tableaus.

Nähe und Verbot prallen in mikroskopischen Bewegungsimpulsen aufeinander: flatternde Hände, gestauchte Oberkörper, scharf geschnittene Drehungen, plötzliches Erstarren. Ausgestellte Emotionen meidet er und lässt das Gefühl als stete Spannung unter der Haut arbeiten. Goeckes Vokabular trifft den Punkt hervorragend.

Entscheidendes Setting

Die Partitur führt Debussy, Ravel, Chopin und fernöstliche Klangbilder zusammen und stimmt den Raum von Beginn an auf Indochina ein. Sie wirkt zunächst schwelgerisch, trägt aber deutliche Kanten. Goecke legt seine nervöse Präzision darüber, nimmt der Musik die Glätte und legt ihre rhythmische Kante frei. Wo sie gleitet, stottert der Körper.

Immer wieder schieben sich Buchzitate, kurze Ausrufe und laute Atmung des Ensembles dazwischen. Diese Einsätze geben den Szenen etwas Unheimliches und gerade dadurch rückt die Musik an den entscheidenden Stellen wieder ins Nahbare, wenn sie plötzlich weich und zugänglich wird.

Sandra Bourdais als das Mädchen in „Der Liebhaber“. Foto: Rahi Rezvani

Die Bühne von Michaela Springer stellt eine große, nach hinten gekurvte Fläche mit wässriger Textur, ein Ufer, eine aufgefaltete Oberfläche in den Fokus. Udo Haberlands Licht setzt flache Lichtbögen und klare Kanten darüber. Der Wasserhintergrund markiert sinnbildlich die Schlüsselszene auf der Fähre, in der sich der wohlhabende chinesische Liebhaber und die 15-jährige französische Schülerin begegnen. Keine Indochina-Illustration, sondern Andeutung, Oberfläche, Spiegelung. Die Kolonie erscheint weniger als Ort denn als Zustand, eine permanente Spannung zwischen Sichtbarkeit und Verschwinden.

Zwei, die wissen

In Basel tanzen – wie bei der Uraufführung – Sandra Bourdais (das Mädchen) und Maurus Gauthier (der Liebhaber). Man sieht, dass sie diese Rollen seit Jahren im Körper tragen: kein Zögern im Timing, eine kalibrierte Innenspannung, die das Verhältnis auflädt. Er als Figur der Zuwendung und Grenze, sie als Figur der Selbstbehauptung gegen den Blick. Nicht nur dieses Duo ist Goecke gefolgt; mehrere Ensemblemitglieder aus Hannover sind nun Teil der Basler Compagnie, was dem Abend an den neuralgischen Stellen Stabilität gibt.

Finale Szene auf dem Container zu Chopins Walzer in b-Moll. Foto: Rahi Rezvani

Die Familienbilder verzichten auf moralische Pointen. Die Mutter wird zum neuralgischen Kern zwischen Fürsorge, Wahn und ökonomischem Absturz, die Brüder stehen als Kontraste. Der bürgerliche Skandal, den die weiße Gesellschaft aus der Liaison macht, erscheint choreografisch als Kontrolle: Formationen und Linien, die ordnen, während innen alles bebt. Kein Exotismus, kein romantischer Filter, eher Verdichtung statt Ausschmückung.

Die Begegnungen auf der Bühne sind Verhandlungen. Hände setzen an und nehmen den Kontakt wieder weg. Hüften schrammen aneinander vorbei. Blicke treffen sich kurz und brechen ab. Der Befehl des Vaters, das Mädchen nicht zu heiraten, wird zur unsichtbaren Taktvorgabe. Jede Annäherung geschieht im Wissen um das Verbot.

Symbole als Impulsgeber

Prägnant die Szene mit den drei großen, schwarzen Tischen. Teller werden synchron auf die Platten geschlagen und zwingen Ordnung in den Lärm. Der Liebhaber gibt der Familie des Mädchens einen Geldstapel, verschafft vorübergehende Sicherheit. Hier wird das Stück ganz konkret: Begehren, Moral und Ökonomie rücken zusammen.

Marco Goecke als neuer Künstlerischer Leiter des Basel Balletts. Foto: Rahi Rezvani

Goecke beginnt in Basel sichtbar „mit sich selbst“ – und zugleich mit Blick nach außen. Seine Arbeiten sind derzeit präsent: Das Nederlands Dans Theater spielt „Woke up Blind“ (2016), das Staatstheater am Gärtnerplatz nimmt sein „Le Sacre du Printemps“ (2025) wieder ins Programm. In Basel eröffnet er nicht als Kurator kurzer Stücke, sondern als Erzähler, der einen langen Bogen verantwortet. Die neue Fügung der Compagnie arbeitet an ihrer Verzahnung und hat – mit einem bis 2029 verpflichteten Künstlerischen Leiter – Zeit, den Ton weiter zu schärfen.

„Der Liebhaber“ ist in Basel weniger Rückblick als Selbstvergewisserung. Ein Abend, der Duras’ schillernde Amour fou und die Gewalt der Verhältnisse nicht illustriert, sondern in präzise Körpersprache überführt. Dass Goecke ausgerechnet dieses Werk an den Anfang stellt – jenes Stück, das in Hannover gegen Pandemie-Widerstände reifen musste – ist folgerichtig und mutig.

Dieser Neustart steht nicht für Glätte, sondern für Reibung, Klarheit, Risiko. Dass neben dem begeisterten Publikum auch Tanzgrößen wie Andonis Foniadakis und Mats Ek im Saal saßen, unterstreicht die Aufmerksamkeit, die dieser Auftakt erzeugt.