Frühes und spätes Theaterglück

Foto: Wolf E. Rahlfs in „EVENT“ von John Clancy an der Badischen Landesbühne. © Sonja Ramm Text:Hajo Kurzenberger, am 30. April 2025

Vom ersten Wallenstein-Erlebnis in der Schulaula bis zum Jubiläumswochenende: Eine persönliche Rückschau auf 75 Jahre Badische Landesbühne – zwischen Fest, Reflexion und bewegender Theaterkunst. Von Theatrologe Hajo Kurzenberger.

Mein erstes frühes Theaterglück als Zwölfjähriger war eine Aufführung von „Wallensteins Tod“. Die damalige Unterländer Volksbühne, Vorläuferin der Badischen Landesbühne, die in dieser Spielzeit ihr 75. Jubiläum feiert, präsentierte sie, ich schätze im Jahre 1955, in der Schulaula des hiesigen Gymnasiums. Man mag sich vorstellen: Auf engstem Bühnenraum drängten sich Offiziere und Generäle um den großen Feldherren, alle mit Federhut und Degen und gewichtigen Sätzen von Friedrich Schiller. Die Kostüme schienen mir vertraut, von Piratenfilmen, die ich in der sonntagsnachmittäglichen Filmvorführungen schon im Kino bewundert hatte. Schillers Verse waren mir fremd. Aber da mein Vater sagte, sie seien bedeutend und „richtiges Theater“, nahm ich sie in Kauf – ja schloss mich bald ganz seinem Urteil an. In einer Zeit, in der es weder Kinder- noch Jugendtheater gab, war dies der erste wichtige Impuls für ein langes Theaterleben.

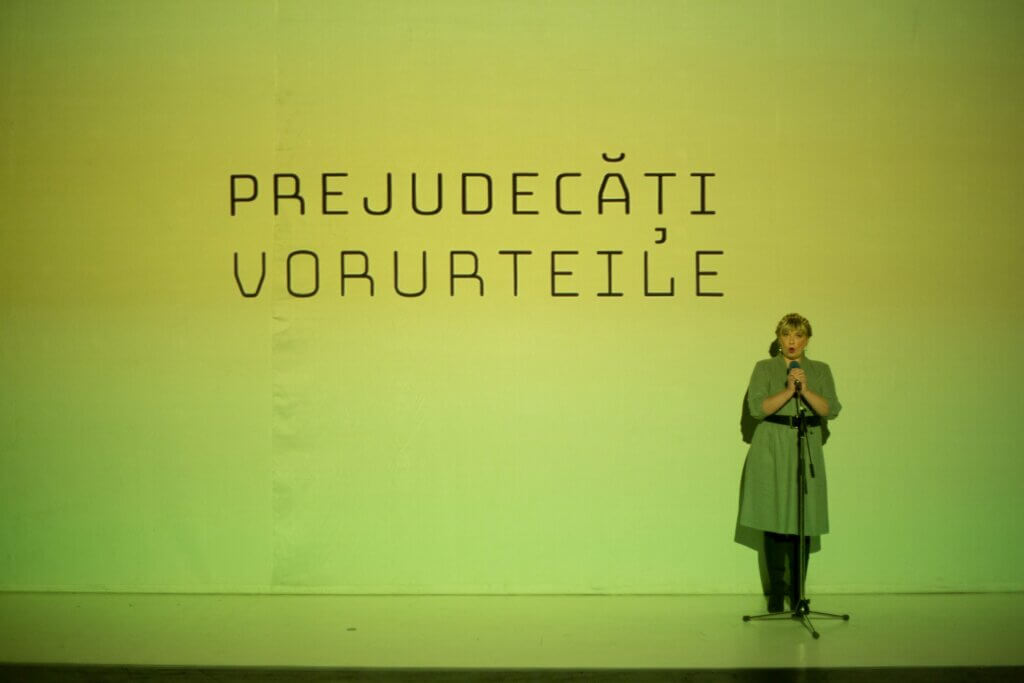

Tatiana Sessler-Toami in „Tagebuch Rumänien. Temeswar“ vom Deutschen Staatstheater Temeswar. Foto: Ovidiu Zimcea (DSTT)

Ein erster Funke

Jetzt, in dieser Spielzeit 2024/2025, feiert die Badische Landesbühne ihr 75. Jubiläum. Zu ihrer Eröffnung mit eben dem Stück, mit dem sie 1949 das Licht der Bühnenwelt erblickte: mit Hofmannsthals „Jeder*mann“. Ihr Gründer und erster Intendant Franz Mosthav beschwor damals im zerstörten Deutschland, in einer zu 90 Prozent ausgebombten Stadt programmatisch „die unvergänglichen Werte der Dichtung“, wollte „den Menschen in seiner Beziehung zu Gott ins Zentrum des Spielplans stellen“. Der heutige Intendant und Regisseur, Wolf E. Rahlfs, stellte sich zu allererst einer theatralen Aufgabe. Was macht man im Jahre 2025 mit einem Stück, das vor über 100 Jahren zur Rettung der Welt und Kultur mittels Knittelversen und mittelalterlichem Mysterienspiel beitragen wollte, das jedes Jahr als Festspielspektakel vor allem den Salzburger Domplatz und die Theaterfeuilletons füllt?

Die Bühnenlösung: Man macht aus über 20 SchauspielerInnen drei, stellt eine große Spieluhr, ein Wetter-Auftrittshäuschen auf die kleinste Bühne des Hauses und setzt ein kreiselndes Laufband in Bewegung. Nicht nur metaphorisch als eine Drehscheibe des Lebens, sondern ganz konkret und anschaulich auch als Laufband des Konsums und des Wohlstandsmülls, der aus den beiden Türchen und aus dem Off quillt. Und schon hat man einen Kern des Stückes, der auch in der Gegenwart trifft: Geld, Macht, Vergnügungssucht treibt den Menschen um, Wachstum, Wohlstand, Zerstreuung sind die Zielmarken, die die drei fulminanten Darsteller:innen im schnellen Wechsel der Rollen mit Musik und ohne gehobenen moralischen Zeigefinger, aber mit der absurden Fülle der Konsumangebote vom Lustgarten bis zum getanzten Goldrausch, vom Gorilla bis zur Quietscheente, auf die Rundbahn und zur Anschauung bringen. Aus dem sakralen Spiel des Glaubens, der dem Menschen den Weg des Heils zeigen soll, wird im Handumdrehen eine spielerisch vergnügliche Reflexion auf uns alle: für everywoman and everyman today.

Inszenierte Erneuerung

Ein halbes Jahr nach dieser Spielzeiteröffnung dann das große dreitägige Jubiläumswochenende. Da darf man richtig Party feiern, aber auch über das Theater nachdenken, über dieses spezielle Theater, über eine Landesbühne, die 400 Aufführungen im Jahr spielt, für 300.000 Menschen im Spielgebiet, an über 40 Spielorten, die regelmäßig mit Theaterkultur beliefert werden. Dazu muss man auch die Menschen aus der Politik auf die Bühne holen, sie in liebevoll arrangierten Sitzecken verschiedenster Zeiten und Stile mit Witz und Verstand befragen, wie sie das Theater bisher getragen haben und künftig tragen wollen, warum es ihnen wichtig ist, warum sie diese Landesbühne „als großen Schatz für die Region“ und als „Sauerstoff für die Gesellschaft“ auch verbal feiern.

Das geht nur mit leichter Hand und gehöriger Ironie und wenn zwischendurch die alten Theaterkalauer ausgepackt und eingestreut werden: Die beiden Konkurrenz-Diven der Theateranstalt, die am Schminktisch per Live-Video gemeinsam den Betrieb und die Kollegschaft durchmeckern, oder die beiden alten Schauspielerprotagonisten, die sich beide den örtlichen Theaterpreis „Kulturträger 25“ erhoffen und selbst zuschreiben, der dann aber an den Chef der Bühnentechnik geht, der vor 30 Jahren als iranischer Gastarbeiter eingewandert war und nun den familiären Theaterladen zusammenhält. Nach der Pause dann die Premiere des Roadmovies „immer unterwegs“, das ins bewegte Bild setzt, was eine Landesbühne im Innersten zusammenhält, nicht nur die Tausende von gemeinsamen Fahrkilometern, sondern vor allem der reale und immer wieder täglich zu realisierende Mythos aller Wanderbühnen: Dass man mit Herzblut dabei ist und jedes Teammitglied gleich wichtig für das gemeinsame Gelingen, von der Requisiteurin bis zur Dramaturgin, vom technischen Leiter bis zum Medien-Spezialisten.

Mit Leichtigkeit und Tiefgang begeisterte die Badische Landesbühne an diesem Wochenende „ihr“ Publikum. Das Stück des Amerikaners John Clancy „EVENT“ und „Tagebuch Rumänien. Temeswar“ waren noch einmal zwei Höhepunkte, die in ihrer theatralen Ästhetik nicht unterschiedlicher hätten sein können, um die Spannweite dieses Theaters auszumessen. Letztere eine Produktion des rumänischen Partnertheaters seit vielen Jahren, dem Deutschen Staatstheater Temeswar, ein sogenanntes multidisziplinäres Projekt, das Theater, Film und Fotografie miteinander verknüpft, um die autobiografisch gefärbten Erzählungen von sechs Schauspielerinnen nicht zu illustrieren, sondern ins Exemplarische zu heben. Sie berichten über „frühe Prägungen, ihre Kindheit und Jugend, über das was sie mit Temeswar verbindet (…) mit der Stadt, die durch den Mut ihrer Bewohner im Dezember 1989 die Revolution gegen die kommunistische Diktatur eingeleitet hatte“. So das Programmheft. Für deutsche Landesbühnenzuschauer:innen ein europäischer Ausflug und Einblick in die Geschichte eines Landes und seine Gegenwart, die ein deutsches Publikum meist nur sehr unvollständig kennt, vergegenwärtigt und beglaubigt durch Menschendarstellerinnen, die ihre Biografien an diesem Spielort nah und fern zugleich erscheinen lassen.

Tischgesellschaft aus dem Ruder: Alice Katharina Schmidt, Ulrich Hartmann und Ole Xylander in Hugo von Hofmannsthals „Jeder*mann“ an der Badischen Landesbühne. Foto: Dominique Brewing

Ein Raum für alles

Der wahre Ort des Theaters ist die Bühne selbst. Diese redundante Binsenweisheit ist der Ausgangspunkt des Schauspielersolos „EVENT“. Und deshalb hat das Bruchsaler Publikum auf ihrer Bühne Platz genommen, vor dem bis kurz vor dem Ende der Vorstellung geschlossenen eisernen Vorhang. Ein Mann, der sinnigerweise Intendant und Schauspieler ist im wirklichen Leben dieses Theaters, Wolf E. Rahlfs, imaginiert hier einen Schauspieler im fiktiven Leben. Er denkt laut über sich und sein Theaterhandwerk nach und beherrscht es offenkundig bestens. Aber er gibt sich damit nicht zufrieden. Ihm ist sein Geschäft und sein Medium nicht geheuer. Sie gehen ihm beide an die eigene Existenz und produzieren unablässig Fragen an die Welt. Etwa die, wie wir miteinander umgehen und kommunizieren, wie wir im realen Leben unsere Rollen spielen oder in ihnen versagen. Eine uralte Frage des Theaters, die aber immer wieder neu und frisch gestellt werden kann und beantwortet werden muss, weil wir und das gesellschaftliche Leben ja permanent in Bewegung sind.

Fast 70 Jahre liegen zwischen dem ersten Besuch in diesem Theater anlässlich des Schillerschen Wallensteins und diesem Jubiläumswochenende mit seiner theatralen Perlenschnur. Vieles hat sich in dieser Zeit grundlegend verändert, nicht nur im Theater. Aber dem Betrachtenden erscheint es so, ja er ist sich sicher, dieses Theater hier vor Ort ist reicher geworden, viel reicher – in seinen Ausdrucksformen, seinen Mitteln, seiner klugen Reflexion des Theatermachens, in der Vielfalt der Menschen, die an ihm beteiligt sind. Lokalpatriotische Altersfreundlichkeit? Nein! Ihm begegnet auf engsten Raum eine Palette der Möglichkeiten, die in den Metropolen, wo Theater häufig vor allem für sog. Theaterspezialisten, für Theaterkritiker, für die jeweilige ‚in group‘ gemacht wird, er sich mühsam erst zusammen suchen muss. Spätes Theaterglück!

Hajo Kurzenberger, geboren 29.6.1944, war 1981 bis 2009 Professor für Theorie und Praxis des Theaters in den kulturwissenschaftlichen Studiengängen der Universität Hildesheim. Davor und dazwischen Dramaturg und Regisseur an den Stadt- und Staatstheatern in Mannheim, Heidelberg, Basel, Berlin, Zürich, Hamburg, Hildesheim, Wien, St. Gallen, Liechtenstein und Dresden. Foto: privat