Der Dramaturg Stefan Bläske kennt die starren Strukturen großer Häuser ebenso wie die Dynamik internationalen Koproduzierens. Gedanken über Macht und Wandel am Theater

1. Kreative Arbeit im System? Strukturfragen: Machtgefälle

Die oft schöne und intensive gemeinsame Arbeit, gepaart mit Applaus, Dopamin und Kantinenbier, lässt manchmal vergessen, wie hierarchisch Staats- und Stadttheater organisiert sind. Letztlich herrscht ein Machtgefälle zwischen Leitungsebenen und etwa Spieler*innen, die jährlich nichtverlängerbar sind. Nicht wenige Kolleg*innen leiden unter Druck und Abhängigkeiten, aber auch smarte Personen in Leitungspositionen, selbst wenn sie öffentlich in der Kritik stehen, scheinen genau dafür manchmal blinde Flecken zu haben. Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung freilich kennen wir aus eigener Erfahrung – und aus der Managementliteratur. Auch in freien Produktionen habe ich starke Machtgefälle erlebt zwischen jenen, die über Geld und Mittel verfügen, und jenen, die für bestimmte Rollen gecastet sind, gerade auch bei Koproduktionen mit weniger gut ausgestatteten Partner*innen. Fairness und die Frage des Zugangs zu Ressourcen sind also entscheidend. Ziel sollte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein.

Produkt und „Kerngeschäft“

Unser Theaterbetrieb schielt stark auf Produkt, Premiere und Presse. Es braucht mehr Raum zum Probieren und Experimentieren, für Umwege, auch zum Scheitern und Fehlermachen. Als ich vor zehn Jahren am Residenztheater begann, war ich überrascht von diesem Apparat mit seinen Regeln, Hierarchien, Gehaltsscheren und der Kluft zwischen bequem gewordenen Unkündbaren und wesentlich schlechter bezahlten Anfänger*innen, die sich den Arsch aufreißen. Als Assistent*innen suchten wir Freiheiten in der kleinsten Spielstätte, realisierten performative Formate und Reihen wie Nachts und Nebenbei. Aber wenn es Engpässe gab, musste der „Wildwuchs“ weg, man müsse sich eben aufs „Kerngeschäft“ konzentrieren, auf Blockbuster für den Silbersee im Haupthaus.

Ziel des Systems?

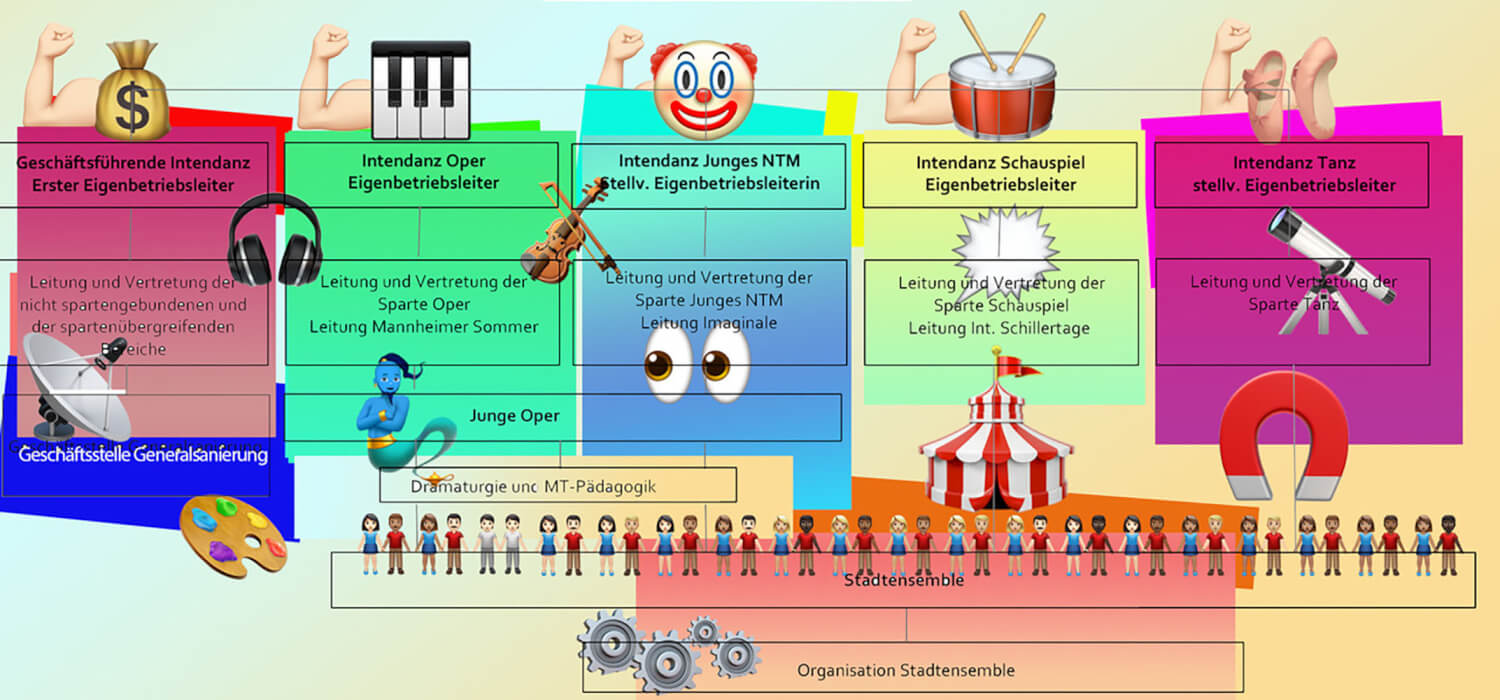

Die Arbeit an großen Häusern kann phantastisch sein, luxuriös unterstützt von einem ganzen Apparat mit kompetenten Menschen, von Personalabteilungen bis hin zu den oft sehr engagierten Werkstätten. Und feste Strukturen können auch eine Kontinuität ermöglichen, also auch langen Atem, Vertrauensaufbau und ein gemeinsames Sich-Entwickeln. Zugleich scheint mir der Apparat jedoch manchmal Teil des Problems. Nur ein Bruchteil der staatlichen Subventionen fließt in „die Kunst“, und die äußeren Vorgaben sind so stark, dass einem Stadttheaterregie manchmal mehr wie Malen nach Zahlen vorkommt denn als Kunst im Sinne einer Kreation und Autorschaft. Räume und Dispositive sind vorgegeben, Ensemblespieler*innen, Probenzeiträume und -bedingungen, Kanon und Genres (und mancherorts sogar Sektpausen). Werkstattabgabe ist so früh, dass kollektive kreative Prozesse gemeinsam mit den Performer*innen nur in beschränktem Maße möglich sind, und wenn es hart auf hart kommt, übernimmt die Intendanz gar am Ende die Regie.

Verdeutlichung durch Corona

Wie mächtig System und Schere auch in unseren Köpfen sind, sahen wir auch während Corona, wo viele Apparate einfach weiterschnurrten und auf Halde produzierten. Hieß es nicht immer, der Betrieb sei überhitzt und sollte mal ein bisschen runterfahren? Nun wurden wir gezwungen, zum Elend vieler Freier, denen Aufträge und Einnahmen wegbrachen. Aber in den Häusern konnten einige die langen und entspannten Proben im stehenden Bühnenbild genießen. Vielleicht lernen wir daraus?

Die totale Kunst?

Noch immer sind Regisseur*innen sehr gut im Geschäft, unter denen Menschen in verschiedenen Abteilungen leiden, die toben oder Dickpics schicken. Noch immer gehen Schauspieler*innen aus ihren Verträgen, weil sich die Intendanz nicht schützend vor die Opfer stellt, sondern vor ihre (manchmal sogar sexuell) übergriffigen „alten Kumpels“. Noch immer verteidigen Kolleg*innen schlechte Umgangsformen und Grenzübertritte, sonst werde alles zu brav und langweilig, sagen sie, und verweisen auf Fassbinder, Kinski, Schlingensief; wo wären wir ohne diese Genies, sagen sie. Aber erstens kann man darüber trefflich und sinnlos streiten, à la: „Wo wäre die Filmgeschichte ohne den Western oder Weinstein-Produktionen?“ Und zweitens waren diese Künstler*innen oft keine Intendant*innen.

Verantwortung für Mitarbeiter*innen

Staats- und Stadttheater sind öffentliche Institutionen und steuerfinanzierte Arbeitgeber*innen. Da muss es eben auch um Arbeitnehmerrechte, Familienfreundlichkeit, Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit und so weiter gehen, selbst wenn das mit manchen Vorstellungen von Kunst als Anarchie, Verschwendung oder Grenzübertritt kollidieren mag. Man muss Menschen nicht anbrüllen und kleinmachen, um große Kunst zu schaffen, und man kann auch dann respektvoll miteinander umgehen, wenn man auf der Bühne provozieren will.

Andere Regeln für die freie Szene?

In einer freien Gruppe, einem Kollektiv, das sich zusammentut, können Menschen freilich andere Spielregeln festlegen, können sich anschreien und auf der Bühne ficken, wenn’s sie glücklich macht. Problematisch scheint mir dort manchmal, wenn Grenzen zwischen Spiel und Realität fließend und überschritten werden. Im Gegensatz zum puren Als-ob des Schauspiels geht es in der Konzeptkunst und Performanceszene ja oft gerade um jenen Moment, wo Darstellendes und Dargestelltes in eins fallen, Form und Inhalt übereinstimmen. Eine Gratwanderung, weil dabei manchmal Mechanismen praktiziert oder reproduziert werden, die man zu kritisieren vorgibt.

2. Faktor Mensch, Betriebsklima: Mensch und Struktur

Wir müssen über Strukturen reden, über Neufeudalismus. Aber im Konkreten kommt es doch auch immer erst mal auf die Menschen an. Die Freiheit der Kunst darf keine Ausrede sein für menschliche Grenzüberschreitungen – wohl aber ein Argument für ästhetische, formale und organisatorische Wagnisse. Arbeiten und Produktionen empfand ich als geglückt, wenn da Teamgeist war, Neugier, Kreativität und Respekt. Frohen Mutes ein gemeinsames Wollen, Wirken und Lernen. Das heißt nicht Kuschelkurs. Konflikte können wichtig sein, sogar nötig. Gerade in Bezug auf eine Dekolonisierung des eigenen Denkens und auf impliziten oder expliziten Rassismus, Sexismus, Exotismus. Das war in den Produktionen mit Milo Rau ein Thema, von Sarajevo bis Mossul, auch bei Klassikerinszenierungen an Stadttheatern. Ein ständiger Lernprozess.

Engagement in Bremen

Ich bin nach Bremen gegangen, weil das Haus für seine Offenheit und sein angenehmes und familienfreundliches Arbeitsklima bekannt ist, vorbildlich in seiner Mischung aus Anstand und Understatement. Intendant Michael Börgerding und der Kaufmännische Geschäftsführer Michael Helmbold nehmen ihre Leitungsfunktion gerade auch in ihrer sozialen Dimension sehr ernst und haben nun zum Beispiel trotz Corona und verschuldetem Stadtstaat gemeinsam mit der engagierten Kulturstadträtin Carmen Emigholz die Gehälter insbesondere für die jungen Künstler*innen noch einmal deutlich erhöht. Wichtig sind auch selbstständig arbeitende Teams und ist das Engagement von Mitarbeiter*innen, der Technik ebenso wie den Schauspieldramaturginnen, den Frauenbeauftragten Katja Fritzsche und Marianne Seidler oder der Referentin für interkulturelle Öffnung Ferdaouss Adda. Auch von ihnen gehen wichtige Impulse, Initiativen und Workshops aus. Gemeinsam mit der Leitung haben sie beispielsweise den vom Bühnenverein vorgeschlagenen Verhaltenskodex in einer Arbeitsgemeinschaft adaptiert, erweitert und breit ins Haus getragen, nicht als Papiertiger top down, sondern mit einer langfristigen Beteiligungsstrategie. In gemeinsamer Arbeit ist er nun zur Betriebsvereinbarung geworden und muss von allen Mitarbeiter*innen unterzeichnet werden – auch den Gästen.

Intendanz und/oder Regie

Eine Intendanz scheint mir, zumindest an großen Häusern, ein Fulltime-Job. Jedenfalls wenn man nicht als Basta-Kanzler*in oder Rumpelstilzchen durchregieren will, sondern die Künstler*innen und Mitarbeiter*innen ernst nimmt, ihnen zuhört und Raum gibt, respektvoll gemeinsam Lösungen sucht, Initiativen unterstützt statt ausbremst. Natürlich kann man diese Aufgaben auch an Dramaturgie oder Betriebsdirektion abtreten, ebenso wie Netzwerkpflege oder Politikkontakt, aber dann könnte man ehrlicher Hausregie machen.

Obwohl es natürlich auch sehr positive Beispiele gibt, zweifle ich am Modell des/der einen regieführenden Intendant*in: Nicht wenige von ihnen interessieren sich letztlich vor allem für die eigene Arbeit. Dann inszenieren sie nebenbei noch anderswo, Oper zum Beispiel, und streichen gar noch Professor*innengehälter ein. Jedenfalls sind die bekannteren unter ihnen oft nicht im eigenen Haus, wenn sie sollten. Und wenn sie da sind, muss der ganze Betrieb nach ihrer Pfeife tanzen, sie picken sich für die eigenen Inszenierungen ihre Lieblinge aus dem Ensemble und überbeanspruchen die Werkstätten, sodass es ächzt im Gebälk und die Parallelproduktionen zu kurz kommen. Und Machtkorrektive gibt es kaum. Bei einer Gastregie kann auch eine Regieassistenz oder Techniker*in mal „Stopp“ sagen und „Das macht man bei uns nicht“, oder Schauspieler*innen stellen klar, nicht mehr mit dieser Person arbeiten zu wollen. Aber was macht man, wenn die regieführende Person, die die Grenzen überschreitet, der/die eigene Chef*in ist und über die Nichtverlängerung entscheidet? Da gibt es ein Checks-and-Balances-Problem und gar zu viele Grauzonen, bei den Besetzungen schon angefangen.

Alte weiße Männer?

Aktuell höre ich Kollegen lamentieren, dass sie keine Chance mehr hätten auf Intendanzen und Alleinherrschaft und künftig ’ne „Quotenfrau“ dazu bräuchten, am besten mit Migrationshintergrund … Oje. Wer so dächte und wer das als Bürde empfände und nicht als Bereicherung, soll es bitte sein lassen.

In Gent und Bremen war beziehungsweise bin ich selbst ja Teil eines Überhangs an „alten weißen Männern“, aber es ist doch klar, dass eine Kurskorrektur wichtig ist. Ein Wandel nach Jahrhunderten in einem System, in dem die meisten Frauen und Menschen mit Migrationsvordergrund keine Chance hatten. Eigentlich bräuchte es nicht 50 Prozent, sondern 90 Prozent Führungspositionen für Frauen, zum Ausgleich der Historie. Aber Platzhirsche wollen eben ungern Platz machen und üben dank ihrer Netzwerke Macht weit über die eigenen Häuser aus, in Gremien, Podien und Besetzungskommissionen. Was also sind die „Egomannen“ bang, dass der Kulturwandel zu schnell gehen könnte? Wir denken alle viel zu langsam um, genau wie bei der Klimapolitik.

Hoher Verschleiß

Natürlich geben sich die meisten Kolleg*innen redlich Mühe, und viele machen tolle, anständige Arbeit, Theaterleiter*innen aller Generationen. Aber es bleibt doch erschreckend, wie hoch der Verschleiß an Menschen ist in unserem Betrieb. Und wie viele Narzisst*innen, Choleriker*innen und Passiv-Aggressive, Kontrollfreaks und Menschen mit Impulskontrollstörung in Chef- und Regiesesseln sitzen. Meist männlich, durchaus auch weiblich. Sie sind zugleich freilich oft auch sehr fleißig, engagiert, klug, charmant oder witzig, sonst hätten sie es ja nicht so weit gebracht – und sehen sich selbst oft als Opfer von Angst oder Druck, aber das gilt nicht.

Erstaunlich ist im Grunde, dass negativer Flurfunk manchmal wirklich nicht nach außen dringt oder nicht gehört werden will, von Politiker*innen, Aufsichtsräten oder Presse. Die sprechen offenbar zu selten mit den Mitarbeiter*innen oder mit all jenen, die gegangen sind. Und gehen tun sehr viele. Auch das eigentlich ein deutliches Zeichen, gerade an den „Vorzeigehäusern“. Wenn man es denn mal geschafft hat an eine der Top-Adressen, eine Stelle in Frankfurt oder gar Berlin, am Festungsgraben oder Ku’damm, wie schlimm muss es dann sein, wenn man trotzdem wieder wegwill und weggeht? Wie viele Magengeschwüre sind da schon gewuchert, wie viele Beißschienen zerbrochen?

Haltung zeigen

Der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist hoch, und täglich flattern Bewerbungen herein. Zugleich beobachte ich auch die Tendenz, dass Menschen, wenn sie es sich irgendwie leisten können, lieber weggehen, als eine toxische Arbeitsatmosphäre zu erdulden. Immer weniger haben Lust auf Hochboxen und Hierarchien, Kolleg*innen lehnen selbst gut bezahlte Angebote ab und leben lieber prekär, weil sie in den Häusern Zu- und Übergriffigkeiten fürchten. Nicht wenige, die klug und sensibel sind, wollen grade gar nicht fest in das System. Horváths Karoline sagt: „Ich müsst so tief unter mich hinunter, damit ich höher hinauf kann.“ Solange man solche Sätze hört in unserem ach so progressiven Theaterbetrieb, weiß man, dass noch viel zu tun ist. Denn es bleiben dann ja oft gerade die Falschen.

3. Ausblick, Perspektiven aus Wandel: Aufsicht und Kontrolle

Zentral ist, dass alle Räte ihren Job gut machen: Aufsichts- und Verwaltungsräte, Personal- und Betriebsräte. Dass sie sich nicht nur um die Pausenzeiten des Orchesters kümmern, sondern auch offensiv nachfragen und sich einmischen bei ungutem Arbeitsklima und Fluktuation. „Künftig soll die Personalvertretung einen eigenen Tagesordnungspunkt im Verwaltungsrat haben“, schreiben die Badischen Neuesten Nachrichten über das Staatstheater Karlsruhe. Man mag fragen, warum erst jetzt und ob das reicht. Aber immerhin, es bewegt sich was, landesweit, wachgerüttelt durch bekannt gewordene Fälle und animiert durch positive Initiativen wie das ensemble-netzwerk.

Andere Führungsmodelle

Trotz der sich allmählich verbessernden Kontrollmechanismen finde ich wichtig, andere Führungsmodelle zu denken und Macht mehr zu teilen. Das gilt innerhalb von Produktionen, wo sich Regisseur*innen nicht wie Marionettenspieler*innen aufführen sollten. Und es gilt für die Gesamtstruktur, in der man mindestens von grünen Doppelspitzen lernen könnte, von Teamleitungen, aber auch von Rotationsmodellen.

Glückliche Mischungen

Persönlich fand ich das Arbeiten oft reizvoll, wenn es heterogen war. Eine Kombination etwa aus Schauspieler*innen und Expert*innen des Alltags, die sich gegenseitig bereicherten. Oder eine Mischung zwischen freier Szene und Staats- und Stadttheater. Also zum Beispiel die Produktionen mit Milo Rau, die Koproduktionen mit festen Häusern waren. Der Clash der Systeme kann auch mühsam sein, aber manchmal fügt sich das Reizvolle beider Welten: Man kann die Infrastruktur und Kompetenz der Häuser nutzen, zugleich frei casten, Recherchereisen unternehmen, Proben und Schreiben in Blöcken abwechseln und danach auf Tour gehen ohne Konflikte mit dem Repertoirebetrieb. Das NTGent in Belgien scheint mir in diesem Sinne eigentlich eine perfekte Kombi der Systeme. Dieses familiäre Haus mit 80 Mitarbeiter*innen ist zugleich produzierendes Stadttheater und einladendes Koproduktionshaus und geht außerdem mit den eigenen Produktionen auf Tour, weltweit ebenso wie landesbühnenartig in die kleinsten Kulturzentren von Flandern und den Niederlanden. Die sojalegende Wollmilchsau.

Empowerment und Wertschätzung

Wir Merkel-Kinder mögen wünschen, dass eine Leitung (von Mehrsparten-Intendanz bis Abteilungsleitung) nicht nur moderiert, sondern dass von ihr auch zukunftsweisende Impulse ausgehen, künstlerische ebenso wie Initiativen zum sozialen und ökologischen Umbau von Theater und Gesellschaft. Dass sie ihre Mitarbeiter*innen inspiriert. Aber erstens ist das von einzelnen Personen im Strudel der Aufgaben und Verantwortlichkeiten viel verlangt, und zweitens verharrt es im hierarchischen Denken. Entsprechend scheint es mir innerhalb der gegebenen Strukturen vor allem wichtig, Freiheiten und Eigenverantwortung zu fördern und Mitarbeiter*innen zu ermutigen und empowern. Und den Mitarbeiter*innen dann auch die entsprechenden Credits zu geben. Eine Vereinnahmung ist fast so demotivierend und frustrierend wie das Gegenteil: das Aussitzen und Ausbremsen in bekannter Anti-Greta-Logik.

Fortschritt und Vorsicht

Wie geht es weiter? Das Pyramidenschleifen wird Zeit und Mühe kosten, aber es geht voran. So wie man irgendwann aufhörte, in Kantinen zu rauchen („Was will die Schwangere hier?“), Kinder zu schlagen (danke, Lindgren u. a.) und SUVs zu kaufen (oh, das wird noch dauern), so wird man die tumben Übergriffe und Rumpelwicht-Ausfälle von Regisseur*innen und Intendant*innen auch nicht mehr „normal“ finden und sich wegducken, sondern diesem letzten Tyrannosaurus-Zucken Einhalt gebieten, vielleicht sogar lachend.

Vorsicht ist aber auch bei einigen Kolleg*innen geboten, die kumpelhaft modern und fortschrittlich erscheinen und behaupten, sie seien hierarchiefrei, aber hinterrücks doch ihre Machtspiele treiben, statt transparent über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu kommunizieren. Es wird eine große Aufgabe sein und bleiben, sich gerade auch mit den etwas subtileren Macht- und Missbrauchsmechanismen auseinanderzusetzen. Mit Menschen etwa, die kapitalismuskritisch blinken, aber neoliberal überholen. Mit den Ideenkleptokrat*innen und Alles-und-jeden-Vereinnahmer*innen. Mit den manischen Hochstapler*innen und Selbstinszenierungsmeister*innen. Mit den charmanten Manipulator*innen, deren Machtausübung vermutlich schlimmer ist als jene der Polterer, weil weniger durchschaubar, also perfider.

Anstand und Allianzen

Die Reise geht also weiter Richtung Transparenz und Anstand. Wenn das schwerfällt oder schwer vereinbar scheint mit manch manischen, erratischen oder sonstigen „Künstlernaturen“ und Narzisst*innen in Leitungspositionen, kann man mit Konzepten wie Verantwortung und Professionalität hantieren, denn die können von allen eingefordert und oft auch umgesetzt werden. Damit wäre schon einiges gewonnen, zumal wenn das einhergeht mit Coaching und Mentoringprogrammen, mit einer klaren Feedbackkultur, mit ernst genommenen Team- und Mitarbeiter*innengesprächen, besseren Kontrollen sowie mehr Macht für die Räte, Ensembles und Netzwerke.

Und ja, Fische mögen vom Kopf her stinken, aber jedes Körperteil zählt. Insofern braucht es insgesamt mehr Mut und Eigenverantwortung. Denn das ist die andere Seite der Medaille, dass man es sich in hierarchischen Strukturen auch gut einrichten kann im Lamentieren und Unzufriedensein und Verantwortungabschieben, aber dass das eben nicht reicht. Dass man aufstehen muss. Sei es zum Gehen oder zum Protestieren und Verändern. Sei es allein oder, besser, gemeinsam. Allianzen bilden lautet das modische und zugleich zeitlose Stichwort.

Es bleibt also, neben allen anderen Aufgaben wie der Dekolonisierung des Denkens, Inklusion und dem nachhaltigeren Produzieren, viel zu tun. Das beginnt wohl – trotz FFP2-Masken – damit, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir bleibt vorerst, mich bei Diana König und Regula Schröter für Tipps und kritische Fragen zu diesem Text zu bedanken.