Foto: © Thomas Eberlein

Text:Roland H. Dippel, am 13. Juli 2025

Uwe Hoppe denkt mit „Der Ring – rebooted“ den Wagner-Mythos erneut weiter. In dieser Schauspielversion von „Der Ring des Nibelungen“ an der Studiobühne Bayreuth gibt es mehr zu sehen als erzählt werden kann, verstärkt durch ein starkes Ensemble.

Diese Uraufführung ist die sechste Adaption in 44 Jahren von Richard Wagners vierteiligem Musiktheater-Bühnenfestspiel „Der Ring des Nibelungen“ für dessen Uraufführungsstadt Bayreuth. Nicht im Festspielhaus, aber im exquisit-archaischem Hoftheater des 1754 errichteten Steingraeber-Palais und heutigen Pianohauses, das eigene Konzertreihen unter anderem mit der FAUST-Preisträgerin Marlis Petersen veranstaltet. Durch Uwe Hoppes Bearbeitungen lernten viele Einheimische die Musikdramen des berühmtesten Wahl-Bayreuthers und umstrittenen Genies gründlicher kennen als durch Vorstellungen auf dem Grünen Hügel oder anderer Opernhäuser. Seit dem Startlauf der Studiobühne Bayreuth im Jahr 1981 – Mitgründer Karlheinz und Monika Beer waren Gäste dieser heftig beklatschten Premiere – schreibt Hoppe für hier und Theater in ganz Deutschland Stücke frei bis sehr frei nach Wagner.

Anno 2025 fällt auf: Der beißende Witz und die bizarre Spottlust früherer Texte wie „Der Ring des Liebesjungen“ oder „Blutrote Segel“, eine Brachialkomödie nach „Der fliegende Holländer“, verflüchtigten sich. Die heutigen Zeiten sind offenbar viel zu lausig für die subversiven Wohlstandsspäße der späten 1980er Jahre, die gesalzenen Wiedervereinigungsturbulenzen der 1990-er oder die kabarettistisch-opulenten Einrichtungen von Wagners frühem Ritterdrama „Leubald“, Hoppes Lieblingsprojekt.

Der traut als Regisseur seines rebooteten „Ring“ dem als Hoffnungsfunken nach dem Weltenbrand gedeuteten Erlösungsmotiv im Orchesternachspiel von Wagners viertem „Ring“-Teil „Götterdämmerung“ nämlich überhaupt nicht. Vor der personifizierten und ziemlich abgewrackten Erda (Michaela Proebstl-Kraß), einer verwelkten Personifikation unseres kranken Planeten, verenden alle Figuren. Aus deren Leichen sprossen Sonnenblumen. Aber dieser Hoffnungsfunke bleibt kraftlos. Der optimistische Glaube an die Wende zum Besseren aus Kriegsgefahr, Klimakatastrophe und Demokratieauszehrung soll sich nicht einstellen.

Überraschungen und Weiterdenken

Bis zum deshalb undurchdringlichen Nebel am Ende überzeugen Hoppe und das im jahrzehntelangen Ringen an Wagner gewachsene Ensemble mit profunder Textexegese und intelligenten Überraschungen. Wenn Hoppe Eigenes erfindet, denkt er Wagners Mythos- und Nibelungen-Derivat stringent weiter. Oder er setzt auf der weißen Scheibe, die aussieht wie das Innere eines Baumstamms mit Jahresringen, bravouröse Verknappungen wie die der 35 Wagner-Minuten von Siegfrieds Tod bis Brünnhildes Schlussgesang zu einem Massensterben in 35 Sekunden.

Dabei ist der Sprachduktus des Ensembles härter, brutaler, deutlicher als es die Dichtung in Wagners Vertonung je sein könnte. Vieles wird demaskiert, was Wagners Musik unter raunenden, schmelzenden, düsteren und apokalyptischen Langzeitseufzern verbirgt. Wagnernde Stabreime gibt es im Steingraeber-Palais auch: „Schnucklige Schnecken“ stöhnt der Ringräuber Alberich bei den drei Rheintöchtern in Parodierung der „Ring“-Dichtung. Später überwiegen vielleicht einen Kick zu viele Fäkalwörter.

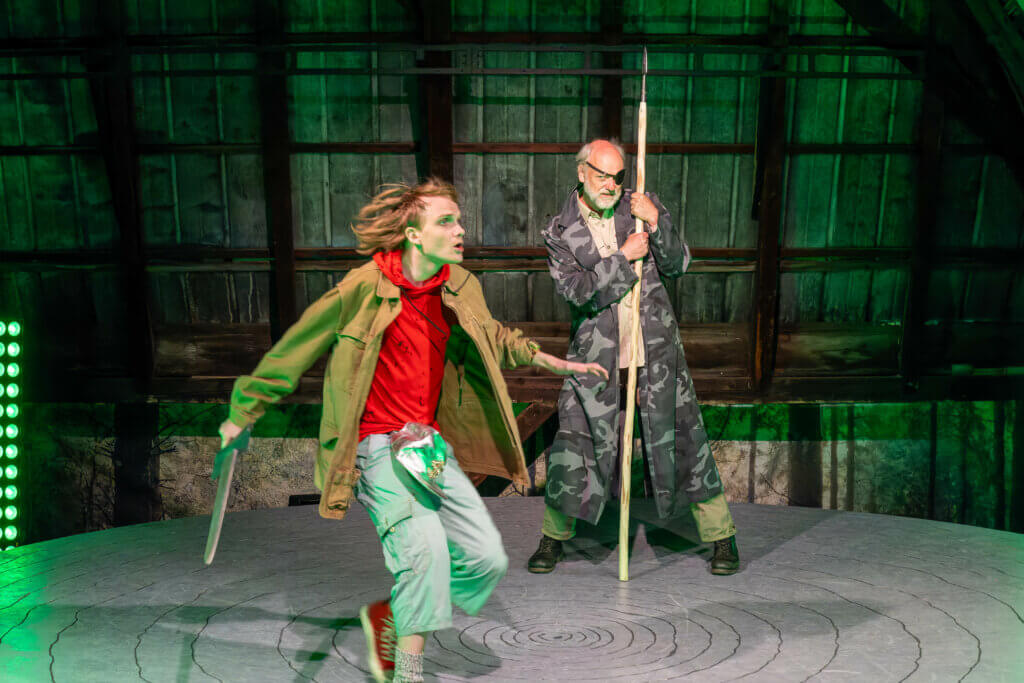

„Der Ring – rebooted“ an der Studiobühne Bayreuth. Foto: Thomas Eberlein

Hoppes enzyklopädischen Zusammenschnitt auf lockere drei Stunden verstehen auch Wagner-Unkundige. Trotzdem hat man im Hoftheater zu am Premierenabend herbstlichen Temperaturen den Eindruck von Klassizität. Denn zum einen zitiert Hoppe die Bayreuther „Ring“-Inszenierung von Harry Kupfer aus den 1980-gern und die aktuelle von Valentin Schwarz. Zum anderen – unvermeidlich bei solch sympathischer Ensemblekontinuität – wurden die Studiobühne selbst und dessen Publikum im Lauf der Jahre von jugendlichen Revoluzzern zum tragenden Establishment der Universitätsstadt Bayreuth. Auch in diesem Sinn bleibt die semiprofessionelle Studiobühne eines der ungewöhnlichsten Stadttheater Deutschlands, bei dessen gesellschaftlichem Premierenglanz eigentlich nur die Leitungsspitzen vom Grünen Hügel und aus der Villa Wahnfried fehlten.

Oper als Schauspiel

„Mut zur Lücke“ trompetet der Siegfried-Darsteller und alle lachen. Weil es durch die vorgesehenen Stimmlagen in der Oper Zwänge bei Besetzungen von mehreren Partien mit einer Person gibt, kann man im Schauspiel viel freier casten und torpedieren. Der Darsteller des verliebten Riesen Fasolt, der Walküre Grimgerde und des Siegfried fiel aus. Also übernahm Lukas Stühle mit roten Turnschuhen, einem imponierend souveränen Umgang mit dem Textbuch und couragierter Chuzpe den Part eines „hehrsten Helden der Welt“, der bei Hoppe Frauen toxisch niedernietet.

Das Ensemble, Heike Betz mit intelligent-sparsamen Kostümen und Simon Opitz als Wagner-Kernszenen elektroakustisch zusteuernder Tonmeister zeigen, dass die eigene Kerngeneration von Spät-68zigern zwar schon ziemlich mies, die Nachgeborenen aber noch weitaus schlimmer sind. Frank Joseph Maisel, ein Alberich mit sympathischen Zügen, und Jürgen Skambraks, der das Dauerdilemma des am Ende voll blinden Krisenpolitikers Wotan deutlich ausagiert, sind spannende Antipoden. Julian Krumm zeigt im Figurenquartett des sachlichen Fafner, des Fast-Terroristen Siegmund, einer Walküre und des schnöseligen Gunther mit seiner bornierten Schwester Gutrune (Maria Weber) eine rasante Wandlungsfähigkeit.

Es gibt vieles zu sehen, was bei Wagner nur erzählt wird, etwa wie Oliver Hepp den Vollstrecker Hagen in sympathischer Gebrochenheit als Opfer entzweiter Eltern und der nur durch Cash zustande gekommenen Zeugung zeigt. Annette Zeus gelingt es als Brünnhilde, viel von Wagners humanem Musikstrom in ihre Rolle zu legen. Und immer wieder gibt es burleske Details. Das ganze Ensemble – auch alle hier nicht Genannten – leuchtet: Von Conny Trappers scharfzüngiger Fricka über Anne Christophs von Hoppe aufgewerteter Waltraute bis zum „Walkür Siegrun“ und artistischem Zwerg Mime von Tillmann Hamel. Für deutschsprechendes Publikum taugt diese mit Realitätsrelevanzen von Schuldenbremse bis Kriegseskalationen aufgeladene Einführung zum „Ring“ viel besser als zahlreiche der im Festspiele-Schatten angebotenen Vermittlungsangebote. Feine Sache mit respektheischendem und definitiv werktreuem Tiefgang.