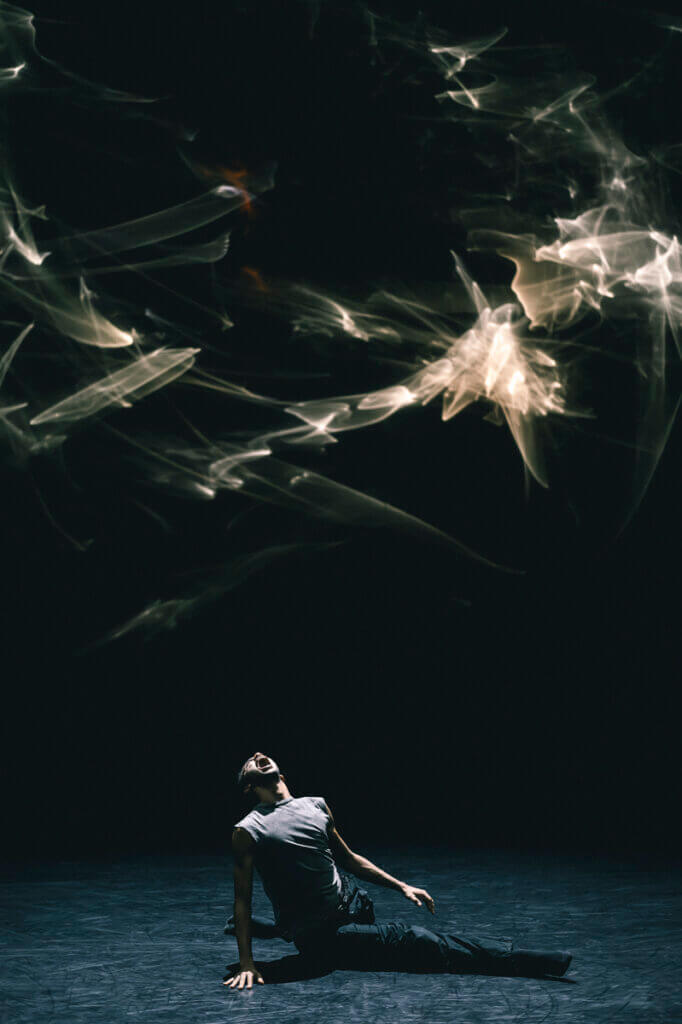

Foto: „Figures in Extinction“ Nederlands Dans Theater & Complicité © Rahi Rezvani

Text:Miguel Schneider, am 5. Juli 2025

Choreografin Crystal Pite und Theatermacher Simon McBurney haben gemeinsam mit dem Nederlands Dans Theater (NDT) und Complicité die Deutsche Oper Berlin in ein Panorama des Erdzeitalters verwandelt. Eine beeindruckende Hochtaktdichtung, die wie ein Schnitt durch unsere Ängste fährt: philosophisch schön, manchmal verwirrend, aber eindringlich.

Ein Summen – vielleicht Lüfter, vielleicht Insekten – liegt noch im Saal, als das NDT 1 beim Gastspiel des Staatsballetts Berlin in blassem Licht eine menschenlange Linie bildet. Hände auf dem Brustbein, Augen geschlossen: ein kollektives Einatmen. Dann hebt sich der Raum wie ein Feldforschungsprotokoll. Drei Kapitel, drei Jahreszahlen – von einer verschollenen Welt über die digitale Reizflut der Gegenwart bis in eine unruhige Zukunft: [1.0] 2022, [2.0] 2024, [3.0] 2025.

Ein dreiteiliger Abend, der mit jeder Szene tiefer in das Nervensystem unseres Planeten zoomt. Verblüffend dabei ist, wie eng sich Text und Bewegung über weite Strecken verzahnen: Pites Körpersprache scheint nicht nur auf den Ton zu reagieren, sondern ihn zu verkörpern.

Kapitel 1: the list. Foto: Rahi Rezvani

Atlas der Verluste

Die Eröffnung „the list“ ist Aufzählung und stille Klage zugleich. Sur-Titel zählen durch: Figure 1 – Pyrenäen-Steinbock, Figure 4 – Gletscherbucht. Eine Liste ausgestorbener Arten erzählt die schwindende Natur. Jedes Wort schiebt ein neues Bewegungs-Hologramm an. Ein Tänzer schultert zwei große Hörner mit zitternden Muskelfasern, als sei das letzte Aufflackern der Art tonnenschwer. Zahlreiche Off-Stimmen führen durch den Abend. Besonders nah geht die leise Kinderstimme, die fragt: „Wo ist er hin, ist er für immer weg?“

Im Sounddesign von Owen Belton und Benjamin Grant stapeln sich Naturaufnahmen, Straßenlärm und ein nervöses Brummen, als wucherten unter der Bühne Stromleitungen. Tom Visser bestimmt mit Lichtschlieren den Raum, taucht Körper in kupfernen Staub, löscht sie wieder. Erst diese Klang- und Lichtarchitektur verleiht dem Abend die Stimmung, ohne die der inhaltliche Punkt emotional nur schwer greifbar wäre.

Die Tragik hinter der Aufzählung wird von der ironischen Zäsur des klimaleugnenden TV-Clowns gebrochen, dessen geschmeidige Hüftverdrehungen ebenso plump wirken wie seine Parolen. Ziemlich scharf sind die eingespielten O-Töne Donald Trumps – „I’m an environmentalist“, schnarrt es von der Tonspur, während auf der Bühne längst Dystopie vertanzt wird. Das Publikum reagiert mit Lachen, das steckenbleibt, weil der Irrwitz der Realität plötzlich Körper bekommt. Die Szene urteilt nicht, sondern legt offen: Die Aussagen werden unkommentiert, fast nüchtern präsentiert und die Bewertung wird dem Publikum selbst überlassen.

Pite komponiert ein Empathie-Ballett, denn Bewegungen sind nie plakative Tier-Pantomime, sondern Gleichnis – wir erkennen das Zittern, weil es menschlich bleibt. Nur die Dramaturgie gerät am Ende in eigenen Bilder-Überfluss: die Aufzählung rast, Figuren kollidieren, bis Kunst und Kommentar kurz nicht unterscheidbar werden. Ein kalkulierter Schock der droht, die finale emotionale Ansprache zu verwischen.

Linkshirn-Raserei

„but then you come to the humans“ startet wie ein Freeze-Frame der Gegenwart: eine saubere Rasterung von Bürostühlen, graue Anzüge, Smartphones als leuchtende Mini-Monitore. Die Kinderstimme fragt erneut: „Warum bewegen sie sich nicht?“ – da zuckt ein Finger, ein Scroll-Daumen, und Iain McGilchrist Essay über das Gehirn wird als Voice-Over in den Raum gedonnert: links rational, rechts intuitiv und „der intuitive Verstand ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener“ (Einstein). Tänzer:innen lip-syncen Satzfetzen, während eine Livekamera das Geschehen als True-Crime farblos auf die große Bühnenrückwand streamt.

Kapitel 2: but then you come to the humans. Foto: Rahi Rezvani

Das Ensemble surft auf dieser Text-Welle mit messerscharfer Präzision: gestanztes Synchron-Tik-Tok zerfließt in kreisenden Soli, ein Bach-Doppel-Violinkonzert blitzt auf – 10 Sekunden barocke Lunge – und reißt wieder ab. Dabei zündet die Choreografie ein Tempo, das den Abend auf Überholspur setzt: die Gruppe wird Sog, Wort und Körper verschrauben sich zu einem Denk-Tanz, der zugleich Predigt, Satire und Rave ist. Zwischen abrupten Unterbrechungen jagen die Tänzer:innen in spiraligen Floor-Slides vor, nur um im nächsten Atemzug in zentimetergenauem Stillstand zu verharren – Kontrollverlust und Beherrschung in schnellem Wechsel.

Hier liegt der emotionale Höhepunkt: Humor, Wut und eine greifbare Sehnsucht nach Berührung verbinden sich. Wenn zum Schluss die Krawatten fliegen und die Anzugshüllen zu Boden fallen, leuchtet die Möglichkeit auf, dass Verwandlung machbar ist – im Körper zuerst, dann vielleicht in der Welt.

Requiem im Gegenlicht

Nach dieser Hochdrehzahl wirkt „requiem“ wie ein plötzlicher Pulsabfall. Ein Krankenhausbett unter Neon, Atemgeräusche, eine Stimme zählt die fünf Stadien der Verwesung auf. Kurz klassisches Ballettvokabular auf Mozarts „Lacrimosa“, Fauré-Sopranläufe, ein Schnittke-Geräusch-Schock, sogar ein Ice Spice-Loop flackert auf – musikalisch irgendwo zwischen E- und Popmusik. Tänzer:innen nennen ihre Namen, die ihrer Großeltern, drücken in Gedenken die Handflächen in den Bühnenboden.

Doch dramaturgisch zerfasert dieser dritte Teil: Tableaux drängen sich und das Tempo fällt spürbar ab. Der vorherige Sturm wird zum meditativen Drift. Das versprochene „Fünkchen Licht“ glimmt, aber gegen Ende verliert sich das Stück in symbolischer Überfülle – paradoxerweise gerade dort, wo es am unmittelbarsten sein will.

Kapitel 3: requiem. Foto: Rahi Rezvani

Trotzdem hinterlässt der dritte Teil Bilder auf höchstem Niveau. Ein Ensemble, das sich in Pites typischen Sternenstaub projizieren lässt und erneut eine Off-Stimme, die „the dead surround the living“ spricht. Es bleibt bemerkenswert, wie konsequent sich der Abend jeder moralischen Vereinfachung verweigert und trotzdem Haltungen sichtbar macht. Die politische Schärfe, etwa in der Thematisierung US-amerikanischer Rhetorik, legt bloß, klagt aber nicht an.

Auf dem Bühnenraum entsteht ein Kosmos, in dem insbesondere Alexander Andison, Demi Bawon und Zenon Zubyk mit beeindruckender Präzision brennen. „Figures in Extinction“ ist ein Fieberprotokoll unseres ökologischen Psychogramms, das keinen Trost schenkt, aber die Wachheit, genauer hinzusehen. Das Publikum geht womöglich leiser, aber aufmerksamer aus dem Theater – während die vielen Sprechakte als philosophisches Echo im Ohr bleiben: Was bleibt, wenn wir nichts mehr benennen können?