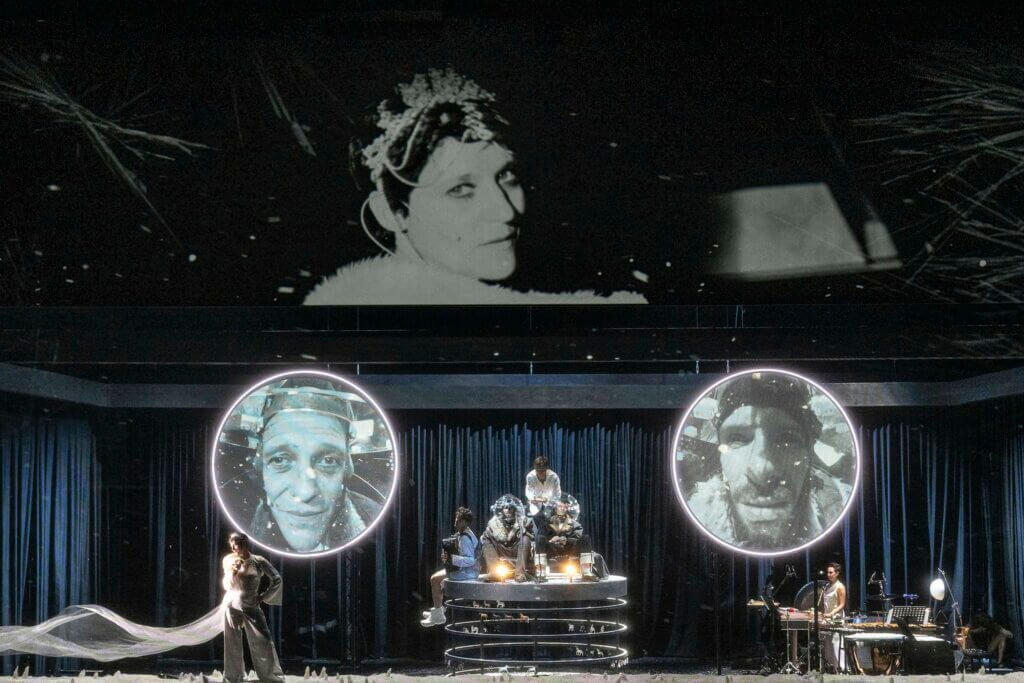

Foto: Varvara Shmykova, Sonja Beißwenger, August Diehl (Dr. Garin), Filipp Avdeev (Perkhusha), Yang Ge © Sandra Then

Text:Joachim Lange, am 17. August 2025

In „Der Schneesturm” nach Sorokin lässt Kirill Serebrennikov die Russen in dystopischen Szenarien Deutsch sprechen. Die Inszenierung bei den Salzburger Festspielen ist eine Reise mit Irrwegen, existenziellen Ängsten und einem tanzenden Schneesturm.

In diesem Salzburger Festspieljahrgang scheinen Russen dafür zuständig zu sein, unserer Gegenwart auf der Bühne ihre mögliche dystopische Zukunft vor Augen zu führen. Mit Inszenierung von Stücken aus der Vergangenheit skizzieren sie erschreckende Szenarien. Mit Dmitri Tscherniakovs düstere Version von Händels „Cesare in Egitto“ und mit Evgeni Titovs postkatastrophischer Opernversion von Peter Eötvös’ „Drei Schwestern“ von Tschechow betrifft das gleich zwei zentrale Opernproduktionen. In der Schauspiel-Depandance der Festspiele auf der Perner Insel in Hallein kam jetzt auch noch Kirill Serebrennikow dazu. Dessen Weg aus Putins Hausarrest in die westeuropäische Spitzenriege der Theater- und Opernregisseure wäre selbst ein bühnentauglicher Stoff.

Der Vollblutbühnenmann hat jetzt aus Vladimir Sorokins Roman „Doktor Garin“ (2010) ein Bühnenstück mit dem Titel „Schneesturm“ gemacht und als einen Sturm der Bilder auf die Bühne gebracht. Hinter dieser Kombination aus Vorlage und Bühnenadaption stehen damit gleich zwei im Westen lebende Putin-Kritiker. Dass dabei dennoch kein plattes Polittheater herauskam, das für Russland das Menetekels seines Untergangs an die Wand malt, spricht für die künstlerische Qualität beider. Serebrennikov nennt Sorokins Universum post-apokalyptisch und retro futuristisch.

Anspielungen und Einflüsse

Das Deutsch, das Serebrennikov als hier lebender Künstler, seine Figuren sprechen lässt (aus dem Arzt Garin macht er gleich einen Deutschen) ist zwar von Russisch durchsetzt, schien ihm aber im Programmheft erklärungsbedürftig. Die Antwort ist: In der hier gezeigten „dystopischer Welt haben die Russen eben begonnen, Deutsch zu sprechen. Wer weiß, warum.“ Besser, man versucht keine Antwort. Und lässt das genauso im Schnee liegen, wie den Satz von Garin, dass Lohengrin den Schwan erlegt hat. Dass es Parsifal war, muss Serebrennikov schon deshalb wissen, weil er sowohl „Parsifal“ als auch „Lohengrin“ (ziemlich überzeugend) bereits inszeniert hat. Vielleicht ist das ja auch nur eine kleine Teufelei von August Diehl, der in einem grandiosen Leinwand Auftritt als Voland in der jüngsten „Meister und Margarita“-Verfilmung gerade in Moskau sein Unwesen getrieben hat. Das Phantasiepotential, das Sorokin und in seinem Gefolge Serebrennikov entfesseln erinnert überhaupt oft an Michail Bulgakow. Auch Peer Gynt scheint als Bruder im Geiste mitzuflunkern, wenn hier die Wirklichkeit im Schneesturm durcheinandergewirbelt wird.

„Der Schneesturm” 2025 bei den Salzburger Festspielen. Foto: Sandra Then

Der titelgebende Schneesturm ist dabei selbst eine poetische Figur aus vielen Schneeflocken (im Video und als Imitation auf der Bühne) und mit einem Ensemble von neun poetischen (exzellent singenden) Stimmen, tanzenden Fantasiefiguren in fließenden Gewändern mit Kronen Federschmuck und seltsamen Geheimnissen. Immer stimmungsmunter flankiert von der Livemusik von Malika Maminova. Dr. Garin will mit Hilfe des Brotkutschers Perkhusha und seinen 50 Miniaturpferdchen (so in Hamstergröße) einen Impfstoff in ein entlegenes Dorf bringen, um die paar noch nicht zu von der schwarzen bolivianischen Seuche zu Zombies mutierten Bewohner zu impfen und damit zu Retten. Die Fahrt dahin ist ein abenteuerliches Unternehmen gegen alle Vernunft und einen eskalierenden (realen und metaphorischen) Schneesturm.

Traumbilder, Visionen und Sünden

In zwölf Stationen (oder Traumbildern) kommen sie immer weiter vom Wege ab, vergessen sogar mal das Ziel. Sie kehren bei der mannstollen Müllerin mit dem nur puppengroßen Mann ein. Die Kufen des Schlittens brechen. Sie entdecken die Wunderkraft der Pyramide, die bei Garin die Vision verursacht, dass er gerade in einem Kessel in heißen Öl für seine Sünden büßen muss. Das ist eines der Glanzstücke in August Diehls Tripp des Dr. Garin zu sich selbst. Bei dem eine Zwiebelschale nach der anderen fällt.

Auf der Bühne sitzen er und Filipp Avedeev als herrlich, teils russisch wuselnder Perkhusha auf einer Apparatur. Die erinnert an einen futuristischen Kutschbock – dort stecken ihre Köpfe in zwei durchsichtige Helme mit Innenkamera, so dass ihre Gesichter in zwei runden Leinwänden zu sehen sind. Und damit auch ihre wachsende Angst und Verunsicherung. Vorn auf einem Laufsteg ist ein Schneeteppich ausgerollt auf dem ihr Schlitten als Miniaturmodell von einer Handkamera gefilmt und auf eine Leinwand über der Bühne vergrößert wird. Dazwischen umspielen sieben Performer als sprechender, singender, tanzenden Schneesturm die beiden und leisten ihren Beitrag den sich immer mehr auf dem Weg zu sich selbst verirrenden (und den Zuschauern) die Sinne mit einem Theater total a la Serebrennikov (inklusive des einen einen oder anderen Kalenderspruchs) zu vernebeln. Und doch den Blick auf sich selbst, aufs Existenzielle, inklusive der Ängste, zu richten.