Gesellschaftliche Spielräume

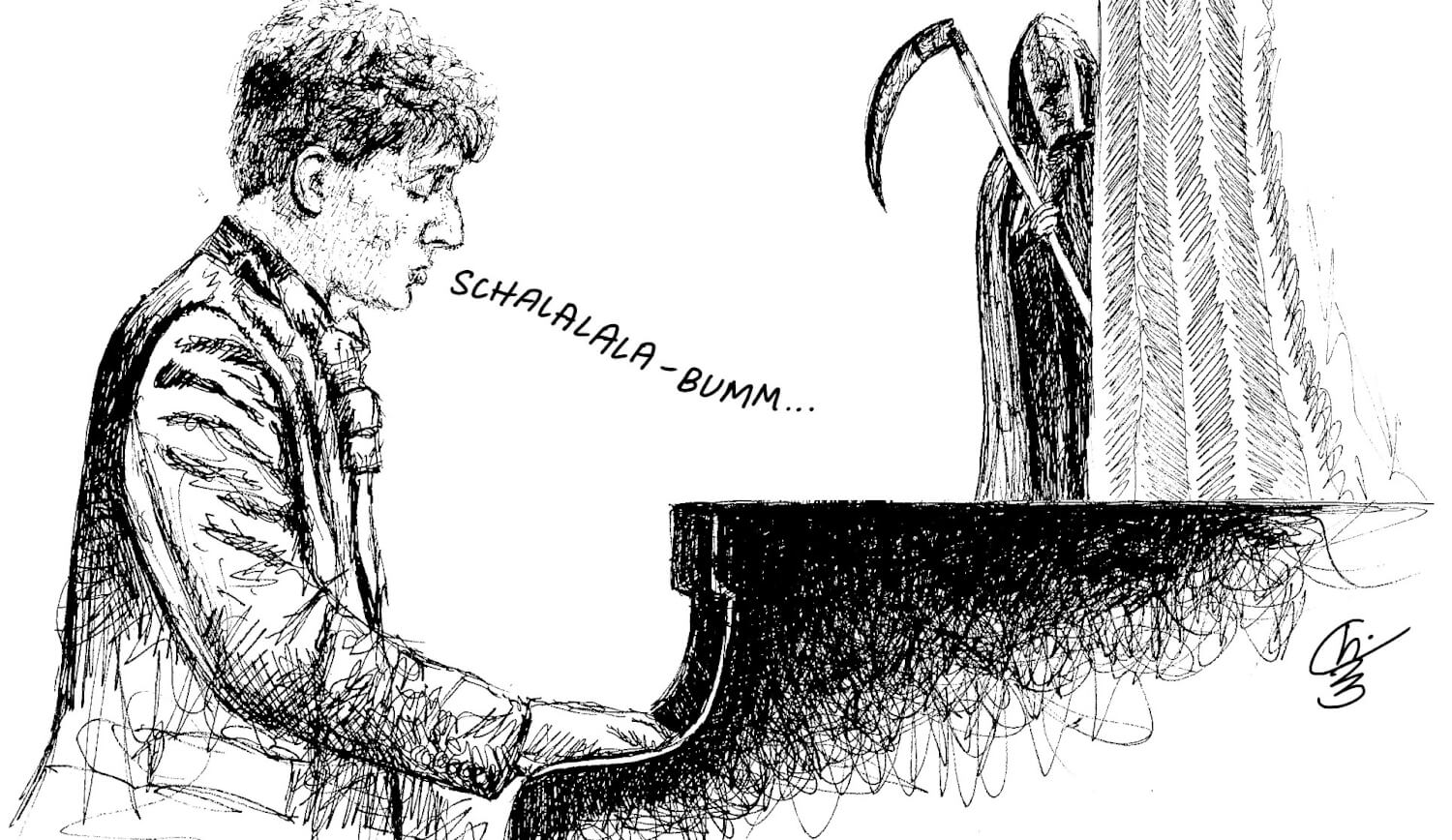

Foto: Illustration von Charlie Casanova © Charlie Casanova Text:Sven Schlötcke, am 24. Januar 2025

Die Frage nach dem Wert des Theaters beantwortet der Co-Leiter des Mülheimer Theaters an der Ruhr, Sven Schlötcke, mit seiner persönlichen Theatergeschichte.

Der Abbruch des Studiums der Medizin – eine Auszeichnung für jeden, der das studieren durfte – galt in der DDR als eine Art Verrat am sozialistischen Staat. Diese Enttäuschung für Gesellschaft und Familie zog zuweilen erniedrigende Rechtfertigungen vor unterschiedlichen Gremien nach sich. Ich wusste damals nur, dass die Welt der Medizin nicht die meine war. Ansonsten aber kein Plan, keine zwingende Idee, wohin die Reise gehen könnte. Die Möglichkeiten mit einem abgebrochenen Studium waren überschaubar. Bewährung in der Produktion kam nicht in Frage.

Eine Welt in der Welt

Es gab nur einen vagen Traum, eine Welt in der Welt der DDR zu finden, die einen Hauch von Freiheit versprach, jenseits der verordneten Identität mit einer Gesellschaft, deren Verbundensein auf Zwang basierte. Doch auch die Kirche, die als Sammelbecken Andersdenkender galt, kam für mich nicht infrage, dazu war ich zu materialistisch, zu atheistisch erzogen. Mir schien es nur eine Alternative zu geben: Die Welt der Kunst, des Films, des Theaters war geheimnis- und verheißungsvoll, obwohl ich nur über einige Bekannte meiner Eltern, wie den Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase oder den Schauspieler Armin Mueller-Stahl, flüchtig mit ihr in Berührung gekommen war.

In diesen Kreisen fielen auch Namen wie Wolf Biermann, Robert Havemann, Sarah Kirsch, Ulrich Plenzdorf, Stefan Heym oder Jewgeni Jewtuschenko, die mir mit dreizehn, vierzehn Jahren allerdings noch nicht viel sagten. Bis 1984, dem Jahr des Studienabbruchs, hatten sie sich aufgeladen. Meine Theaterbesuche beschränkten sich zwar auf wenige, zumeist ernüchternde Erfahrungen mit der Schulklasse. Dennoch hatte ich die naive Vorstellung entwickelt, dass das Theater eine Welt von miteinander verbundenen Freigeistern sei. Und so trat ich, trotz Studienabbruchs, durch Ausnutzung der Beziehungen meines Vaters, im November 1984 einen Job als Requisiteur am Theater Stralsund an.

Ernüchterung und Erweckung

Schon am ersten Arbeitstag die erste Enttäuschung. Ich setzte mich in der menschenleeren Kantine an einen Tisch – viel Holz, schmiedeeiserne Ziergitter zwischen den Sitznischen, Frittengeruch. Nach wenigen Minuten erschien der Kantinenwirt und fragte mich, ob ich neu sei und zu welcher Abteilung ich gehöre. Ich: Ja, neu. Requisite. Er: Das ist der Technikertisch. Requisite sitzt da drüben. – Es war der Beginn einer kolossalen Ernüchterung.

Mein Fazit nach einem Jahr Theater: kleinbürgerlich, militärisch organisiert, voller Neid, Heuchelei und Konkurrenz, alles andere als frei. Ich kündigte und machte zum Glück andernorts bessere Erfahrungen, die mir halfen, an meinen naiven Vorstellungen vom Theater als utopischem Raum der Freiheit festhalten zu können. So wurde ich Beleuchter, Inspizient, Regieassistent und studierte schließlich Regie an der „Ernst Busch“ in Berlin. Obwohl mir das Theater als Organisation ebenso wie die wuchernden Eitelkeiten seiner Akteure suspekt blieben.

Spätphase der DDR

In der Spätphase der DDR hatte das Theater so große Kraft wie selten zuvor in seiner Geschichte und wohl nie wieder danach: als Medium subtiler Kritik, Vorreiter von Reformideen und Versammlungsraum für Andersdenkende. Alexander Langs Inszenierung von „Dantons Tod“ mit Christian Grashof als Danton und Robespierre am Deutschen Theater in Ostberlin stand dafür wie wohl keine andere Inszenierung. Ich sah sie zum ersten Mal 1987, sechs Jahre nach der Premiere. Es sollten sieben weitere Besuche folgen. Zur Dernière – nach dem Fall der Mauer – hatte die Revolution zweimal ihre Kinder gefressen. Grashof verwandelte sich mit einer Drehung vom um die Revolution trauernden Genussmenschen Danton in den jakobinischen Hardliner Robespierre und wieder zurück. Sein Schauspielerkollege Roman Kaminski spielte dabei Passagen aus dem auch in der DDR legendären „Köln Concert“ von Keith Jarrett. Die Aufführung war wie eine Erweckung.

Nach dem Besuch glaubte ich plötzlich, Theater zu verstehen. Alles schien ganz klar: Das Spiel als Akt der dialektischen Überwindung von Identitäten und damit als Befreiungs- und Emanzipationsakt. Im Spiel ist alles möglich. Ein Stock ist ein Flugzeug, eine Schlange oder eine Kalaschnikow. Jeden Abend spielen. Immer wieder neu. Im Theater kann sich die Bindung an ideologische Vorstellungen und an Zugehörigkeiten in Sekundenschnelle auflösen, in ihr Gegenteil verkehren und das Individuum als sich stets veränderndes Wesen zeigen. Ich ist immer ein anderer. Nicht die Differenz ist das Entscheidende, sondern das Erleben der Gemeinsamkeit des Nicht-Identischen.

Langs/Grashofs „Danton“ schuf gleichermaßen eine ungeheure Verbundenheit im Publikum und mit den Schauspieler:innen: ein Erleben kollektiven und dennoch individuellen Verstehens im Moment. Das Theater ist ein Labor für Experimente zur Herstellung solcher nichtidentischer Verbundenheiten. So schien es mir damals, und so scheint es mir bis heute.

Moment des Verbundenseins

Auch wenn sich die Verhältnisse seit dem Zusammenbruch der DDR verändert haben und das Unterlaufen der Kontrolle und der Gleichschaltung durch einen autoritären Staat mittels subtiler Zeichen nicht mehr nötig erscheint, bleibt diese Möglichkeit, diese Kraft des Theaters wesentlich. Was könnte für eine Gesellschaft in Zeiten der Konjunktur identitärer Konzepte – von Leitkultur bis Great Again; von ins Ideologische gekippter Wokeness, die sich an der Idee der Differenz durch Identität abarbeitet; von Abgrenzung und zunehmender Segregation – wichtiger sein als öffentliche Räume der Verständigung, die vermittels des Spiels das Konzept der Identität jeden Abend ad absurdum führen und dennoch Momente des Verbundenseins herstellen können?

Dafür müsste das Theater als Organisation auch nach innen glaubwürdig sein. Es müsste sich selbst als veritables Gesellschaftslabor verstehen, das seine „betrieblichen“ Strukturen in den Blick nimmt und nach innen lebt, was es an Zustandskritik, Gesellschaftsanalyse und utopischen Entwürfen auf der Bühne zeigt. Seine Binnenkultur, die für sein Publikum immer spürbar ist und den Verständigungsraum Theater definiert, kann und sollte Formen des Gemeinsamen erproben, der nicht entfremdeten Arbeit und kollektiven Intelligenz, als Gegenentwurf zum Autoritären. Auch die Strukturen des Theaters sollten spielerisch sein, sich selbst immer wieder zur Disposition stellen können. Kein Betrieb. Keine Produktionsstätte. Freiraum. Ort des Verbundenseins in der Auseinandersetzung.

Blaupause

Das war es vielleicht, was wir Anfang der Neunzigerjahre mit der Gründung des Theaterhauses Jena versucht haben und was bis heute auf die eine oder andere Weise dort immer wieder versucht wird. Die Analyse der gescheiterten Mitbestimmungsmodelle im Westen der Siebzigerjahre – von der Schaubühne bis zum Frankfurter Schauspiel – verhinderte zwar nicht, dass wir die gleichen Fehler nicht auch gemacht hätten, führte aber zu anderen Formen der Auseinandersetzung, der Infragestellung. Das Mülheimer Theater an der Ruhr war in struktureller Hinsicht die Blaupause. Wir übernahmen die einheitlichen Verträge für alle Mitarbeitenden und die Idee eines Ensembles, das alle einschließt, Künstler:innen und Kunstermöglicher:innen, wie wir Technik und Verwaltung nannten.

Am Theater an der Ruhr, an dem ich irgendwann zufällig oder vielleicht sogar folgerichtig gelandet bin, haben wir inzwischen den Repertoirebetrieb abgeschafft und arbeiten an unterschiedlichen Formen der Beteiligung aller Mitarbeitenden, weit entfernt vom Ideal, aber mit Leidenschaft und zuweilen auch mit der Lust am Scheitern, die eine Voraussetzung für jedes Labor, jeden experimentierenden Spielraum ist, für ein Theater als öffentliches, gesellschaftliches Labor des Nicht-Identitären und der Verbundenheit. – Spielräume. Welche Räume bräuchte es mehr?

Sven Schlötcke wurde 1961 in Rostock geboren, dreißig Jahre später war er Mitbegründer des Theaterhauses Jena. Seit 2001 arbeitet er als Künstlerischer Geschäftsführer am Mülheimer Theater an der Ruhr, seit Beginn dieser Spielzeit mit einem fünfköpfigen Programmteam.

Dieser Artikel ist erschienen in Heft Nr.1/2025.