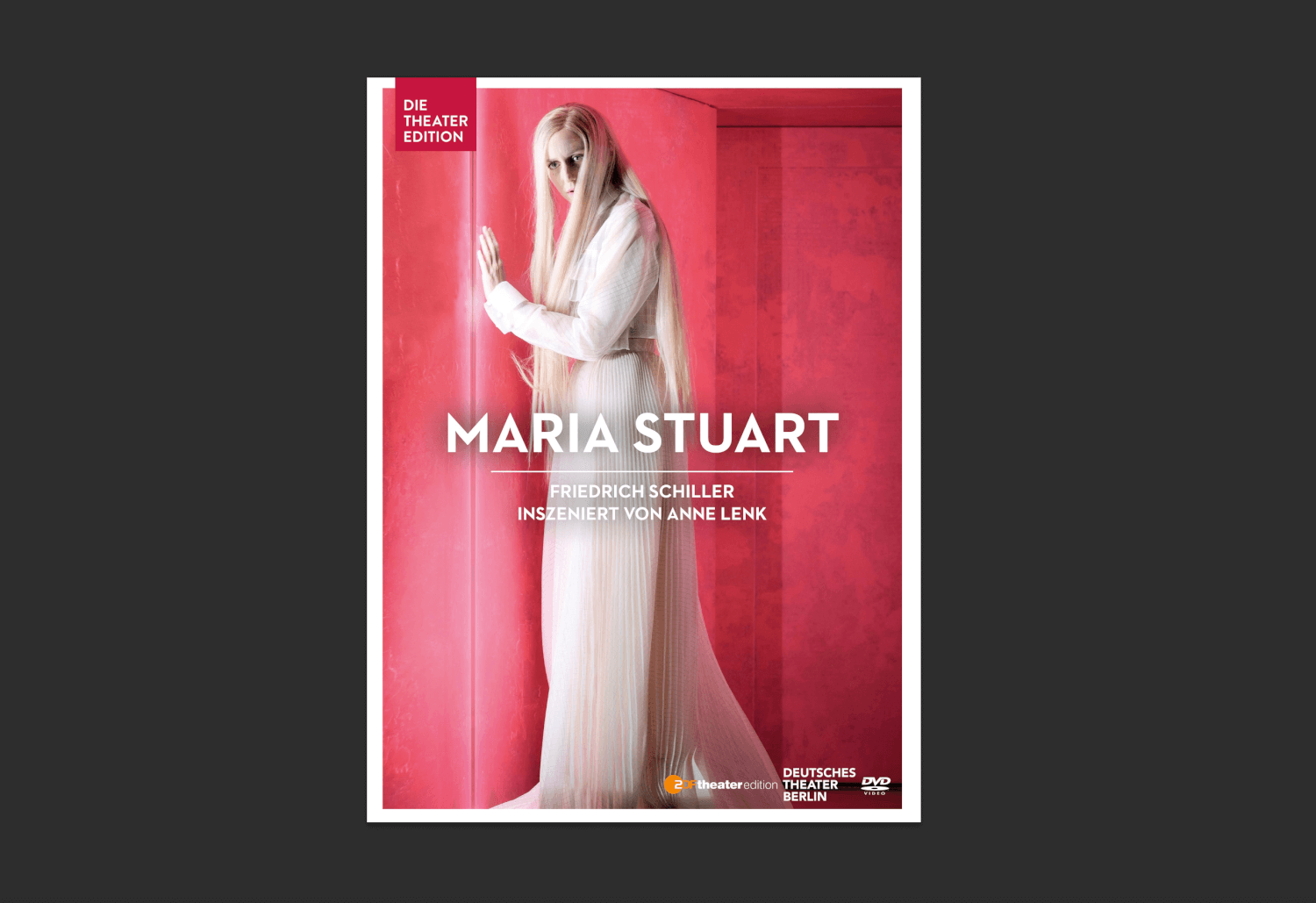

DVD: „Maria Stuart“

Foto: Fransziska Machens in der Titelrolle von „Maria Stuart“ am Deutschen Theater Berlin © Theateredition Text:Andreas Falentin, am 13. Oktober 2022

Diese DVD dokumentiert nicht nur eine ungewöhnliche, durchaus herausragende Inszenierung, deren Einladung zum Theatertreffen 2021 wohl unstrittig war. Sie ist auch, vielleicht sogar in erster Linie, bereits ein historisches Dokument. Hatte doch Anne Lenks „Maria Stuart“-Inszenierung, die immer noch regelmäßig auf dem Spielplan des Deutschen Theaters Berlin steht, am letzten Oktoberwochenende 2020 Premiere. Ab Montag, 2. November, waren die Theater dann erst mal wieder zu, aus bekannten Gründen – und viele bekanntlich wesentlich länger als erwartet und erhofft.

Überduchschnittlich viele Premieren gab es an diesem Wochenende in Schauspiel, Musiktheater und Tanz. Elf davon haben wir damals auf der Homepage der DEUTSCHEN BÜHNE besprochen – apokalyptische Tanz-Projekte in Augsburg und Regensburg, einen neuen Pollesch in Nürnberg, eine Castorf-Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper, „Dantons Tod“ am Resi, eine Barockoper in Aachen, Kindertheater aus Bonn, Jugendtheater in Stuttgart, eine „Faust“-Bearbeitung“ in Dortmund, eine Antikenbearbeitung in Dessau und eben „Maria Stuart“. So viel Vielfalt, auch so viel Prominenz und so viel Qualität war selten an einem Wochenende.

Total allein

Das Besondere an Anne Lenks Schiller-Zugriff: Die Menschen sind total alleine, selbst, wenn sie miteinander sprechen. Judith Oswald hat eine Art Setzkasten auf die Bühne gestellt, mit acht Fächern, in denen sich die Figuren vereinzelt aufhalten. Sie stehen oder kauern. Nur das große Fach in der Mitte lässt Platz für Bewegung und Begegnung. Es gehört in der Regel Elisabeth, hier begegnet sie Maria. Die einzige andere Zweisamkeit ist jenes Aufeinandertreffen von Maria Stuart und Mortimer, das um ein Haar mit einer Vergewaltigung endet.

Die Setzung scheint auf Corona zu verweisen, zeigt schlüssig, wozu die Pandemie das soziale Leben gezwungen hat und was Isolation mit den Menschen macht. Und vielleicht schwang im Hintergrund auch die Idee mit, dass man so auch bei Corona-Restriktionen spielen könnte.

Mit Radikalität und Witz

Der Entwurf als Ganzes überzeugt durch seine Radikalität und seinen Witz wie durch die klare Vermittlung der offenkundig kaum gealterten Handlung. Im Detail scheint die filmische Dokumentation (Fernsehregie: Andreas Morell) der Theaterarbeit nicht immer gerecht zu werden. Was irgendwie in der Natur der Sache liegt: Naheliegenderweise gibt viele Großaufnahmen und wenig Totalen, da ja die einzelnen purpurn hinterlegten Kästen stets aus der Dunkelheit herausgeleuchtet werden. Das große, leere Bild, der schwarze Bühnenraum, in den diese Figuren eigentlich klein eingepasst sind, verliert man am Bildschirm gleichsam aus dem Bewusstsein. Man wundert sich sogar ein wenig über die ausgebleichte Gesichtsfarbe, die umrandeten Augen, die langen blonden Haare von Franziska Machens in der Titelrolle (aus der Nähe fast eine Zombie-Maske), über ihr virtuoses Spiel mit Distanz, ihre ansatzlosen kunstvoll ironischen Ausbrüche, die stets die klassische Ausgewogenheit der Dramaturgie und Handlungsführung sprengen. Und das vor allem, weil man ständig ganz nah bei ihr ist. Man bewundert die Ruhe und sprecherische Souveränität von Jörg Pose als Shrewsbury und ergötzt sich an der Souveränität, mit der Alexander Khuon als Leicester seinen Charme an- und ausknipst, aufleuchten und verblassen lässt. Die anderen Spieler prägen sich weniger ein. Ihnen scheint, aus der Nahdistanz betrachtet, die Bewegung, das Spiel mit dem Körper, zu fehlen. Stärkster Eindruck der Aufführung ist die sehr junge Julia Windischbauer als Elisabeth. Die Härte und Hoffnungslosigkeit, mit der sie spielt und spricht, erzählt noch mehr von menschlicher Einsamkeit als das Setzkastenbild. Auch erweist sich Lenks Idee, Windischbauer bei ihrem ersten Auftritt mit Puppenmaske agieren zu lassen, als trefflicher und sogar Schiller-naher Einstieg in die Figur. Hier folgt man atemlos.

Theatergeschichtlicher Exkurs am Rande: Mit ihrer Betonung des Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-Seins des Individuums zeigt Anne Lenk einen absoluten Gegenentwurf zur letzten großen „Maria Stuart“-Deutung am Deutschen Theater. 1980 inszenierte Thomas Langhoff das Stück explizit als Tragödie des Sich-nicht-Verstehens, des Aneinander-Vorbeiredens. Dafür strich Langhoff alle Monologe (bis auf den letzten der Elisabeth), was der Inszenierung ein ungeheures Tempo verschaffte, aber letztlich dramaturgisch nicht vollständig überzeugte. Der große Erfolg der 20 Jahre lang gespielten Inszenierung war vor allem der legendären Besetzung zu verdanken: Jutta Wachowiak, Gudrun Ritter, Jörg Gudzuhn, Klaus Piontek, Kurt Böwe. Die Zeiten sind andere heute, aber das Theater hält, nicht nur in diesem Fall, dem Vergleich mit der glorreichen Vergangenheit mühelos stand.

„Maria Stuart“ in der Inszenierung von Anne Lenk mit der Bildregie von Andreas Morell ist am 23. September als DVD mit der Nummer THE08078 beim Label Theateredition erschienen und kann HIER sowie im Fachhandel erworben werden.