Beethoven ist überall – Der Blog zum Jubiläum II

Foto: Beethoven in allen Medien und im Karneval © Andreas Falentin Text:Andreas Falentin, am 20. Februar 2020

Er ist nicht nur sehr wieder da, eigentlich war er ja nie wirklich weg, er ist gerade überall. Wenn wir eine Zeitschrift aufschlagen, leuchtet uns sicher irgendwo eine Beethoven-Anzeige entgegen. Bei den wenigen Fernsehsendern, die sich der Kultur im traditionellen Sinn und deren Repräsentation verpflichtet fühlen, wimmelt es von alten und neuen Dokumentationen, Spielfilmen und Konzertmitschnitten, wenn auch vor allem in tiefer Nacht, wenn unsereins aus dem Theater kommt. Selbst in der Kölner Philharmonie, die sich ja, Sie erinnern sich, mit ihrem non bthvn project zur „Beethoven freien Zone“ erklärt hat, erlebte ich im Januar höchstpersönlich, wie ein hochbegabter, junger Pianist „die Wut über den verlorenen Groschen“ spielte – nicht für zehn Pfennig wütend, aber bildschön. Und wenn eine renommierte Tageszeitung heute einen Gag-Spender für eine Karikatur zum Corona-Virus sucht, verfällt sie offenbar geradezu zwangsweise auf das alte, neue Musikidol (FAZ vom 31.1.):

Über Geschmack wollen wir an dieser Stelle nicht streiten, aber gelacht habe ich nicht.

Warum nur wirbelt aktuell ein Hype, der kilometerweit über alles hinausgeht, was etwa Mozart und Wagner in „ihren“ Jubeljahren 2006 und 2013 widerfahren ist? Meine erste Anlaufstelle bei der Suche nach Antworten ist die von Bund, Land, Kreis und Bonn betriebene Beethoven Jubiläums GmbH, die für sich in Anspruch nimmt, die Aktivitäten zum Beethoven-Jahr zu koordinieren und „unter der Dachmarke BTHVN2020 zu kommunizieren“, sprich: zu vermarkten. Aktuell etwa mit Rosenmontagszug-Wagen, die auch noch in Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen im identischen Design daherkommen:

Nett anzusehen ist das schon, wie es so positiv und ethisch einwandfrei daherkommt. Und ich war länger nicht da, beim Straßen- und Zug-Karneval, aber waren diese Wagen nicht früher mal witzig und sogar auf satirische Weise kritisch, manchmal sogar schön derb? Darf man zum Jubiläum nur hochleben lassen?

In der Jubel-Jahr-Eröffnungs-und-Katalog-Broschüre der Jubiläums GmbH schreibt der Musikwissenschaftler und Konzertpädagoge Thomas Sonner: „…geht es aber um den Akt, der einerseits emotional sein soll, zugleich aber auch tragend im Hinblick auf das deutsche Wesen, dann ist Beethoven abonniert.“ Und später im selben Text: „Der Name steht für Qualität, zeitlose Kunst und jene gewisse Prise heroischen Kampfes für das Wahre, Gute und Schöne.“

Sonner konstruiert also das Alleinstellungsmerkmal eines Künstlers als Markenkern und versucht so, diffus wabernde Eindrücke fassbar zu machen. Aber wie, bitteschön, kann man an Beethovens Musik heute einen „heroischen Kampf“ oder gar ein „deutsches Wesen“ festmachen? Gibt es das überhaupt noch im 21. Jahrhundert? Das „deutsche Wesen“ scheint zwar aktuell in gewissen Kreisen wieder im Kommen zu sein, aber Lichtjahre weit weg von Beethoven, oder?

Eine notwendige und hinreichende Bedingung für einen solchen Umgang mit dem Jubilar benennt übrigens in derselben Publikation der Autor und Musik-Dramaturg Christoph Schlüren: „Der Verlust der geistig-seelischen Beziehung zu seiner Musik (…) hat es mit sich gebracht, dass wir uns mehr denn je an die paar ‚sicheren‘ Anhaltspunkte klammern, die ohne jede Musikalität messbar sind.“

Will sagen: Die Verbindung ist abgerissen. Beethoven mag (wie einige andere tote Künstler) zeitweilig Lücken in unserer kulturellen DNA, oder: Identität, zudecken können, ist aber nicht (mehr) Teil von ihr, obwohl er seit eigenen Lebzeiten durchgängig in Konzertsälen, auf Bühnen und auf Plattentellern präsent war wie kaum ein anderer. Wie könnte also eine Beschäftigung mit ihm und seiner Musik aussehen, die ihn uns zumindest ansatzweise gleichsam ganzheitlich zurückgibt?

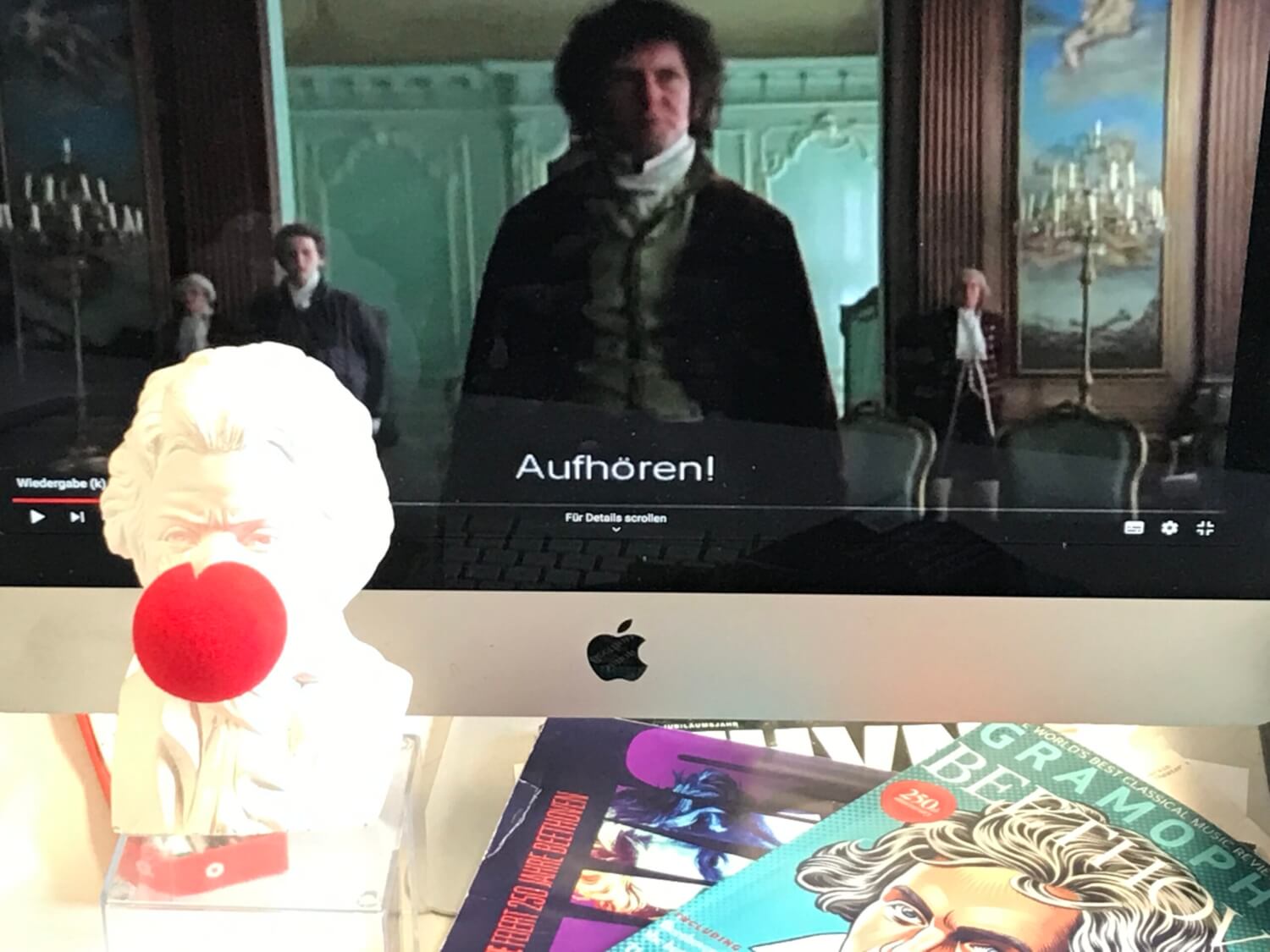

Die große Ausstellung „Beethoven – Welt. Bürger. Musik.“ In der Bundeskunsthalle in Bonn rührt, offenbar bewusst, in keiner Weise an das Geheimnis der Wirkungsmacht und Deutungsangebote von Beethovens Musik. Das Werk ist zwar an Hörstationen ausschnittsweise präsent, versinkt aber zwischen berühmten Gemälden, buntem Zeitkolorit, allerlei Original-Zeitzeugnissen, alten Musikinstrumenten, authentischen Hörrohren und Beethovens Lieblingsessen. Dazu vorinstallierte, großformatige Ablenkungen wie Goyas Radierungen-Zyklus „Desastres de la Guerra“, beeindruckende, berührende Kunst, die während der Napoleonischen Kriege entstanden ist, aber ansonsten nichts mit Beethoven zu tun hat. Schwierig der Umgang mit der einzigen Oper: „Fidelio“ wird über eine Info-Tafel vermittelt und mit einem Papiertheater-Bühnenbild illustriert. Dazu lief während meines Besuchs das Quartett aus dem ersten Akt, in Jürgen Flimms biederer Inszenierung in Endlosschleife auf einem sehr großen Bildschirm. Phlegmatische Bewegungen in pseudohistorischen Kostümen, Mienenspiel von ekstatisch nach geschmerzt und von nachdenklich bis wütend, die Musik dazu leise im Hintergrund wie Fahrstuhlmusik. „Deutsches Wesen“? In der übernächsten Ausgabe dieses Blogs schauen wir uns Beethovens einzige Oper wohl besser mal etwas näher an.

Und jetzt kommt endlich das Theater ins Spiel, mit zwei Produktionen aus Köln und Bonn, die von Anspruch und Ansprache unterschiedlicher nicht sein könnten, sich aber doch, jede auf ihre Weise, dem umrissenen Problem stellen: „Fidelio am Rhing“ heißt das diesjährige Divertissementchen der Cäcilia Wolkenburg. Für Nicht-Kölner: Darunter verbirgt sich ein Männergesangverein und seine karnevalistisch-parodistischen Theaterstücke mit Musik. Das erste Divertissementchen gab es 1874, seit den 1970er-Jahren rennt es wie verrückt und dieses Jahr widmet es sich – natürlich – Beethoven. Wir sind im Jahr 1970, Beethoven persönlich kommt zu seinem 200. Geburtstag nicht nach Bonn, das ihn eingeladen hat, sondern nach Köln. Er hat sich in der Kanalisation verlaufen. Ja, so ist das Divertissementchen, alles ist eingebettet in schale, der Tradition abgelauschte Witze und betulich-karnevalistische Tanz-Choreographien. Natürlich op kölsch. Aber der Zugang zu Beethoven überzeugt. Zum einen, weil Henning Jäger ihn ungnädig, widerborstig, aber mit Mut zu Sanftheit und Stille spielt, dazu wirkungsstark aber rollengemäß pathetisch und übervibratös in seinen kurzen Gesangsmomenten. Großartig, wenn er mit einem Hörgerät ausgestattet wird und mal in seine Musik hineinhören darf. Die übrigens ständig präsent ist. Da darf sich der Fidelio-Darsteller (eins weiter: Mann spielt Frau, die Mann spielt) an der Marzelline-Arie abarbeiten, was er auf rührend tastende Weise tut. Beethoven-Tracks werden immer wieder aus Schlagermusik entwickelt oder kippen in diese um. Und der Gefangenenchor wird ganz puristisch aufgeführt; die Herren tragen deutlich karnevalistische Sträflings-Kleidung, schlagen anfangs mit großer Geste die Hände vors Gesicht, wegen der ungewohnten Sonne, und singen dann auf Kölsch wie um ihr Leben und als Hommage an Beethoven. Der Versuch einer Umarmung. Love among the ruins.

Und zum Finale wird das Quartett „Mir ist so wunderbar“ aufgefahren, ja, das gleiche wie in der Ausstellung. Nur dass es hier zum Sextett geworden ist, Distanz schaffend erweitert um ein komisches Paar, den reumütigen fiesen Gefängnisdirektor und sein Ehegespons. Diesen Bösewicht spielt übrigens, hübsche Vignette am Rande, Jürgen Nimptsch, heute Chef des Kölner MGV, bis vor ein paar Jahren als Bürgermeister von Bonn Hassfigur aller Kulturschaffenden – weil er seine Oper mit Köln fusionieren wollte (gut, dass das nicht geklappt hat, wie?) und Sportplätze und Schwimmbäder populistisch gegen Theater und Museen in Stellung brachte. Und jetzt spielt er selber im städtischen Theater!

In Bonn an der Oper hatte kürzlich „Ein Brief/Christus am Ölberg“ Premiere (ausführliche Besprechung hier). Hier geht es um den Künstler Beethoven, einerseits anhand von Hugo von Hofmannsthals, von Manfred Trojahn in Musik gesetzten, berühmten „Chandos-Brief“, in dem der Künstler seine Kunst nicht mehr findet, andererseits mit Beethovens einzigem Oratorium, in dem Christus so differenziert und zerrissen seine Menschlichkeit – und seine Vergöttlichung – erleidet wie ein Mensch auf der Bühne des 20. Jahrhunderts. Um innere Widersprüche soll es gehen, um den verzweifelt ringenden Individualisten und Weltumarmer in einer Person. Umarmung von innen also.

Musikalisch wird das hinreißend beglaubigt, von Dirk Kaftan und seinem schlank und dynamisch, vorwärtsdrängend und doch hineinhorchenden Beethoven-Orchester, dem grandiosen Holger Falk im „Brief“, Solisten und Chor im „Christus“. Weltniveau! Szenisch bebildert und choreographiert Tanzlegende Reinhild Hoffmann in edler Optik, aber Thema und Verbindungslinie bleiben Papier. Sie stellen sich weder her, noch werden sie hergestellt. Was bleibt, ist reine Musik.

Aber Beethoven braucht, trotz der sinnlichen Überwältigungskraft seiner Musik, offenbar nicht nur innovatives Denken und fröhliche Schaffenswut, sondern ganzheitliches Gelingen, damit wir wirklich an ihn rankommen und diese Begegnung auch benennen und einordnen können.

Wir arbeiten dran, ich als nächstes mit einem Blog-Kapitel zu Beethoven-Aktivitäten abseits großer Städte, das ihr um den ersten April herum an dieser Stelle finden werdet. Bis dahin wünsche ich viel Freude an Musik und Theater – nicht nur von Beethoven.

Ihr Andreas Falentin

P.S. Hier noch je ein Hör- und Veranstaltungstipp: Konzerte für Soloinstrumente und Orchester sind ja per se akustisches Theater. Immer geht es um Ich und Welt, um Individuum und Masse, also um alles. Und nirgendwo hört man das so plastisch wie in Beethovens einzigem Violinkonzert. Und hier ist der Geigerin Lena Neudauer, dem Dirigent Marcus Bosch und seiner Cappella Aquileia jetzt wirklich etwas Besonderes gelungen (bei cpo). Da hört man immer beides: Widerborstigkeit und selbstgewisse Süsse in der Violine, rücksichtsloses Auftrumpfen und fröhliches Dahintreiben im Orchester. Hier Kanten, da Bögen, hier Koexistenz, da Konfrontation, dort Vereinigung. Fast möchte man von einer Dialektik des Humanen sprechen.

Die Veranstaltung, deren Besuch ich heute dringend empfehle, ist fast jedem zugänglich. Sie findet nämlich im Netz statt. In seinem Podcast für den Bayerischen Rundfunk verhandelt der Pianist Igor Levit Beethovens 32 Klaviersonaten, im Monolog, im Dialog, im Spiel. Und er schafft es meines Erachtens, das so zu gestalten, dass der Einsteiger wie der Fortgeschrittene angefixt wird. Über Levits Schulter dürfen wir tief ins Werk hineinschauen, ohne Musikwissenschaftler sein zu müssen. Und kommen dem Ludwig und seiner Beethoven‘schen Größe empathisch und vor allem wie von selbst auf die Spur.

P.P.S nächstes Mal wird’s wieder kürzer! Und hier geht’s zum ersten Teil.