Foto: Aaron Röll und Larissa Enzi geben sich gegenseitig Kraft. © SLT Tobias Witzgall

Text:Anne Fritsch, am 4. Oktober 2025

Der Autor und Regisseur Nuran David Calis ist seit dieser Spielzeit Schauspieldirektor am Landestheater Salzburg. Er eröffnet die Saison mit „Die Tore von Gaza“, der Adaption von Amir Tibons Augenzeugenbericht über den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Die Inszenierung ist ein intensives Zeugnis einer Eskalation, die weit in die Geschichte Israels und Palästinas zurückgeht.

Amir Tibon erlebte den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als direkt Betroffener im israelischen Kibbuz Nahal Oz direkt an der Grenze zu Gaza. Mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern verbarrikadierte er sich am frühen Morgen, als die ersten Granaten zu hören waren, im stockdunklen Schutzraum seines Hauses. Bis zum späten Nachmittag harrten sie dort aus. Sie hörten Schüsse in ihrem Wohnzimmer und hatten keine klare Vorstellung davon, was draußen vor sich ging. In der Folge schrieb der Autor und Journalist Tibon ein Buch über diesen Tag, das zugleich eine Reflexion ist über die Geschichte des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Israel und Palästina. Gekonnt wechselt er immer wieder die Perspektive: aus dem ganz persönlichen direkten Erleben der Katastrophe zur historischen Entwicklung; aus der Gegenwart des 7. Oktobers in die Vergangenheit; vom Leid der Menschen in Israel zu dem der Menschen in Gaza.

Nuran David Calis startet in dieser Saison als Schauspieldirektor am Landestheater Salzburg. Und er hat sich für seine Eröffnungsinszenierung eben dieses multiperspektivische Buch ausgesucht, das ein Appell ist für den Dialog. Es ist eine mutige Wahl, ein Statement gleich zu Beginn. Calis schaut genau hin und wagt sich mitten in einen offenen Konflikt, der global spaltet und polarisiert. Die Premiere im Marionettentheater fand unter Polizeipräsenz und mit Sicherheitskontrollen statt.

Gefangen im Schutzraum

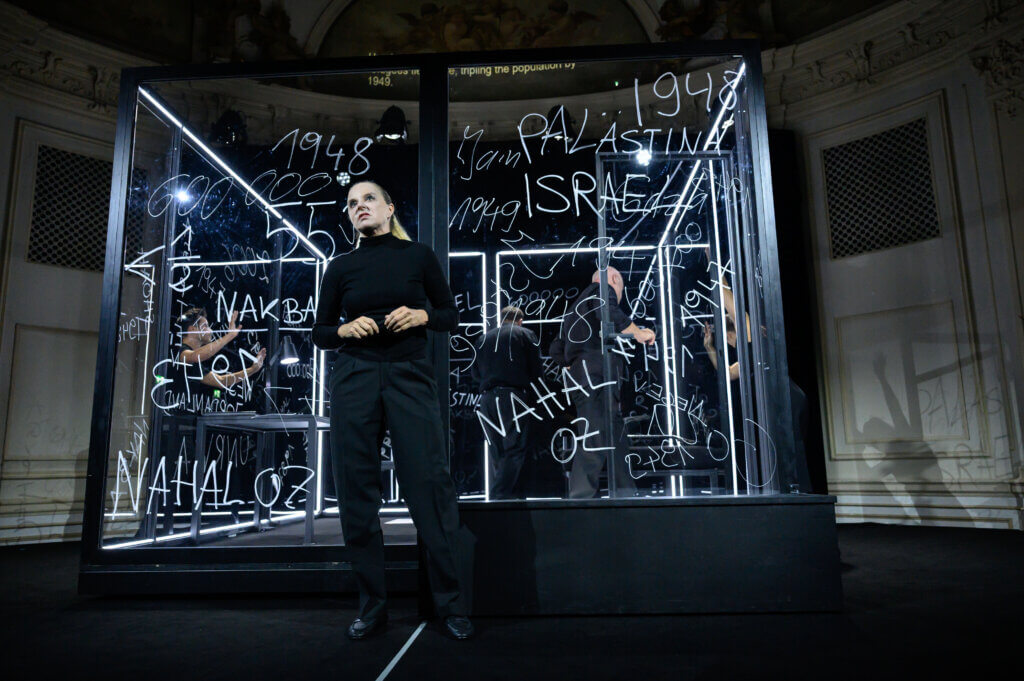

Anne Ehrlich hat einen Glaskasten auf die Bühne gestellt, der an einen hermetisch abgeriegelten Schutzraum erinnert. Später werden die fünf Spieler:innen ihn auseinander schieben, so dass zwei Räume entstehen, die die Menschen voneinander trennen, sie füreinander unerreichbar machen. Auf die Glaswände schreiben sie zu Beginn mit Kreidestiften jede Menge Daten, Orte und Begriffe aus der Geschichte dieses Konflikts: „Israel“, „Gaza“, „1948“, „55 % des Landes“, „Westjordanland“, „1928“ oder „1987“. All diese Geschehnisse bilden ab nun wortwörtlich den Hintergrund, vor dem sich die Ereignisse des 7. Oktobers als dichtes verbales Reenactment abspielen.

Ein Glaskasten voll von Geschehnissen. Foto: SLT Tobias Witzgall

Britta Bayer, Georg Clementi, Larissa Enzi, Roman Kanonik und Aaron Röll übernehmen wechselnd alle Rollen. Sie sind schwarz gekleidet, auf ihre Lider sind offene Augen geschminkt. Starr schauen sie einen an, diese toten Augen, die zu viel Leid gesehen haben. Wie Puppen oder Marionetten wirken sie. Wer spricht, öffnet die Augen, erwacht aus der Leblosigkeit und möglicherweise aus der propagandistischen Verblendung. Alle übernehmen wechselnd alle Stimmen, eine klare Rollenaufteilung gibt es nicht. Calis entwirft ein flirrendes Spiel mit Perspektiven. Die Rollen auf der Bühne wechseln so schnell wie in der Realität. Wer heute Opfer ist, kann morgen Aggressor werden. Nur Gewinner:innen, die gibt es auf keiner Seite.

Wie Tibon wechselt auch Calis in seiner Inszenierung zwischen den Nahaufnahmen des 7. Oktobers und dem Blick aufs große Ganze. Und während sich bei den Szenen der Familie im Schutzraum die Zeit bis zu ihrer Rettung dehnt, prasseln in den historischen Passagen Namen, Daten, Orte, Kriege, Verbrechen und verpasste Chancen auf Frieden nur so auf einen ein. Calis lässt eine Flut an Informationen und den damit verbundenen Emotionen auf das Publikum los, die bewusst fordert und überfordert. Immer wieder ist eine vermeintliche Annäherung in Sicht, scheint sich die Lage zu entspannen – bis zur nächsten Eskalation. Dieser Abend ist beinahe so komplex wie die Situation in Israel und Gaza. Er stellt sich dem Schrecken und dem Konflikt, vereinfacht nichts und beschönigt nichts. Nicht die Verbrechen der Hamas. Nicht die Grausamkeit der Reaktion Israels.

Der Blick über die Grenze

Es ist vor allen Dingen ein zutiefst ehrlicher Text, den Calis da ausgewählt hat. Der Autor Tibon leugnet nicht, dass er als israelischer Bürger den auf den Angriff folgenden Krieg „zumindest in den ersten Monaten“ unterstützt hat: „Ich war unendlich wütend darüber, was die Hamas unserer Gemeinde angetan hatte, und machte mir Sorgen, wie unsere anderen Widersacher in der Region auf die israelische Schwäche angesichts dieses Angriffs blicken würden“, schreibt er. „Doch als Mensch finde ich es extrem schwer, wenn nicht gar völlig unmöglich, das Maß an Zerstörung zu billigen, das in Gaza von meinem eigenen Land angerichtet wird.“ Es ist die große Qualität dieses Textes, dass er sich dem eigenen Schmerz und der Angst stellt – und diese Gefühle auch allen anderen zugesteht.

In einer Szene steht Tibon auf einem Hügel, auf dem sich der Friedhof von Nahal Oz befindet. Er denkt an die Menschen, die er am 7. Oktober verloren hat, und blickt nach Gaza, wo er nichts sieht als Zerstörung. Tibon wendet seinen Blick ganz bewusst vom eigenen Leid auf das der Menschen im Gazastreifen. Wäre dieser Blick über die Grenzen hin zu den Menschen nur auch im Großen möglich. Dieser Gedanke ist es, der bleibt. Und die bittere Wahrheit, die Tibon gegen Ende formuliert: „Ich glaube nicht, dass wir dem Frieden auch nur einen Schritt näher gekommen sein werden, wenn all das vorbei ist.“