Krisentagebuch 10: Medea mit Mundschutz

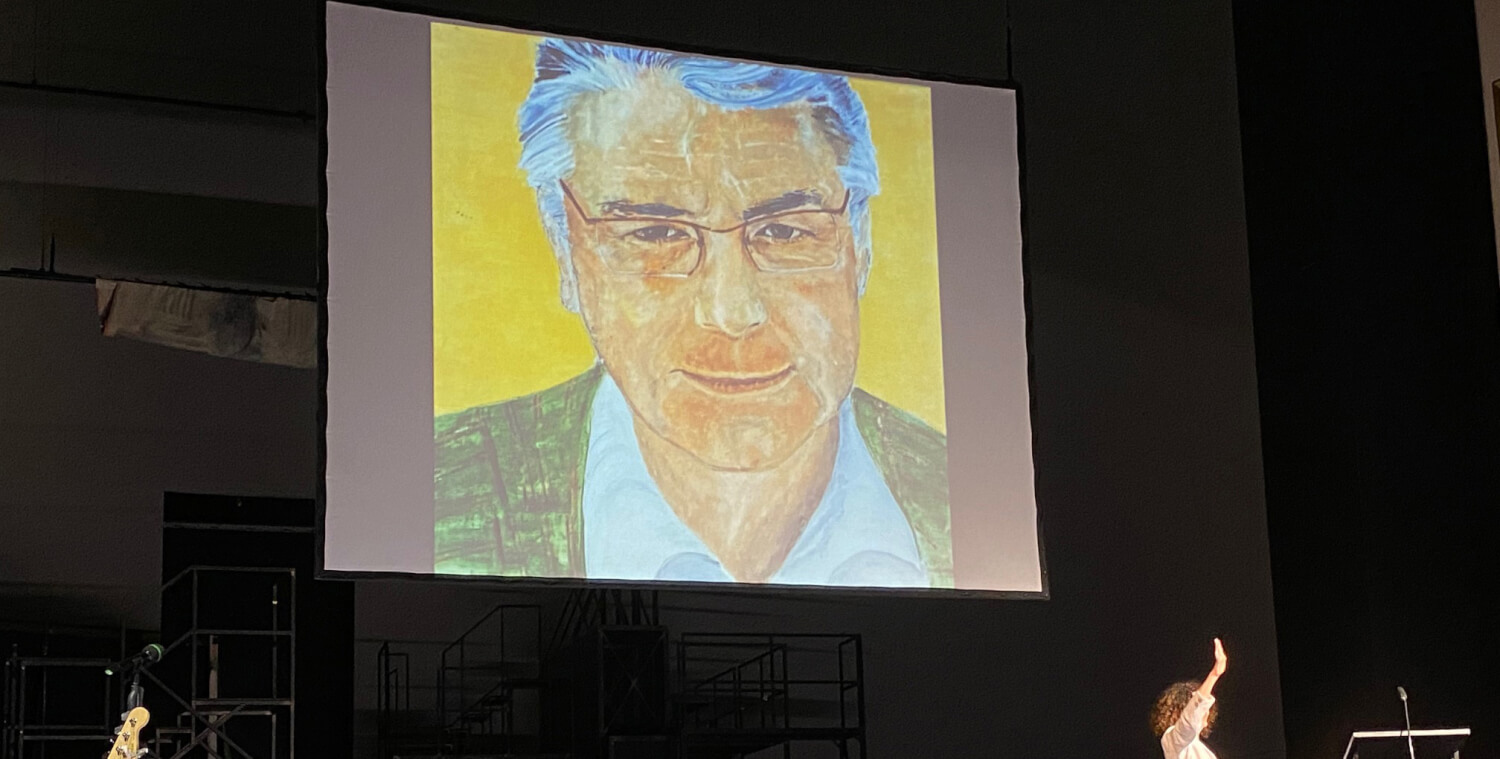

Foto: Kindliche Zuversicht © Bettina Weber Text:Bettina Weber, am 16. April 2020

Medea mit Mundschutz

Wenn wir in diesen Tagen über Theater reden, reden wir in der Regel über Verzicht. Über die Vor- und Nachteile digitaler Theaterangebote. Und: Über die nächste Spielzeit. Auf der Saison 2020/2021 liegen, ja, lasten derzeit alle Hoffnungen: Wenigstens dann soll und darf es bitte, bitte endlich weitergehen mit Theater, so die große und allgemeine Hoffnung. Auch ich wünsche es mir so. Dass die aktuelle Spielzeit faktisch gelaufen ist, gilt nun, wo klar, ist dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten bleiben sollen, praktisch als sicher – auch wenn die Bundesländer noch im Einzelnen Entscheidungen über die Größe der Veranstaltungen treffen werden. In Österreich ist das vorzeitige Saisonende bereits beschlossene Sache. Das ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg hat bekannt gegeben, nicht vor Oktober den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Dies ist also, in dieser Zeit der omnipräsenten Unwahrscheinlichkeiten, das wahrscheinlichste Szenario für alle.

Wenn wir realistisch sind, müssen wir uns fragen, wie Theater in der kommenden Spielzeit aussehen kann. Dass es von jetzt auf gleich weitergehen kann wie vorher, ist eher unwahrscheinlich. Natürlich geht es für einige, insbesondere für die Privattheater, ganz schlicht um die Existenz. Wirtschaftliche Verluste wird es darüber hinaus an allen Theatern geben. Trotzdem, da bin ich mir sicher, werden Theatermacher und auch Zuschauer (und Kritiker natürlich), die das Theatererlebnis gerade schmerzlich vermissen, zurück zur Arbeit drängen, sobald es wieder erlaubt ist. Doch wie sieht diese dann aus? Wird es einen großen Abstand geben zwischen den Zuschauern in den Rängen, die dann halb leer bleiben müssen? Das wäre, von den daraus resultierenden Einnahmeverlusten einmal abgesehen, zumindest theoretisch noch denkbar. Doch wie soll das Probieren, das Spielen auf der Bühne funktionieren, wie die technischen Arbeiten? Das Schminken, Umziehen, das Tanzen? Dürfen Schauspielerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Regisseure über 70 oder mit Vorerkrankungen vorübergehend nicht mehr arbeiten oder müssen schriftlich versichern, dass sie sich freiwillig auf ein Ansteckungsrisiko bei der Arbeit einlassen? Dürfen Romeo und Julia sich nicht mehr küssen? Wohin mit all dem Schweiß, den Tränen? Trägt Medea bald Mundschutz, hat künftig gar jeder Mensch auf der Bühne, im Orchestergraben und bei Umbauten eine Maske vor Mund und Nase? Ja, das alles ist unvereinbar mit eingeübten Konventionen und teilweise mit unserem Verständnis von Kunstfreiheit.

So abwegig diese Hypothesen sind, man wird sich sehr bald über konkrete Wege zurück in einen halbwegs geordneten Spielbetrieb machen und dabei, jedenfalls vorübergehend, Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Verzicht wird ein Thema bleiben. Vielleicht wird die Zahl der angebotenen Theater-, Opern- und Ballettaufführungen erst einmal zurückgehen. Womöglich wird es übergangsweise parallel Online- und Liveangebote geben. In der Diskussion um Pro und Contra digitaler Theaterangebote scheinen mir derweil vor allem die extremen Stimmen laut zu werden, die der abwinkenden Total-Verweigerer und die der netzaffinen Digitalapostel. Beide lassen außer Acht, dass hier mittlerweile eine große Bandbreite künstlerischer Qualität (von unterirdisch bis herausragend) erkennbar wird und dass die Theater damit in erster Linie zeigen, dass sie ihrem kulturellen Auftrag für die Gemeinschaft weiterhin nachkommen.

Mir fällt es schwer, im Zusammenhang mit der aktuellen Krise von Chancen zu sprechen. Doch an einer Stelle kann ich mich mit diesem Wort zumindest anfreunden: Der derzeitige Shutdown zwingt uns dazu, die Frage nach der Produktivität neu zu stellen. Es ist wichtig, dass das Engagement all der Theaterschaffenden, die in diesen Tagen mit Online-Angeboten dem pandemiebedingten Zwangsstillstand trotzen, nicht in einen Produktivitätszwang umschlägt: Nicht jetzt, wenn es um Streamings, Podcasts und Digital-Premieren geht. Und nicht in Zukunft, wenn es darum geht, die Kunst auf die Bühne zurückkehren zu lassen. Vielleicht lassen wir es zu, dass die Taktung von Vorstellungen und Premieren nach der Krise anders aussieht als zuvor. Ein Verlust ist das in erster Linie, weil daran Arbeitsplätze, Existenzen, Herzen hängen. „Alles wird gut“, stand auf einem von Kinderhänden gemalten Bild, das in meinem Stadtteil eine Familie in ihr Fenster gehängt hatte. Wie gerne würde ich mich auf diesen kindlichen Optimismus einlassen.